オンライン診療で対応可能です

コロナの潜伏期間は何日?

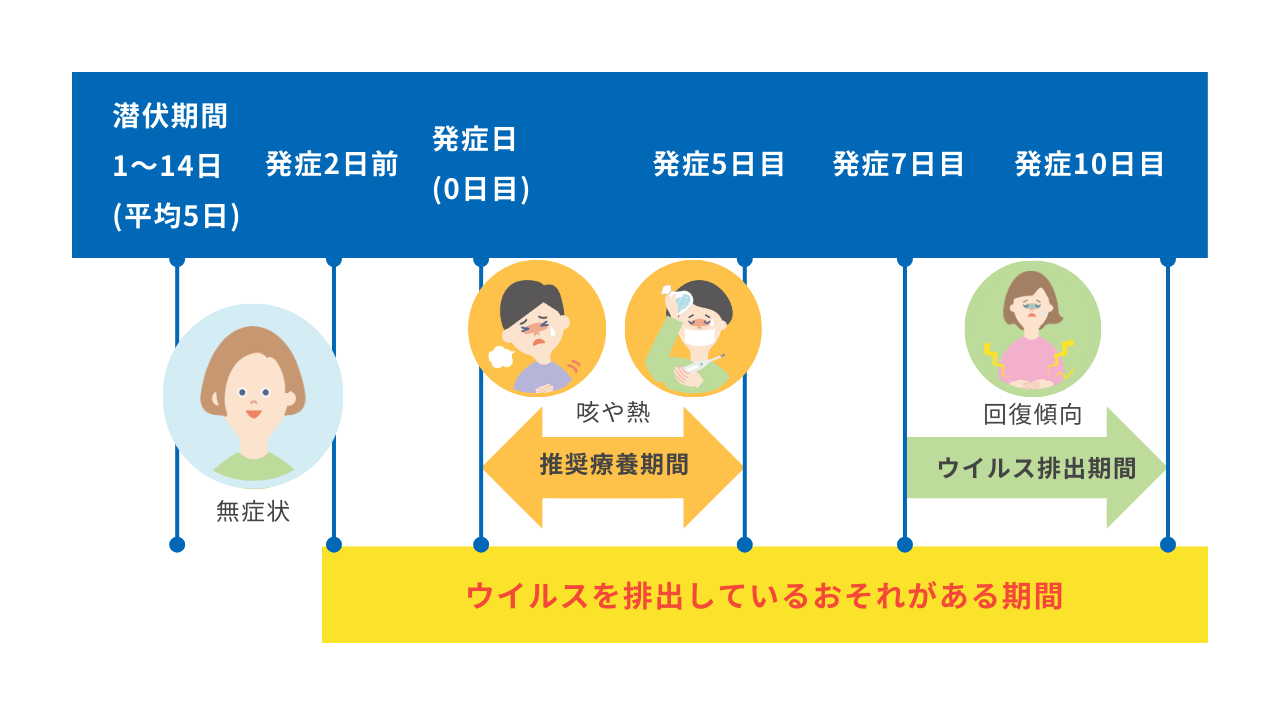

コロナの潜伏期間は、KP.3や2025年7月時点の注目株XECも含め2〜4日程度、長くても7日以内であると覚えておきましょう。

発症後5日間は感染リスクが高いため、コロナに罹患した場合5日間は外出を控えるよう推奨しています。

発症直前・直後は特にウイルスの排出量が多く感染力が強いため、一緒に住んでいる家族は注意が必要です。濃厚接触者や無症状の人からも当然うつる可能性はあります。

感染力が強い期間も発症者と同様に5日間くらいであるため、必ずしも外出できないわけではありません。

しかし、会社などの独自の決まりがあるケースも否定できないため、確認してから出社することをおすすめします。

関連記事:【2024年最新】コロナ潜伏期間の平均日数はどれくらい?

コロナの症状は何日で軽くなる?

約1週間ほどで完治する新型コロナですが、症状が軽くなるのは発症後3~4日と考えてよいでしょう。

その後、徐々に症状は軽くなり7~10日目には完治に近い状態となっているはずです。

覚えておいてほしいのがコロナにおける「軽症」は「症状が軽いということ」ではありません。

咳や鼻水症状、発熱などの症状がつらく、起き上がることもままならない状態であっても「軽症」という扱いです。

肺炎をおこしていなければ「軽症」という扱いになるということは理解しておきましょう。

コロナウイルスは何日までうつるの?

コロナウイルスは7~10日までは他人にうつる可能性が高いです。発症後5日ほどで症状は治まりますが、その後はウイルスを排出する期間に入ります。

2022年の米国医師会の研究によると、発症後14日目になると抗原検査でほとんどの人が陰性になると報告されています。

症状がなくなったからうつる心配はないというわけではなく、ウイルスを排出する期間があることを理解しておくことが大切です。

2025年のコロナの症状はのどの痛みと発熱?

2024年5月頃から、JN.1株の子孫株である「KP.3」が日本国内で急速に拡大し、2025年7月時点でも主流株となっています。

また2024年10月以降「XEC株」の割合も増加し、12月から2025年7月時点にかけて主流株となっています。XEC株はKP.3.3とKS.1.1の組換え株であり、感染力が強いとされています。[4]

コロナの症状は、頭痛、喉の痛み、食欲不振、嗅覚障害、疲労、胸部不快感、胃腸炎、重度の下痢などの風邪に似た症状が特徴です。

味覚・嗅覚障害は以前と比べるとあらわれる頻度が減ってきているため、風邪なのかコロナなのか分からず受診せず放っておくケースも増えています。

もちろん嗅覚異常や味覚異常を訴える人もおり、その中には後遺症として長期間症状に苦しんでいる人もいます。

重症化の前兆症状を自分でチェックできるリストが厚生労働省から公表されているため、コロナを疑う人は参考にしてください。[1]

【緊急度の高い症状チェックリスト】

|

表情・外見など |

・顔色が明らかに悪い |

|

・唇が紫色になっている | |

|

・いつもと違う、様子がおかしい | |

|

息苦しさなど |

・息が荒くなった(呼吸数が多くなった) |

|

・急に息苦しくなった | |

|

・生活をしていて少し動くと息苦しい | |

|

・胸の痛みがある | |

|

・横になれない 座らないと息ができない | |

|

・肩で息をしている | |

|

・突然ゼーゼーしはじめた | |

|

意識障害など |

・ぼんやりしている(反応が弱い) |

|

・もうろうとしている(返事がない) | |

|

・脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする |

上記の症状に当てはまらなくても、コロナを疑う症状があれば医療機関へ早めに受診しましょう。

また、緊急度の高い症状が当てはまっているのであれば救急相談窓口へ相談したり、救急車を呼ぶなどの対応を取りましょう。

関連記事:「コロナの発熱は何度から?微熱のみの場合や発熱したときの対処法まで」

関連記事:「新型コロナになった!つらい高熱や強いのどの痛み、関節痛などコロナに効く解熱剤は?」

関連記事:「コロナの熱が上がったり下がったりするのはなぜ?夜に発熱する原因について解説」

関連記事:「新型コロナウイルス 子どもの症状は? 受診の目安や感染後のケアについて」

コロナの症状が出る順番は?

コロナの症状はのどの痛みや発熱、全身のだるさから始まる傾向があります。もちろん人によってあらわれる症状は異なりますが、通常の風邪とあまり変わりありません。

コロナ渦の最中では発熱症状があらわれたタイミングですぐに医療機関を受診する人がほとんどでした。

しかし2024年の傾向として、症状があらわれても風邪だと思い込むことにより自宅で一旦様子を見てから受診をする人が増えています。

発熱症状が治まったとしてもウイルスは体の中にいるため、咳や鼻水症状があらわれたタイミングで他の人にうつしてしまうケースがあるのが事実です。

コロナの症状が出る一般的な順番を経過とともに表にあらわしました。

咳や鼻水、下痢症状は発症してから少しずつあらわれてきます。

咳や鼻水、下痢症状は発症してから少しずつあらわれてきます。

発熱やのどの痛みは3~4日で治まるケースが多いですが、下痢に関しては人によっては1週間以上続くこともあるため、つらいのであればかかりつけの医師に相談してください。

2週間もすれば基本的には完治している場合が多いですが、コロナを発症してから3か月以上経っても改善しない症状があると後遺症と呼ばれる罹患後症状(りかんごしょうじょう)の可能性が高まります。

コロナの最新の流行状況は(2025年7月時点)

厚生労働省からは定点当たりの報告が毎週されています。[5]

2025年第6週(2/3-2/9)から感染者数は少しずつ低下していましたが、第26週(6/23-6/29)では再び増加がみられています。

引き続き感染対策につとめましょう。

【感染状況】

|

令和7年第23週 |

令和7年第24週 |

令和7年第25週 |

令和7年第26週 |

令和7年第27週 |

|

6/2-6/8 |

6/9-6/15 |

6/16-6/22 |

6/23-6/29 |

6/30-7/6 |

|

0.92 |

0.90 |

1.00 |

1.40 |

1.97 |

関連記事:「コロナが治るまで何日くらいかかる? 感染後の過ごし方や必要な手続きについて」

関連記事:「コロナは何日で治る?大人と子どもの違いや感染中の過ごし方について解説」

主流の変異株(2025年7月時点)

日本で報告されている変異株については、以下のものが主流となっています。[4]

【変異株流行状況】

|

2025年3月 | ||

|

KP3系統 |

KP.3.3.1 | 2.15% |

|

PB.1 |

2.58% | |

|

XEC系統 |

XEC |

17.6% |

|

XEC.4 |

10.71% | |

|

XEC.2 |

9.30% | |

(出典:東京都新型コロナウイルス情報 第52号|東京都保健医療局感染症対策部)

XEC系統とその亜系統が増加を続け60%以上を占めており、KP.3系統とその亜系統が減少を続けています。

重症化することは以前と比べて少ないものの、感染力が強くなった分流行が拡大する可能性が高くなることが予測できるでしょう。

感染リスクや重症化リスクを抑えたい人は、引き続き感染予防対策を徹底してください。

関連記事:「新型コロナウイルスの新たな変異株JN.1とは?特徴や感染状況、第10波への対策を解説」

関連記事:「新型コロナと下痢の関係性は?治療法や対処法について解説」

関連記事:「コロナが原因の腹痛・下痢が増えています|胃腸炎との見分け方」

変異株「KP.3」について

2024年5月から流行し始めた変異株は「KP.3」「LB.1」「KP2.3」の3種類です。そのなかでもKP.3は2024年7月にはテレビで取り上げられるほど感染を拡げていました。

オミクロンBA2系統からなる変異株であるため、症状としてはさほど変わりません。のどの痛みと発熱がメインとしてあらわれるほか、咳や倦怠感、下痢症状も目立ちます。

抗体が効きにくいとも言われているため、とにかく感染しないように徹底して予防することが重要となります。

関連記事:KP.3株のコロナの症状の詳細と特徴は?ワクチン接種した人も注意

新型コロナ患者が増加してきている原因とは?

2024年に第10波はおさまったかと思われましたが、2024年5月に入りまた感染者数が増加しました。感染者が増えた原因は4つ考えられます。

-

2023年5月に5類感染症で制限がなくなったため

-

マスクをする人が減ったため

-

国内外問わず人流が増加したため

-

脅威ではないが新たに変異株があらわれたため

それぞれ詳しく解説していきます。

2023年5月に5類感染症で制限がなくなったため

新型コロナウイルス感染症は、2023年5月までは感染症法の2類相当に位置づけられていました。

しかし、2023年5月8日からインフルエンザと同じ第5類となり、規制などが大きく変更されました。

【第5類感染症による変更ポイント】

-

政府から一律に日常における基本的感染対策を求めない

-

感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる

-

限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において受診可能になる

-

医療費等について、健康保険が適用され1割から3割の自己負担が基本となる

そのほか、コロナ罹患時の外出自粛から外出を控えるよう推奨されたことも大きく変更したポイントの1つです。[2]

コロナに感染していても外出が可能なため、第9波として感染者が大きく増えたと予想されます。

関連記事:「5類になるとどうなる?新型コロナウイルスの感染症法上分類が「2類」から変更に。感染症の分類と変更点を解説」

マスクをする人が減ったため

第9波からいわれている原因として考えられるのが、マスク着用者が減少したことです。

医療機関でのマスク着用は現在でも必須である施設はありますが、その他ではマスク無しでも行動できるようになりました。

コロナは飛沫感染が主な感染経路なため、マスクの着用は予防策として有効です。

しかし、マスク着用の義務がなくなったことで、感染しやすくなってしまったと考えられます。

国内外問わず人流が増加したため

2023年と比べると、人流がかなり増加しました。

とくに海外からの観光者が非常に多く、アジア圏から欧州までさまざまな国の人々が日本に遊びに来ているのも原因と考えられます。

県外への旅行や出張なども行動制限がほぼなくなり、どこへでも行きやすい状態に変わりました。

これからは7~9月にかけて夏休みや帰省、夏まつりなどのイベントも多くなるため、人との接触回数が増えることによりさらに感染者が増えると考えられます。

脅威ではないが新たに変異株があらわれたため

2024年6月以前よりオミクロンJN.1株の子孫株として、3種の変異株が流行を拡大しました。

-

オミクロンKP.3株

-

オミクロンKP3.3.3株

-

オミクロンXDV.1株

これらの変異株は重症化するほどの脅威ではないものの、新型コロナワクチンの中和抗体に対して逃避性が高く、オミクロンJN.1株と比べても感染力が高いといわれています。

また2024年の冬より、2 つの JN.1 変異体のハイブリッドである XEC株が優勢株となっています。XEC株はKP.3株の約2倍近い感染力があるといわれており、一度感染したのちに再度かかりやすくなっているのも特徴です。

重症化を防ぐためにも、引き続き十分な感染対策が必要といえます。

(出典:SARS-CoV-2 Variant XEC Increases as KP.3.1.1 Slows)

「コロナかな?」と思ったらどうするべきか

コロナを疑ったときは、まずはかかりつけの医師に相談してください。

医療機関によっては、「外来の〇時~〇時が発熱外来枠」と決めているところもあります。

当日予約ができないケースもあるため、電話やホームページなどでしっかり確認を取るとよいでしょう。

当日に検査が出来そうにないということが分かったら、発症日や経過を記録し、可能であれば事前に検査キットで検査をおこないましょう。

新型コロナウイルス検査キットは、薬局やドラッグストア・ネット通販で購入可能です。

多くの種類が存在している検査キットですが、薬剤師のいる薬局やドラッグストアでしか購入できない商品も存在します。

それらは国の承認を得ているため、簡易的な検査キットより正確に結果を出すことができるでしょう。

検査キットで陽性と出た場合は結果を写真などで残し、かかりつけ医や近くの医療機関へ受診してください。

陽性の場合は5日間の自宅療養が推奨されていますが、外出時は感染対策を怠らないよう注意しましょう。

関連記事:新型コロナで陽性になったらどうすればいい?最新の待機期間や医療体制について解説

関連記事:「コロナの喉の痛みに使える薬や対処法を解説 熱や咳に対しての薬も紹介」

季節性インフルエンザとの同時感染も

2023年の夏はインフルエンザの流行もあり、コロナとの同時感染も珍しくありませんでした。

また抗生物質や対症療法で用いられる薬剤も不足するという異例の状況が起こりました。

2024年11月8日、厚生労働省よりインフルエンザが全国的な流行期に入ったと発表され、コロナ感染者も急激に増加中です。

今後さらに感染者数は増加することが予想されるため、インフルエンザワクチンやコロナワクチンを接種していない人は、早めに接種を検討すると良いでしょう。

関連記事:「インフルエンザの症状は?感染期間中の症状の経過もチェック」

関連記事:「2023-2024年インフルエンザワクチンの接種時期や供給状況について解説」

関連記事:「インフルエンザ予防接種は受けるべき? ワクチンの効果や注意点について詳しく解説」

新型コロナワクチンは有料化となるため要注意

新型コロナワクチンは2024年4月1日より公費負担がなくなり有料化するため注意しましょう。

コロナワクチン接種スタート時から2024年3月31日まで接種者に負担額はありませんでした。

2024年4月1日以降は、60~64歳以降の対象者(※)と65歳以上の高齢者は秋冬に自治体による定期接種が行われます。

定期接種に関しても有料であるため、今までと制度が変わることを理解しておきましょう。秋冬の定期接種より前にワクチンを受けることも可能です。

しかし、定期接種以外に接種する際は自費で接種することになります。[3]

(※)心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方。ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方。

有料化で接種をためらう人もいるかもしれません。しかし、自分の身を守れるのは自分だけです。

コロナに感染しない、重症化を防ぐ確率を上げるためにも高齢者は定期接種を受けた方がよいでしょう。

これからもできる予防対策

第11波が押し寄せているなか、これからはインフルエンザに対しても懸念しなければいけません。

コロナと上手く共存するためにも、感染予防は引き続き行いましょう。

-

手洗い、手指消毒

-

必要時のマスク

-

体調不良時の外出は避ける

-

ワクチン接種

それぞれの感染予防策について、詳しく解説します。

手洗い、手指消毒

コロナの基本的な感染対策の1つが、手洗いと手指消毒です。

帰宅時や食事前などはこまめに手洗いをし、ウイルスを洗い落とすことが大切です。

【正しい手洗い方法】

-

水で手を濡らし、石鹸を手に取る

-

石鹸をよく泡立てる

-

手の甲を伸ばすように洗う

-

指先・爪の間を念入りに洗う

-

指の間を洗う

-

親指・手首を洗う

-

流水で石鹸を洗い流す

-

タオルやペーパータオルで拭き取る

また、厚生労働省では、手洗いの後のアルコール消毒も推奨していますが、手に水気が残っているとアルコールの効果が十分に得られない可能性があると考えられています。

必ず清潔なタオルやペーパータオルで手を乾いた状態にしてから、手指消毒を行ってください。

飲食店ではアルコールを設置している店舗も多いですが、撤去しているお店も見かけるようになりました。そのため、携帯用のアルコール消毒も持ち運んでおくと便利です。

必要時はマスク

医療機関を除いて基本的にマスクは着用しなくても問題ありませんが、必要時すぐ使えるよう携帯しておきましょう。

電車の中や買い物では人口密度が高く、感染リスクも高くなります。

マスクはコロナだけでなく、インフルエンザ予防にも有効なので、人が多い場所ではなるべく着用しておきましょう。

体調が悪いときは出かけない

体調不良のときは免疫力が落ち感染しやすい状態になっているので、なるべく自宅で安静に過ごしましょう。

安静に過ごす上で重要なのは、十分な睡眠時間の確保です。

免疫力の向上に睡眠は大きく関わっているため、なるべく横になって休んでおきましょう。

また、辛いときは無理に我慢せず、医療機関へ受診し治療薬をもらいましょう。

ワクチン接種

ワクチン接種は100%予防できるわけではありませんが、重症化リスクを抑えることは可能です。

万が一接種後に発症してしまっても比較的症状が軽く済むケースが多く、感染対策としては有効です。

自分や家族、周りの人を守るためにもワクチンは接種している方がよいでしょう。

2024年4月1日からは全ての人がワクチン接種が有料となります。高齢者は秋冬に定期接種が設けられています。

コロナ感染の確率を下げるため、そして重症化を防ぐためにもワクチン接種をおこないましょう。

ただし予防接種は強制ではないため、メリット・デメリットを理解した上でワクチン接種を検討してください。

まとめ:風邪のような症状が出たら早めの受診を

数年前と比較するとコロナは重症化しにくくなっていますが、感染者は急激に増加中です。すでにインフルエンザも流行期に突入したと厚生労働省が発表しました。

コロナもインフルエンザも、これから新規感染者数が増えることが予想されるため、対策は徹底しておこなっていくとよいでしょう。

少しでも体調に異変を感じたら自分で判断せず、医療機関へ相談してください。

オンライン診療で対応可能です

参考文献

[1]厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部|新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養・自宅療養における 健康観察における留意点について

[2]厚生労働省|新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について

[3]新型コロナワクチンについて|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

本記事に掲載されている情報は、一般的な医療知識の提供を目的としており、特定の医療行為を推奨するものではありません。

具体的な病状や治療法については、必ず医師などの専門家にご相談ください。