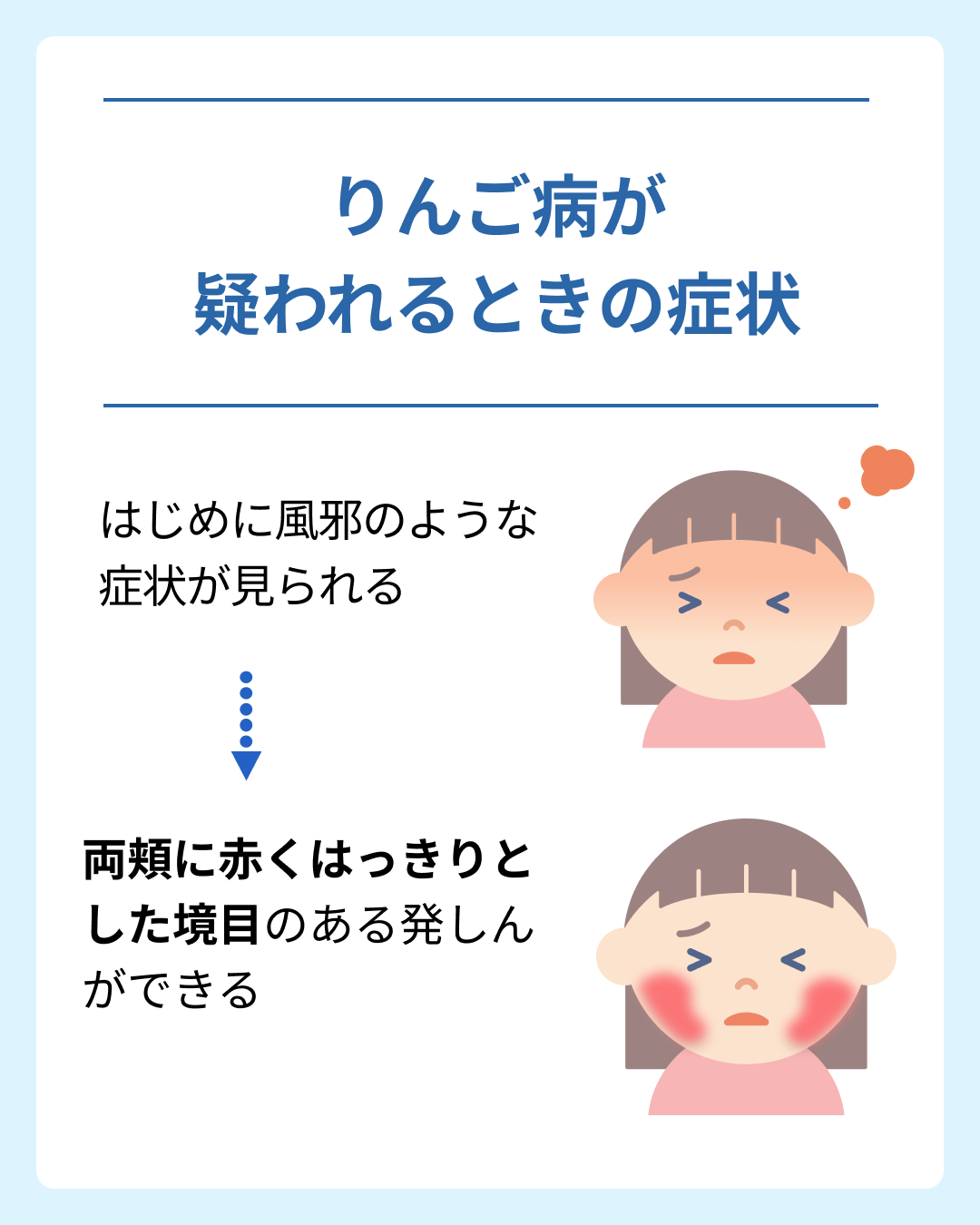

これってりんご病?症状の特徴とは

りんご病はウイルスによる感染症で、比較的子どもに多く見られます。

りんご病が疑われるときのおもな特徴は以下の2つです。

症状のあらわれ方には個人差があり、 顔が赤くならない人や熱が出ない人も います。

大人がりんご病にかかると、関節痛や手足のむくみなどがあらわれることもあります。

りんご病の初期症状

初期症状では、咳や鼻水など、風邪のような症状が現れます。

熱は無いことが多く、20%の人で37.5℃の微熱がみられ、まれに39℃以上の高熱が現れます。

無症状であることも多いため、感染に気づきにくいのも特徴です。

知っておきたい豆知識

りんご病でおこる発しんの特徴

りんご病で両頬に発しんがあらわれるときは、蝶の羽のように、はっきりとした境目があると覚えておきましょう。頬の発しんが出たあとに腕や足、体に網目状やレース状の発しんが広がるケースもあります。

りんご病かもと思ったら・・適切に対処するためのポイントを知ろう

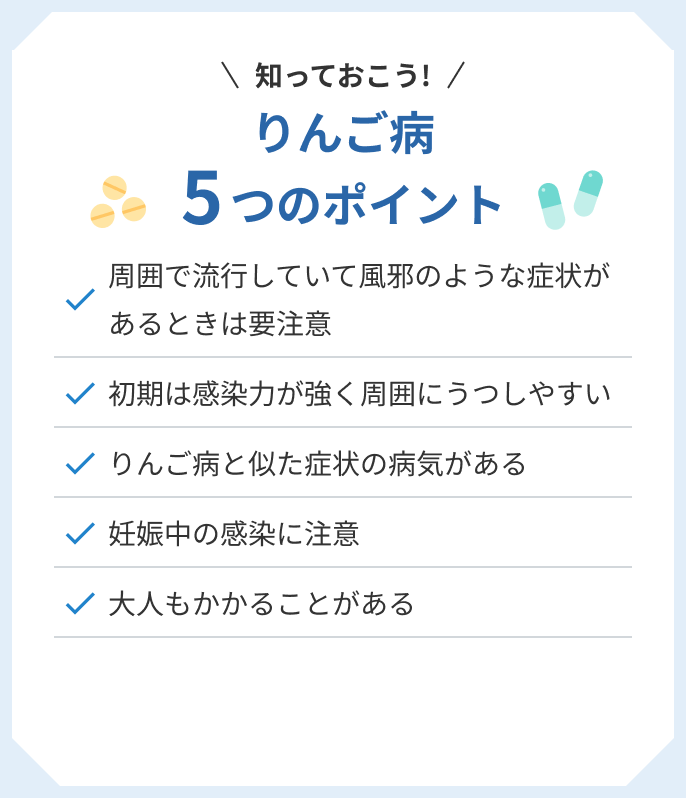

周囲で流行していて風邪のような症状があるときは要注意

りんご病では初期症状として風邪のような症状があらわれます。

りんご病かどうかを自分で判断するのは難しく、症状が重いケースではほかの感染症も考えられます。

周囲でりんご病が流行していたり、 高熱が続く場合や水分がとれない場合は、早めに医療機関で診察を受けましょう。

受診した方がよい症状

-

ぐったりしている

-

38℃以上の高熱が続く

-

食事や水分がとれない

-

倦怠感が強い

-

関節痛が強い(とくに大人)

-

ほかの感染症が疑われる

初期は感染力が強く周囲にうつしやすい

りんご病では、初期症状(風邪のような症状)が出ているとき、周囲に感染を広げてしまう可能性がもっとも高いです。

初期症状のあとに起こる頬の赤みや発しんで「もしかしてりんご病かもしれない」と気づく頃には、感染力は低下しています。

りんご病の感染力のピーク

りんご病の感染力のピークは、以下の時期です。

-

感染から約7日後

-

発しんがあらわれる7〜10日前

この時期は、体内でウイルスが活発に増殖し、体外へ排出される量も多くなります 。

初期症状はおよそ1週間続きますが、りんご病特有の発しんが出る前段階のため、自分も周囲も感染したことに気づきにくいかもしれません。

マスクや咳エチケットなど感染対策をしっかりおこないましょう。

知っておきたい豆知識

受診のポイント

受診するときは、 周囲での流行状況 を医療機関へ伝えましょう。感染拡大を防ぐために、診察時間や場所を指定していることがあります。医療機関の案内に沿って対応しましょう。

りんご病と似た症状の病気がある

りんご病のように発しんがあらわれる病気として、風しんや溶連菌感染症、じんましんなどがあります。

それぞれの病気で、発しんの特徴が異なります 。

また症状に個人差もあり、どの病気に該当するかを 自分で正確に判断することは困難 です。

高熱や倦怠感、強い痛みをともなう場合や症状が長引く場合は、りんご病以外の病気も考えられます。早めに受診し適切な診断を受けましょう。

妊娠中の感染に注意

妊婦中のりんご病は赤ちゃんにも影響する

妊婦さんがりんご病にかかると、お腹の赤ちゃんにも影響を及ぼす可能性があります。

赤ちゃんがりんご病に感染すると、胎児貧血(たいじひんけつ)や胎児水腫(たいじすいしゅ)とよばれるむくみが起こり、流産や死産の危険性もあります。

妊娠28週まではリスクが高いため、とくに注意が必要 です。

妊婦中にりんご病の症状が出たら産婦人科へ

妊娠中にりんご病の症状が出た場合は、 速やかにかかりつけの産婦人科 を受診してください。適切な検査や治療を受け、赤ちゃんに異常がないかを確認する必要があります。

妊婦さんの周囲の人ができること

子どもがいる家庭では、家庭内の感染対策をしっかりとおこないましょう。

家族や職場、友人など近くに妊婦さんがいる方は、妊婦さんを感染から守るよう十分に配慮しましょう。

大人もかかることがある

大人がりんご病にかかると、手や膝など、 関節の痛み が強く出る傾向があります。

関節の痛みは通常3週間程度で治まりますが、まれに数か月から数年以上続くケースも報告されています。

痛み止めで症状を和らげながら様子をみることもあるため、 つらい場合は医師に相談しましょう。

【対面で診察?救急車?オンライン診療?迷ったら】今の症状と適した受診先

受診が必要な症状について知っておきましょう。

緊急度チェックでは、症状に応じた受診先をすぐに判定できます。

判断に迷う時の相談先

- 緊急度チェックで症状に応じた受診先を判定

- #7119や♯8000(子ども)へ電話

- オンライン診療(24時間対応)で医師に相談

119番

大人も子どもも、以下の症状に一つでも当てはまる場合はすぐに119(救急車)へ連絡しましょう。

-

意識がはっきりしない

-

けいれんが3分以上続いている

-

けいれん後意識がはっきりしない

38℃以上の発熱と頭痛があり、嘔吐を繰り返している。

至急受診を

大人も子どもも、以下の場合は昼夜を問わず救急外来へ行きましょう。

-

はじめてけいれんを起こした(3分以内におさまり今はけいれんしていない場合)

-

尿量が極端に少ない

-

38℃以上の高熱があり元気がない・ぐったりしている

-

妊婦でりんご病の可能性があり以下のような症状が現れた

-

-

出血

-

腹痛

-

お腹の張り

-

受診が必要

以下の症状があるときは医療機関が開いている時間帯に早めに受診をしましょう。判断に迷う場合はオンライン診療で相談が可能です。

-

38℃以上の高熱が3日以上続く(症状が発熱のみでも受診が必要)

-

妊婦でりんご病の可能性がある(無症状も含む)

-

つらい症状がある(子どもの場合、機嫌が悪い)

-

症状により食事や睡眠が妨げられている

-

38℃以上の高熱と関節痛が現れている(他の病気の可能性も)

早めに対処

-

発しんが現れており、かゆみが強い

-

上記に当てはまらないが気になる症状があり、医師の診察を受けたい

りんご病の受診先

子どもがりんご病のときは小児科を受診

子どもがりんご病にかかったときは、小児科を受診するのが適切です。

小児科では 子どもの全身状態 を診察し、りんご病かどうかを判断してくれます。

ファストドクターのオンライン診療でも小児科の診察が可能です。

大人がりんご病のときは内科もしくは皮膚科を受診

りんご病を疑った場合、大人の場合は内科もしくは皮膚科を受診しましょう。

妊婦さんがりんご病のときはかかりつけの産婦人科に相談

妊婦さんがりんご病にかかった可能性がある場合は、かかりつけの産科や産婦人科を受診してください。

院内で感染を広げないために、受診前に病院へ電話連絡をするのが適切です。りんご病にかかっている可能性があることや、今の症状を伝えて相談しましょう。

りんご病の診察で医師に伝えること

受診のときは以下のように 時系列で状況を伝える とよいでしょう。

余裕があれば メモ などを作成しておくとよりスムーズです。

-

いつから(◯月◯日から)症状があるか

-

どのような症状があるか

-

水分や食事はとれているか

-

妊娠している/妊娠の可能性があるか

-

持病はあるか

-

持病などで飲んでいる薬があるか

-

症状に対して薬を服用したか→ある場合は薬品名(商品名)と服用時間

-

周囲で感染症などが流行しているか

りんご病はオンライン診療で相談できる

「周りでりんご病が流行っていて風邪のような症状があらわれた」「りんご病の発しんでかゆみがあり薬がほしい」「外出するのが大変」というときは、ファストドクターのオンライン診療(内科・小児科・発熱外来)で医師に相談が可能です。

-

24時間365日全国から受付

-

自宅から外出する必要なし

-

お薬の配送(一都三県は当日宅配も可)や薬局受け取りに対応

-

各種書類の最短即日発行(申し込みは当日17時まで)

-

診断書や登園許可証、治癒証明書、病児保育連絡票に対応

※処方や書類の発行は医師の判断によります。

※症状によって対面診療をご案内する場合もあります。相談の結果、直ちに対面診療へのご案内になった場合、診察料は請求いたしません

※医療機関がない離島ではオンライン診療の利用ができません

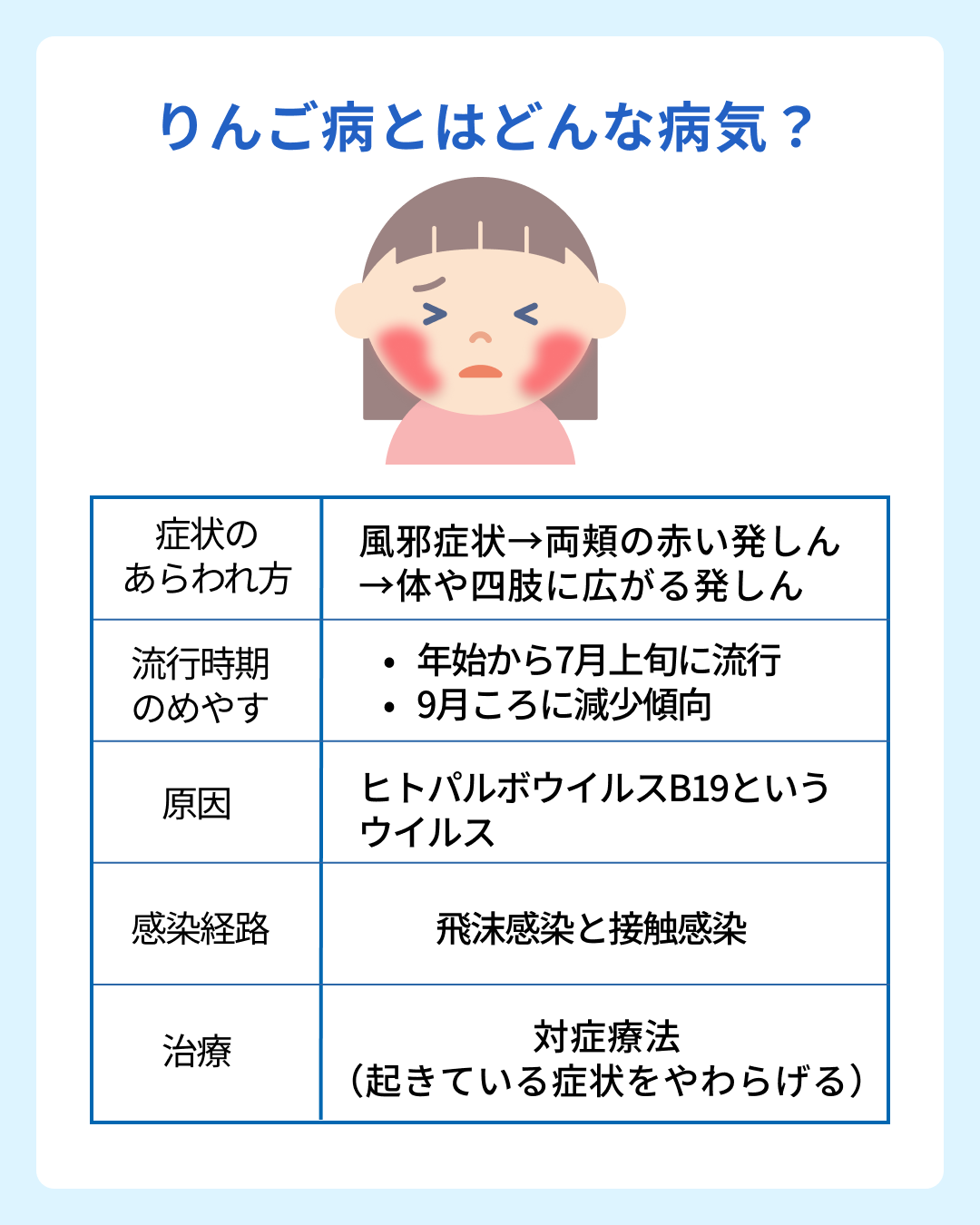

りんご病とはどんな病気?症状や感染経路、治療など

りんご病の症状のあらわれ方

りんご病にかかると、以下のような症状が順番にあらわれます。

りんご病にかかると、約10〜20日の潜伏期間を経て、 風邪のような症状がみられます。

風邪のような症状のあとに、 両頬に赤い発しんがあらわれるのが特徴です。

症状の あらわれ方には個人差 があり、顔が赤くならない人や熱が出ない人もいます。

大人がりんご病にかかると、関節痛や手足のむくみなどがあらわれることもあります。

りんご病の流行時期とかかりやすい年齢

流行時期

りんご病の流行は 季節性 があり、 年始から7月上旬にかけて流行 し、 9月ごろに減少する 傾向がみられます。

注意点:

流行が少ない年は、 明確な季節性がみられないことも あります。

年によって流行時期は若干異なる ため、地域ごとの最新の流行情報をチェックしましょう。

かかりやすい年齢

5〜9歳の子ども に多くみられ、次いで 0〜4歳の乳幼児 が多い傾向です。

まれに成人も感染するため、大人も注意しましょう。

りんご病の原因

りんご病の原因は、ヒトパルボウイルスB19というウイルスです。

血液検査でりんご病を特定する方法もありますが、健康保険が適用されるのは妊婦のみです。

妊婦以外でりんご病が疑われるときは、ほとんどの場合で血液検査を行わず周囲の感染状況や症状をもとに医師が判断します。

りんご病の感染経路

ヒトパルボウイルスB19のおもな感染経路は2つあります。

-

患者の咳(せき)やくしゃみなどに含まれるウイルスを吸い込むことによる「飛沫感染」

-

ウイルスが付着した手で口や鼻に触れて感染する「接触感染」

りんご病の合併症

りんご病では、まれにりんご病が原因となり他の病気を引き起こすことがあります。これを合併症といいます。

りんご病の合併症

-

血小板減少性紫斑病

-

無菌性髄膜炎

-

熱性けいれん

-

重症貧血

血液疾患や貧血のある人は、感染することで重症貧血になる可能性があります。

妊娠中に起こる合併症

-

胎児水腫

-

流産

-

胎児死亡

とくに妊娠20週未満の妊婦さんは注意が必要です。

りんご病は赤血球に感染する病気です。感染することで赤血球の生産が一時的に停止し貧血や血小板減少性紫斑病などの合併症につながる場合があります。

りんご病の治療

りんご病に特効薬はなく、 起きている症状をやわらげる対症療法で経過をみます 。

たとえば医師の判断に基づき、発熱がある場合には解熱剤が、発しんによるかゆみが強い場合にはかゆみ止めが処方されることが多いでしょう。

無理をせず、 症状がつらいときは医師と相談しながら適切な治療を受けましょう 。

りんご病が関連する病気

りんご病に似た症状があらわれる病気

りんご病の疑いがあるときは、似ている病気と間違わないよう医療機関で診断を受けるのが確実です。

|

病気 |

主な症状 |

発しんの特徴 |

|---|---|---|

|

||

|

風疹[12] |

発熱・発しん・リンパ節が腫れる |

|

|

かゆみ・チクチクとした痛み |

|

|

|

麻疹(はしか) |

|

|

|

|

いずれも発しんがあらわれる病気ですが、それぞれ特徴が異なります。りんご病では頬が赤くなる特徴的な発しんや体に広がる網目状の発しんがみられます。

自分でりんご病かどうか判断するのは難しいです。判断に迷う場合は、医療機関で診断を受けると良いでしょう。

りんご病のホームケア

発しんの経過観察をする

発しんは 通常1週間程度で消えます が、 場合によっては一度消えたのちに再びあらわれる こともあります。

保護者は、症状の経過をこまめに観察しておきましょう。

たとえば日光に当たったときや運動や興奮したとき、入浴後などのタイミングで、発しんが出現することがあります。

一度治っていた発しんが再びあらわれたら心配になってしまうものです。

いずれも再発ではなく、一時的な反応であるため過度に心配する必要はありません。

ただし肌を刺激しないように注意しましょう。

発しんがかゆい・ただれる・悪化したときは医師に相談

りんご病で発しんが出てもかゆみや痛みを感じることはほとんどありません。

もし 子どもが発症してかゆくて搔きむしってしまう場合は、受診時に医師に相談しましょう。医師が必要と判断した場合、かゆみ止めを処方してもらえることがあります。

りんご病による発しんは1週間程度で消えますが、 発しんが長引いたり、ただれたり、悪化するようであれば受診しましょう。

知っておきたい豆知識

発しんが治るまでの期間と経過めやす

りんご病であらわれる発しんは、通常1週間程度で消失します。なかには発しんが長引いたり一度消えた発しんが短期間のうちに再度あらわれることもありますが、多くの場合で自然に治ります。

周囲の人への感染予防をする

周囲の人への感染を防ぐ対策も大切です。妊婦や高齢者、免疫力の低い方が近くにいる場合は、うつさないように注意しましょう。

妊婦さんに感染した場合、お腹の赤ちゃんに影響を与える可能性があります。

また、高齢者や免疫力の低い方に感染すると、重症化する恐れもあるのです。

ウイルスの感染拡大を防ぐために、 こまめな手洗いや咳エチケット を心がけ、保護者も子どもと一緒に対策をしましょう。

りんご病と登園・登校の目安

りんご病の診断を受けている場合、発熱や関節痛の症状がなく元気であれば、園や学校を休む必要はありません。

りんご病の特徴的な発しんの症状がでた時点では、感染力が弱くなっているためです。ただし園や学校によっては判断が異なる場合があります。事前に確認しておきましょう。

りんご病で 風邪症状 があらわれているときは、ウイルスの感染力が強い時期 です。

感染を広げないためにも登園・登校を控えるのが望ましいでしょう。

また、発しんでかゆみの症状がありつらい場合、安静に過ごした方がよい場合もあります。医師に相談の上判断しましょう。

学校や保育施設ごとに、独自のルールを設けていることもあります。

「登園・登校届」を必要とする地域もあるため、感染が発覚したときは 速やかに学校や保育施設に相談 しましょう。

りんご病では出席停止期間は定められていない

りんご病では、インフルエンザのように明確な出席停止期間は定められていません。

学校保健安全法では「発疹期には感染力はほとんど消失しているので、発疹のみで全身状態のよい者は登校 (園)可能である」とされています。

日本小児科学会の「学校、幼稚園、認定こども園、保育所において予防すべき感染症の解説」(2024年5月改訂版)も同様の指針です。

ただし学校保健安全法では「病状により医師が感染を広げるおそれがないと認めるまで出席停止の措置が必要」とも記載があり、子どもの体調や流行状況によっては、出席を控えるように医師が判断する場合もあるため、指示に従い対応してください。

「対処法を調べる」監修医師

こうだたかゆき

神田貴行医師

日本小児科学会専門医/博士(医学)

島根大学医学部臨床教授

コンサータ登録医

鳥取大学医学部卒業後、小児科医として16年間病院勤務、11年間発達障害児対応クリニック院長を務めた。現在は小児科を中心にオンライン診療等を行うフリーランス医師としても活動中。

この記事は医師監修のもと、ファストドクター株式会社が制作しています。