高熱時や子供の救急車を呼ぶ基準と注意点

高熱や子供の救急を呼ぶ基準として、以下の2点に当てはまったら迷わず救急車を呼びましょう。

- 「意識がもうろうとしている」または、「おかしなことを口走っている。」 (声をかけてもふつうに受け答えできない。)

- 「興奮している」または、「あばれている」 (声をかけてもふつうに受け答えできない。)

また、3ヶ月未満のお子様や8時間以上うとうとしている。 (声をかければ、ふつうに受け答えできる。)状態の場合はすぐに小児科の受診をお勧めします。

救急車を呼ぶべきかは体の部位ごとで基準が大きく異なります。看護師や医師でなければ判断できない場合も多いです。

15歳未満のお子様が注意したい症状

| 部位 | 症状 |

| 顔 | 唇の色が紫色で呼吸が弱い |

| 頭 | 頭を痛がって痙攣がある |

| お腹 | 激しい下痢や嘔吐で水分が取れておらず、意識状態も良くない |

| 生まれて3ヶ月未満の乳児 | 38度の熱(免疫力が弱く、細菌感染のリスクが高い)重症化しやすいので注意 |

救急車を呼ぶかどうか迷ったらまずは#7119に電話!

♯7119は、救急安心センター事業へつながる電話番号です。

東京などの都市を中心に導入されており、固定電話や携帯電話からかけられます。以下のような場合は、いきなり119へ電話せず、♯7119を利用してください。

- 現在の症状が救急車を呼ぶレベルかわからない - 具合が悪いためすぐに病院に行くべきか知りたい

- 急なケガや病気で応急手当について教えてほしい

関連記事:#7119って何?救急車を呼ぶべきか教えてくれる安心電話相談窓口

関連記事:「#7119(救急相談電話)に繋がらない時に利用したい緊急相談窓口」

電話をするときのポイント

- 医療機関の名称や、手当の方法などをメモできるように筆記用具を手元に置いておく

- 具合の悪い家族について相談する場合は、様子を確認できるように本人が近くにいる状態でかける

#7119で電話対応するのは、医師や看護師、救急の知識をもつオペレーターです。

相談者からヒアリングを行い、どのようなケガや病気なのか把握したあとに緊急度合を判定します。

症状が重く緊急で受診する必要があると判定されたら、そのまま救急車を呼ぶことも可能です。

また、緊急性がそれほど高くないと判定した場合でも、受診できる医療機関を紹介したり、いつ受診すればよいか教えてくれます。

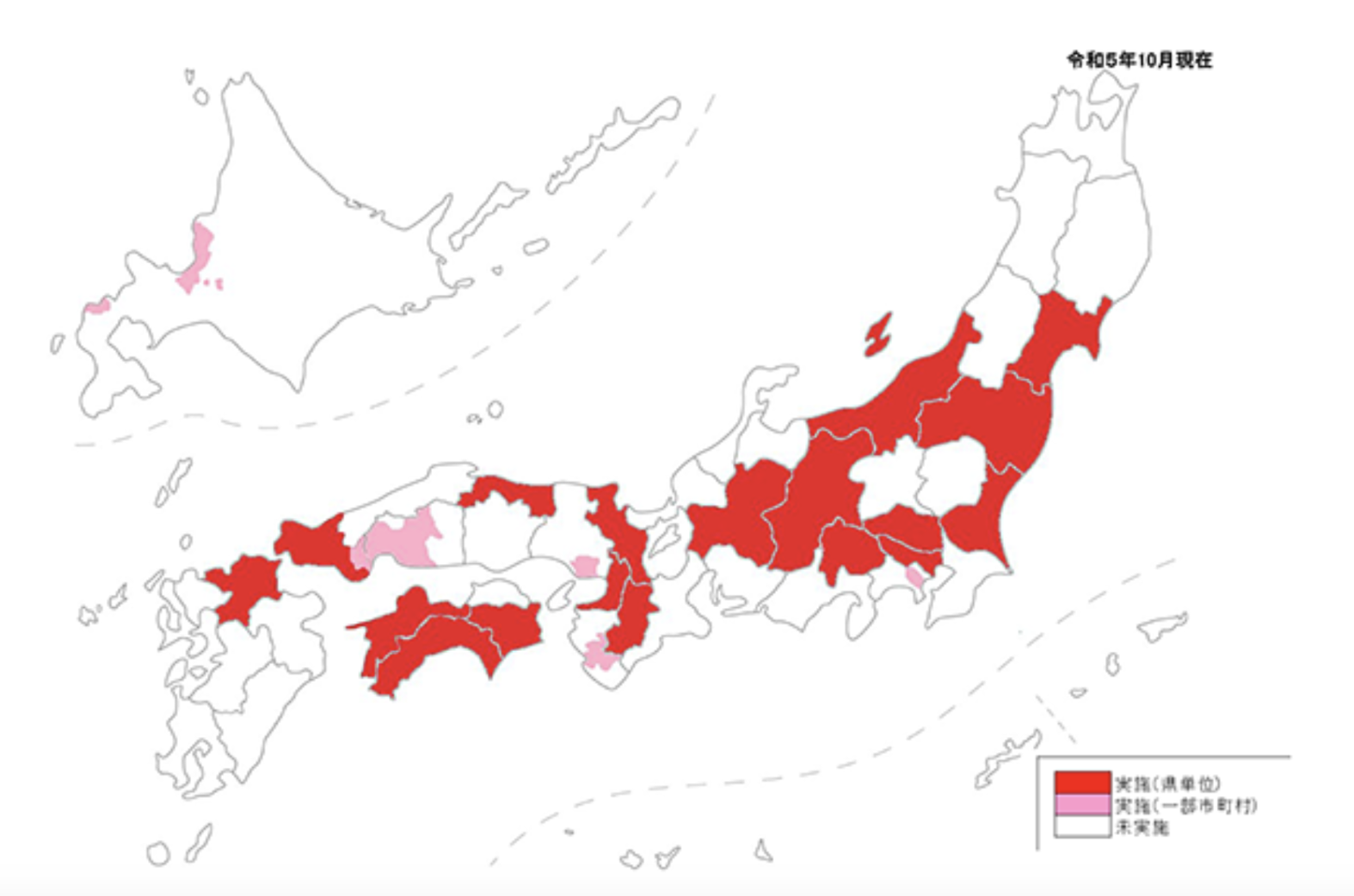

♯7119は、実施エリアに要注意!

総務省消防庁公式ホームページより引用

#7119は全国に対応していません。あなたのお住まいの地域が対応しているかは、上記地図でご確認ください。

原則として24時間365日対応していますが、利用時間に制限がある地域もあります。

お子様は、小児救急電話相談事業「#8000」へ

お子様の場合は、夜間や休日に突然の発熱や嘔吐などの症状が現われることも少なくありません。

そのようなときに相談できる窓口は、♯7119のほか、小児救急電話相談事業(♯8000)があります。

♯8000で対応するのは、看護師や小児科医師などの専門家です。

こどもの症状にどのように対処すべきか、すぐに病院を受診したほうがよいのかアドバイスをもらえます。

関連記事:「#8000が繋がらない時に利用したい緊急相談窓口」

♯7119とのちがい

- ♯7119は地域が限られているが、♯8000は全国共通のダイアル -

- ♯7119は全年齢が対象だが、♯8000は小児が対象(0~15歳)

- ♯8000は子供に関する病気やケガの対応を詳しく聞ける

- ♯7119は緊急受診の必要性をメインに話をする

- ♯7119は救急車をそのまま要請できるが、♯8000はできない

すぐに救急車を呼ぶ可能性があるときは、子供のことであっても消防に直結している♯7119を利用した方がよいでしょう。

7119と#8000で相談できない内容は?

♯7119と♯8000は、急な病気に対する相談を行う窓口です。

下記のような内容は相談できないため注意してください。

- 健康相談や育児相談 ♯7119と♯8000はケガや病気など急に起こった症状についての相談ができます。日々の健康相談や育児相談はかかりつけの病院やクリニックなどで行いましょう。

- 医薬品情報に関するもの 薬の誤飲をしてしまった場合は相談できますが、それ以外の医薬品に関する相談はできません。

- セカンドオピニオン 現在かかっている主治医によって出された診断や治療方針に関しての意見を求めることはできません。

緊急性があると判断したら119を

もし相談窓口に電話をしてつながらない時は、迷わずに119で救急車を呼びましょう。一刻を争うような重症の症状の場合は早い決断が大切な場合も多いです。

電話をするときは落ち着き、一方的に話さず質問に答えるようにするとスムーズです。

119に電話がつながったら、救急であることをまず伝えましょう。住所や電話番号、目印になる建物などを聞かれるので、答えられるよう事前に確認しておいてください。

下記は、119に電話をしたときに聞かれる内容の一例です。

- 具合が悪い方の年齢や性別、症状は?

- 病気やケガ、交通事故など起こっていることは?

- 具合が悪い人と一緒にいるか?

- 呼吸は楽にしているか?

- 冷や汗をかいていないか?

- 顔色は悪くないか?

- 会話ができる状態か?

関連記事:「民間の救急車とは?119番との違いや利用方法を解説」

関連記事:「救急車を呼んでも費用はかからない|有料の国と有料化の流れ」

救急車が到着するまでの間にできることは?

救急車が到着するまでに状況に合わせて応急手当を行いましょう。

具合が悪い人の意識や心肺の状態に問題がないか確認してください。救急要請したときに指示を受けた場合は、それに従う必要があります。

指示がなかった場合は下記を参考にして、その場にいる人と協力しながら手当を行いましょう。

- 心臓が止まっているとき:心臓マッサージなどの心肺蘇生やAEDによる電気ショックを行ってください。

- 呼吸が止まっているとき:まずは気道を確保し人工呼吸を行いましょう。

- のどに物がつまったとき:のどにつまっているものを除去してください。

- 出血しているとき:出血している傷口をガーゼやハンカチなどで抑えて圧迫止血を行ってください。

くわしい応急手当については、こちらをご確認ください。

日頃から応急手当の知識をつけておくと、いざというときに役立ちます。

救急車が到着するまでの準備

救急車が到着するまでに、医療機関で必要になるものをまとめておきましょう。

下記に、準備するものの一例を載せているので参考にしてください。

- 保険証や診察券

- お金

- 靴

- 普段飲んでいる薬(お薬手帳)

乳児の場合は、下記のものを用意しておくと便利です

- 母子健康手帳

- 紙おむつ

- 哺乳瓶

- タオル

救急車が到着したら下記の内容を伝えましょう。

- 行った応急処置

- 具合の悪い人の情報

- 持病やふだん内服している薬、かかりつけの病院やクリニックなど

- 通報したときからの体調変化など

症状別の救急車を呼ぶべき事例について

救急車を呼ぶべき事例を紹介します。

緊急性が高い症状について、15歳以下の子供、成人、高齢者に分けて表でまとめているので該当の場所を確認してください

下記で紹介したもの以外でも、ふだんと様子が違ったり、様子がおかしかったりする場合は注意が必要です。

15歳以下の子供の「緊急性の高い症状」について

15歳以下の子供における緊急性の高い症状について紹介します

下記で紹介する症状にあてはまった場合は、119に電話をして救急車を呼びましょう。救急車を呼ぶべきか迷ったときは、♯7119に電話するようにしてください。

受診が必要かの相談や家庭での対処法を知りたい場合は♯8000でも対応できます。

| 部位 | 症状 | 子供の様子 |

| 頭 | 意識の障害 |

|

| 頭 | けいれん |

|

| 頭 |

頭部の痛み 出血 |

|

| 胸 |

飲み込み |

|

| 胸 |

呼吸が苦しい 呼吸が弱い |

|

| 顔 | 顔色が悪い |

|

| おなか | 嘔吐 |

|

| おなか | 下痢 |

|

| おなか | 血便 |

|

| おなか | 腹痛 |

|

| 手足 | 硬直 |

|

| 全身 | じんましん |

|

| 全身 | やけど |

|

| 全身 | 事故 |

|

子供の急な発熱に関しては、元気や食欲があり、水分がとれるようであれば受診を急がなくてもよいでしょう。

ただし、生後3ヶ月未満の子供の発熱は、重篤な感染症の可能性もあるため、早急な受診が必要です。高熱でけいれんも起こっているときは、どの年齢でも救急要請してください。

成人の「緊急性の高い症状」について

成人における緊急性の高い症状について紹介します。

下記で紹介する症状にあてはまった場合は、119に電話をして救急車を呼びましょう。

救急車を呼ぶべきか迷ったときは、♯7119に電話するようにしてください。

| 部位 | 症状 | 本人の様子 |

| 頭 | 意識の障害 |

|

| 頭 | けいれん |

|

| 頭 |

頭部の痛み 出血 |

|

| 頭 |

ふらつき |

|

| 胸や背中 |

飲み込み |

|

| 胸や背中 |

激痛 |

|

| 胸や背中 |

急な息切れ 呼吸困難 |

|

| 胸や背中 |

胸の中央の痛み |

|

| 顔 |

顔が動きにくい ゆがむ |

|

| 顔 |

ろれつがまわりにくい |

|

| 顔 |

見え方が変わる |

|

| 顔 |

顔色が悪い |

|

| おなか | 吐き気 |

|

| おなか | 吐血 |

|

| おなか | 血便 |

|

| おなか | 腹痛 |

|

| 手足 | しびれ |

|

| 手足 | 力が入らない |

|

| 全身 | けが |

|

| 全身 | やけど |

|

| 全身 | 事故 |

|

高齢者の「緊急性の高い症状」について

高齢者における緊急性の高い症状について紹介します。

基本的には、成人のものと同じです。

下記で紹介する症状にあてはまった場合は、119に電話をして救急車を呼びましょう。

救急車を呼ぶべきか迷ったときは、♯7119に電話するようにしてください。

| 部位 | 症状 | 本人の様子 |

| 頭 | 意識の障害 |

|

| 頭 | けいれん |

|

| 頭 |

頭部・発熱 |

|

| 頭 |

ふらつき |

|

| 胸や背中 |

飲み込み |

|

| 胸や背中 |

激痛 |

|

| 胸や背中 |

急な息切れ 呼吸困難 |

|

| 胸や背中 |

胸の中央の痛み |

|

| 顔 |

顔が動きにくい ゆがむ |

|

| 顔 |

ろれつがまわりにくい |

|

| 顔 |

見え方が変わる |

|

| 顔 |

顔色が悪い |

|

| おなか | 吐き気 |

|

| おなか | 吐血 |

|

| おなか | 血便 |

|

| おなか | 腹痛 |

|

| 手足 | しびれ |

|

| 手足 | 力が入らない |

|

| 全身 | けが |

|

| 全身 | やけど |

|

| 全身 | 事故 |

|

関連記事:「救急車を呼んだら肺炎が判明?知っておくべき症状や予防方法」

まとめ

家族や自分が急な体調不良になったときに、救急車を呼ぶべきか悩むかもしれません。

救急車を呼ぶほどでもない、または近所にも迷惑がかかるかもしれないと思い、119に電話をかけるのをためらってしまうこともあるでしょう。

救急車を安易に要請せず、適正利用を心がけるのは大切です。

しかし、自分や家族の体調不良が救急車を必要とするケースもあるため、悩んだときは♯7119に電話をかけてください。

子供の急な病気に関する相談や受診の必要性を確認するためには、♯8000に相談するとよいでしょう。

電話が繋がらないときや明らかに体調が悪い場合は、ご自身の判断で119へ電話をかけましょう。

いざという時にスムーズに対応できるよう救急車を呼ぶべき事例や、救急車を呼ぶときの流れを理解しておくことが大切です。

症状がつらくなったときに病院が休みだったらどこを頼ればよいのか困ってしまいますよね。

夜間や休日でもすぐに医師に相談ができるように、ファストドクターのアプリをダウンロードしておきませんか?

本記事に掲載されている情報は、一般的な医療知識の提供を目的としており、特定の医療行為を推奨するものではありません。

具体的な病状や治療法については、必ず医師などの専門家にご相談ください。