オンライン診療で対応可能です

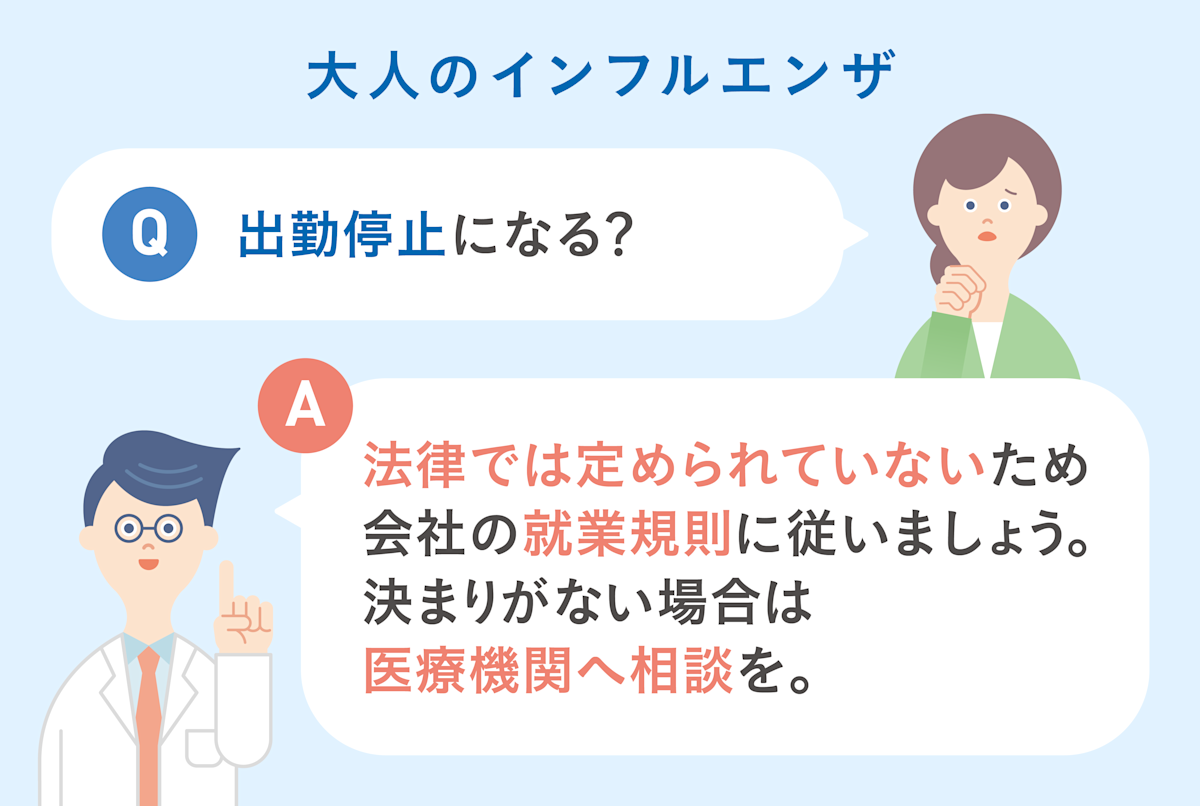

大人がインフルエンザに感染したら仕事は出勤停止になる?

インフルエンザに感染しても、出勤停止と決められているわけではありません。

感染していることが判明したら、仕事をどうするべきか考える方が多いでしょう。

-

インフルエンザ感染時の出勤停止期間

-

休んだ方が良い日数

-

家族が感染した場合に休む日数

-

欠勤した際の有給の取り扱い

自分自身や家族が感染した際に、どのように行動すべきか理解しましょう。

インフルエンザ感染時の出勤停止期間

法律的には、インフルエンザ感染に対して出勤停止期間は定められてはいません。

これはインフルエンザA型やインフルエンザB型といった型を問わず、共通しています。

決まりはないものの、周囲への感染を防ぐため、職場での対応は各企業の就業規則に委ねられています。

自分自身で判断できないときは「他人にうつさない」という視点から判断することが重要です。

医師や看護師に意見を求めるなど、医療機関で相談すると安心できます。

インフルエンザ感染での出勤停止期間は決まっていませんが、症状が軽くても感染力が残っている可能性は高いです。

「体調が良くなったからすぐに出社」とはせず、発熱や咳などの症状があるときはできる限り休暇をとって療養しましょう。

症状がしっかり治まってから出社することをおすすめします。

関連記事:インフルエンザでの待機期間は?学校や会社の出席停止期間も解説

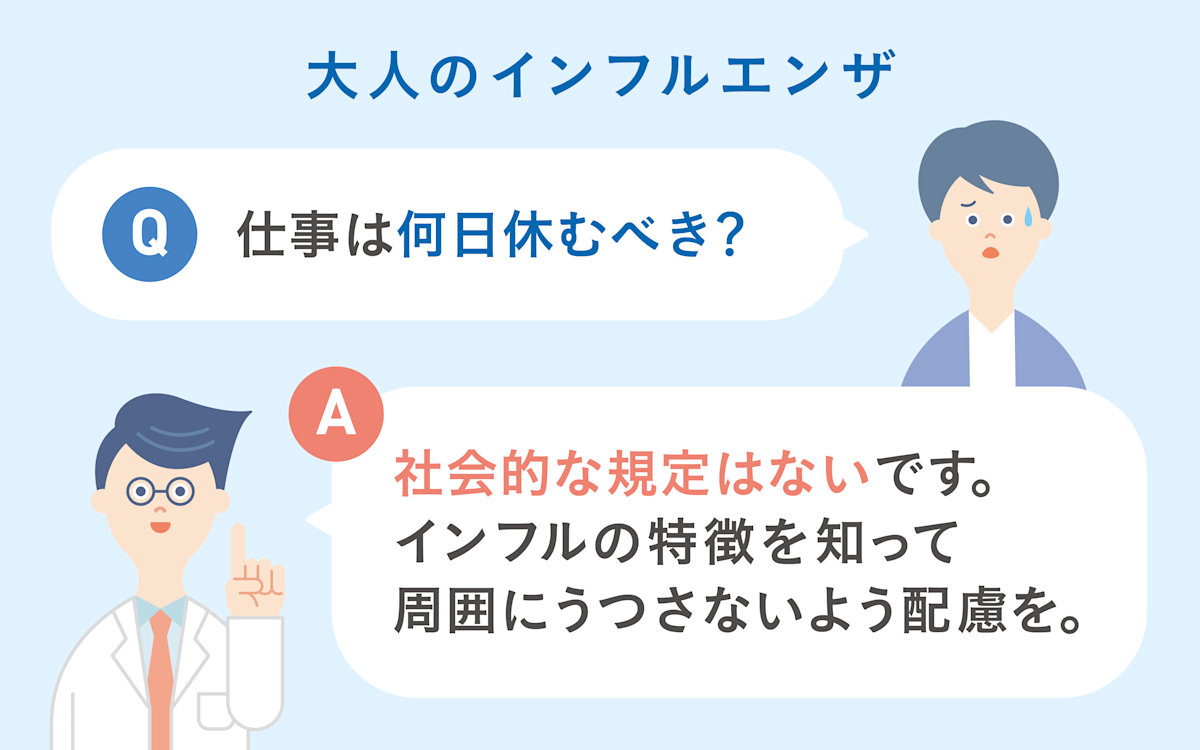

インフルエンザ感染時に会社を休むべき日数

実は、インフルエンザ感染時に会社を何日休むべきか、社会的な規定はありません。まずは勤めている会社に問い合わせてみましょう。

実は、インフルエンザ感染時に会社を何日休むべきか、社会的な規定はありません。まずは勤めている会社に問い合わせてみましょう。

とくに決まりはありませんが、学校保健安全法に基づくこどもの出席停止期間が参考にされるケースが多いです。

2025年12月時点で、こどもの出席停止期間は、学校保健安全法によって以下のように定められています。[1]

「発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日(幼児にあたっては、3日)を経過するまで」

就業規則が明確でない場合や判断に困る場合は、以下のインフルエンザの特徴を理解したうえでできる限り他人にうつさないように行動しましょう。

【インフルエンザの特徴】

-

発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出している

-

解熱とともにウイルスの排出量は減少していくが、解熱後もウイルスの排出は続いている(排出期間は個人差がある)

上記の特徴を踏まえ、厚生労働省は発症前日から発症後3~7日は外出を控える必要があること、また咳やくしゃみ等の症状が続いているときは不織布マスクを着用した方が良いと記されています。[1]

インフルエンザ感染で会社を休む期間は定められていませんが、出勤できる日数が経過していても体調が回復していないのであれば治療に専念しましょう。

体調がつらいと、受診までの移動や待ち時間を負担に感じることもあるかもしれません。オンライン診療なら自宅から受診できます。診察までいつものベッドで横になって過ごせます。![ただいま診察受付中 オンライン診療[内科]/発熱・喉の痛み・腹痛・下痢・頭痛](http://images.ctfassets.net/246qvgo6su5k/1rfc2zIAdHMyzTu2PCv1N1/1d1a83959a45fcb9b5e9222a610c7a0d/online-consultation.png)

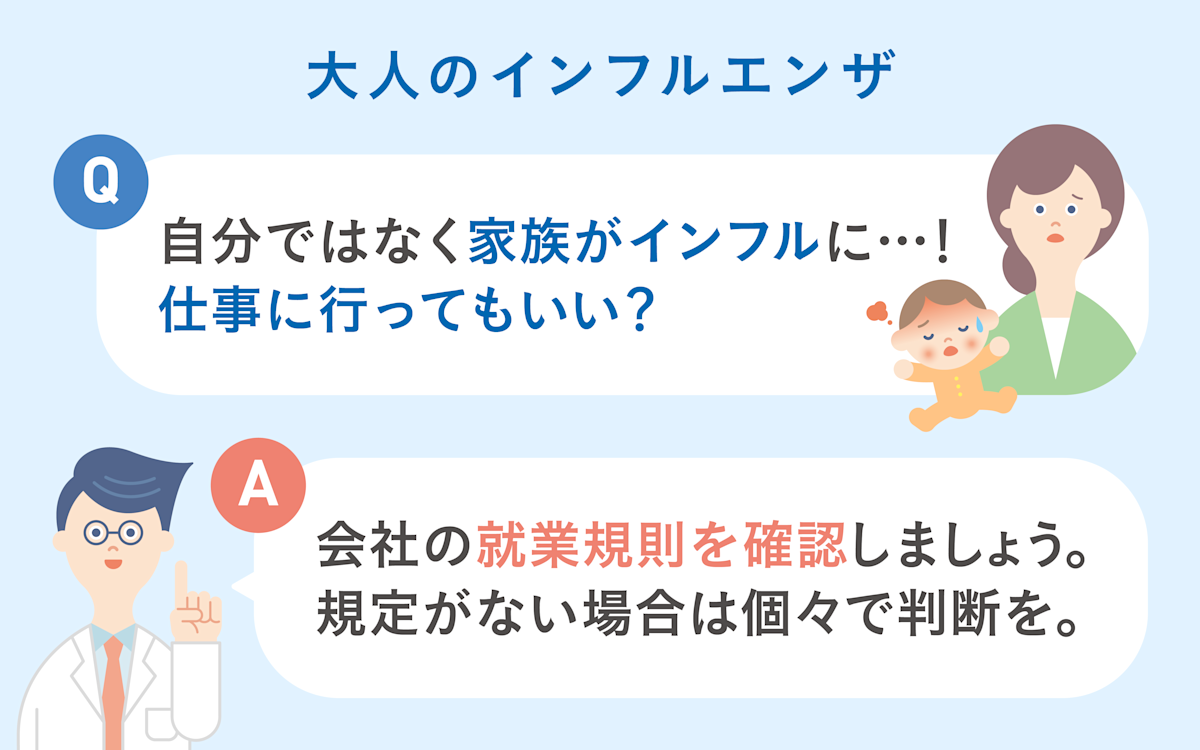

家族が感染した場合の出勤停止期間

同居の家族が感染した場合も、自身がインフルエンザに感染した場合と同様に出勤停止期間は定められていません。

同居の家族が感染した場合も、自身がインフルエンザに感染した場合と同様に出勤停止期間は定められていません。

本人が感染した場合と同様で、2024年3月時点では新型コロナウイルスにおいても濃厚接触者の概念は廃止されています。

基本的には出勤可能な場合が多いですが、会社の就業規則や上司の判断によるため、まずは人事や上司へ報告し、対応方針を確認しましょう。

出勤が可能な場合でも、自分自身が感染している可能性があることを考慮し、マスク着用などの予防策をとりながら出勤すると良いでしょう。

関連記事:インフルエンザに感染したら、兄弟も学校は休むべき?ほかの家族にうつさないための感染予防方法についても解説

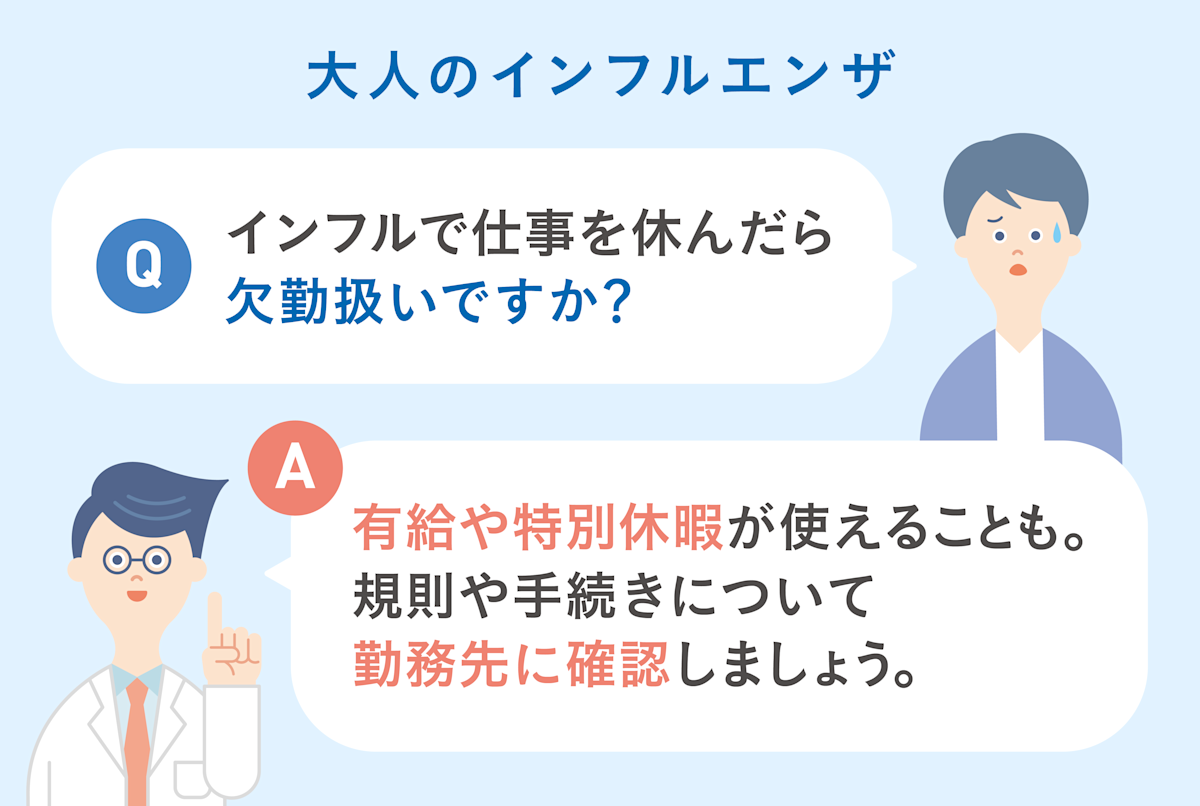

欠勤した場合の有給休暇の取り扱い

インフルエンザによる欠勤に関しても特例措置等はなく、基本的には風邪などと同様に欠勤扱いとなるでしょう。

インフルエンザによる欠勤に関しても特例措置等はなく、基本的には風邪などと同様に欠勤扱いとなるでしょう。

体調不良で会社を休む場合は、通常の病欠や風邪と同様に「欠勤扱い」または「有給休暇」の消化となるケースが一般的です。

欠勤することによる評価が心配な方は、年次有給休暇の取得が可能な場合もあります。

基本的に、年次有給休暇は通常労働者が指定することによって決まり、使用者は指定された日に年次有給休暇を与えなければならないとされています。[2]

会社によっては「インフルエンザ休暇」や「病気休暇」などが使える場合もあります。

ただし、これらを利用するときは診断書が必要な場合があるため、事前に会社に確認してみましょう。

|

制度名 |

内容の例 |

|

インフルエンザ休暇 |

診断書提出を条件に、有給または無給の特別休暇を付与 |

|

病気休暇・傷病休暇 |

病気全般を対象にした特別休暇。取得条件は会社による |

|

積立有給休暇 |

余った有給を積み立てておき、長期病欠時に使用可能な制度 |

このため、自分の希望に応じて有給を使うことが可能です。

ただし、職場の運用上、事前申請や上司の許可が必要な場合もあるため、休む前に一度相談しておくとスムーズです。

職場に復帰するときの注意点

インフルエンザ感染後に職場に復帰するとき、2つの注意点があります。

インフルエンザ感染後に職場に復帰するとき、2つの注意点があります。

-

薬を飲んでもすぐに症状は治らない

-

治癒証明書や陰性証明書は必須ではない

復帰時のトラブルを防ぐためには、症状の経過や就業規則に沿った慎重な対応が大切です。

注意点として、薬を飲めばすぐに出勤できるのか、治ったことをどのように証明すれば良いのかについて解説します。

薬を飲んでもすぐに症状は治らない

インフルエンザの治療薬を飲んでも、ウイルスが体内から完全になくなるわけではありません。

したがって、症状がすぐになくなったり軽くなったとしても、すぐに出勤するのは以下の理由から避けましょう。

-

感染力がなくなったりするわけではない

-

解熱してもウイルスを体外へ排出している可能性がある

-

周囲の高齢者や基礎疾患がある人が感染すると重症化するリスクがある

薬を飲み始めたからといって、すぐに職場復帰することは難しいです。

就業規則によって異なりますが、一般的に解熱後2日、発症から5日以上経過するまでは出勤自粛が推奨されます。

-

マスクの着用

-

石鹸での手洗い、手指消毒をこまめにする

薬を飲んだからといって、インフルエンザからすぐに回復した訳ではないため「治ったつもり」にならず、注意しましょう。

治癒証明書や陰性証明書は必須ではない

厚生労働省によると、職場が治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくなく、基本的には不要とされています。[1][3]

完全に治ったり感染力がなくなったりすることを検査によって証明するのは困難です。

会社側から求められない限り、治癒証明書の提出は必要ありません。

また職場復帰にあたってトラブルを避けるためにも、上司や人事に以下について事前に共有しておきましょう。

-

いつから出勤可能と考えているか

-

体調の経過

自分自身が仕事に復帰できる状態であるのか不安なときは、医師に相談してみましょう。

インフルエンザになった場合、職場や学校・保育園や幼稚園などでの診断書や登園許可証の提出を求められることがあると思います。

ファストドクターでは、最短即日で電子発行にて診断書・登園許可証を発行します。

・ファストドクターでは医師による臨床診断が可能であり、市販の検査キットの結果や、症状がインフルエンザによるものと判断した場合に診断書を発行することが可能です。

・オンライン診療で医師が治癒したと判断した場合、登園許可証の受け取りができます。

![ただいま診察受付中 オンライン診療[内科]/発熱・喉の痛み・腹痛・下痢・頭痛](http://images.ctfassets.net/246qvgo6su5k/1rfc2zIAdHMyzTu2PCv1N1/1d1a83959a45fcb9b5e9222a610c7a0d/online-consultation.png)

インフルエンザの潜伏期間と感染した場合の隔離期間

インフルエンザウイルスに感染したら以下について確認しておきましょう。

-

どれくらいの期間感染力があるのか

-

隔離期間はあるのか

潜伏期間と隔離期間の目安についてあらためて確認し、感染拡大を防ぐための行動指針を紹介します。

インフルエンザの潜伏期間

インフルエンザウイルスの潜伏期間は1~3日とされており、ウイルスが体内に侵入してから症状があらわれるまでの期間を指します。[4]

症状があらわれていなくてもウイルスが体内に存在するため、他人にうつす可能性のある時期だと言えます。

-

ウイルスは体内で増殖しており、無症状でも唾液や咳で外へ排出されることがある

-

咳やくしゃみが出ていなくても、日常会話の飛沫から感染する場合がある

そのため家族や身近に感染者がいるときはすでに潜伏期間のつもりで、他人にうつさないための対策をしておくと良いでしょう。

<すぐにできる対策>

-

マスクの着用

-

他者と対面での接触を避ける

-

手指消毒をこまめにする

インフルエンザの潜伏期間である1〜3日間は、とくに注意しましょう。

オンライン診療は24時間対応。様子をみるか迷う、不安なときでもすぐに診察が受けられます。セルフ検査キットの結果についても医師に相談できますよ。

インフルエンザの隔離期間

出勤停止期間と同様に、インフルエンザの隔離期間について定めた法律も存在しません。

しかし、ウイルスを排出している可能性のある期間は、感染拡大防止のための対策をとりましょう。

|

潜伏期間(発症前1~2日) |

ウイルス排出が始まっており、他人にうつす可能性がある |

|

発症初期(〜3日目) |

感染力のピーク期間で、最も他者へうつしやすい |

|

発症後3〜7日目 |

徐々に感染力は低下するが、油断は禁物 |

|

解熱後〜2日間 |

ウイルス排出は継続しているため、外出・出勤には注意する |

インフルエンザは、症状の出ていない潜伏期間でも感染力があります。

また、感染力が最も高いのは症状が出始める24時間前から症状が出てから3日後までと言われています。

症状が出てから3~7日程度、さらに熱が下がってから2日程度は感染力があると思って行動する必要があります。

発熱やそれ以外の症状がある場合はできる限り休息をとり、外出を控えましょう。

関連記事:一人暮らしでインフルエンザかもしれないときは病院に行くべき?対処法も解説

関連記事:インフルエンザで熱が上がったり下がったりするのはなぜ?理由や対処法を解説

まとめ

インフルエンザ感染時の出勤停止期間に法律的な決まりはありません。隔離期間についても法律的に明確な決まりはありません。

インフルエンザ感染時の出勤停止期間に法律的な決まりはありません。隔離期間についても法律的に明確な決まりはありません。

また、インフルエンザの薬を飲んだからといって、すぐに職場へ復帰できるわけではなく、復帰のタイミングは就業規則や上司の判断に委ねられます。

出勤停止期間や隔離期間で職場からの指示がない場合は、感染力のある症状が出現したあと3~7日・解熱後2日程度を目安に判断すると良いでしょう。

判断に困るときは医師の指示に従ってください。

また、復帰する際に治癒証明書や陰性証明書は必要ありません。

そして家族や身近な人が感染してしまったときは、自分も潜伏期間かもしれないと考え、感染力があるつもりで行動することも大切です。

出勤するときはマスクの着用や他者と対面での接触を避けるなど、他人へうつさないための対策をとりましょう。

オンライン診療で対応可能です

参考文献

[2]年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省

[3]新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について|厚生労働省

本記事に掲載されている情報は、一般的な医療知識の提供を目的としており、特定の医療行為を推奨するものではありません。

具体的な病状や治療法については、必ず医師などの専門家にご相談ください。

症状に対する診断やお薬の処方、診断書や傷病手当金申請書の記載内容は医師の判断によります。