オンライン診療で対応可能です

インフルエンザ感染時の待機期間

インフルエンザに感染した場合の待期期間については、法律では定められていません。

つまり、仕事や学校、買い物などの外出を何日間自粛するかは、個人の判断に委ねられているということです。

では、インフルエンザに感染しても体調が悪くなければ外出してもよいのか?というとそうではありません。

個人差はありますが、インフルエンザ発症前日から発症後3〜7日間は、鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。

そのため、インフルエンザ発症後1週間程度は、自分自身、また周囲の方の命を守るために外出を控えた方が良いでしょう。

しかし「病院へ行きたい」「食料品を買いに行きたい」など、やむを得ず外出しなければならないこともあるかもしれません。

そのような場合には、不織布マスクを着用する、咳やくしゃみの際には口や鼻を押さえるなどして周囲の人に移さないように配慮しましょう。

インフルエンザでの出席停止期間

子どもがインフルエンザに感染した時「子どもは何日間保育園・幼稚園や学校を休まなければならないのか」気になりますよね。

出席停止期間については、園児と就学児とで「解熱後何日経過しているか」という点で違いがありますので、それぞれ解説します。

また家族が感染した場合に、子どもが園や学校に行けるのかどうかについても解説しています。

子どもやその家族がインフルエンザに感染した場合は、ぜひ参考にしてください。

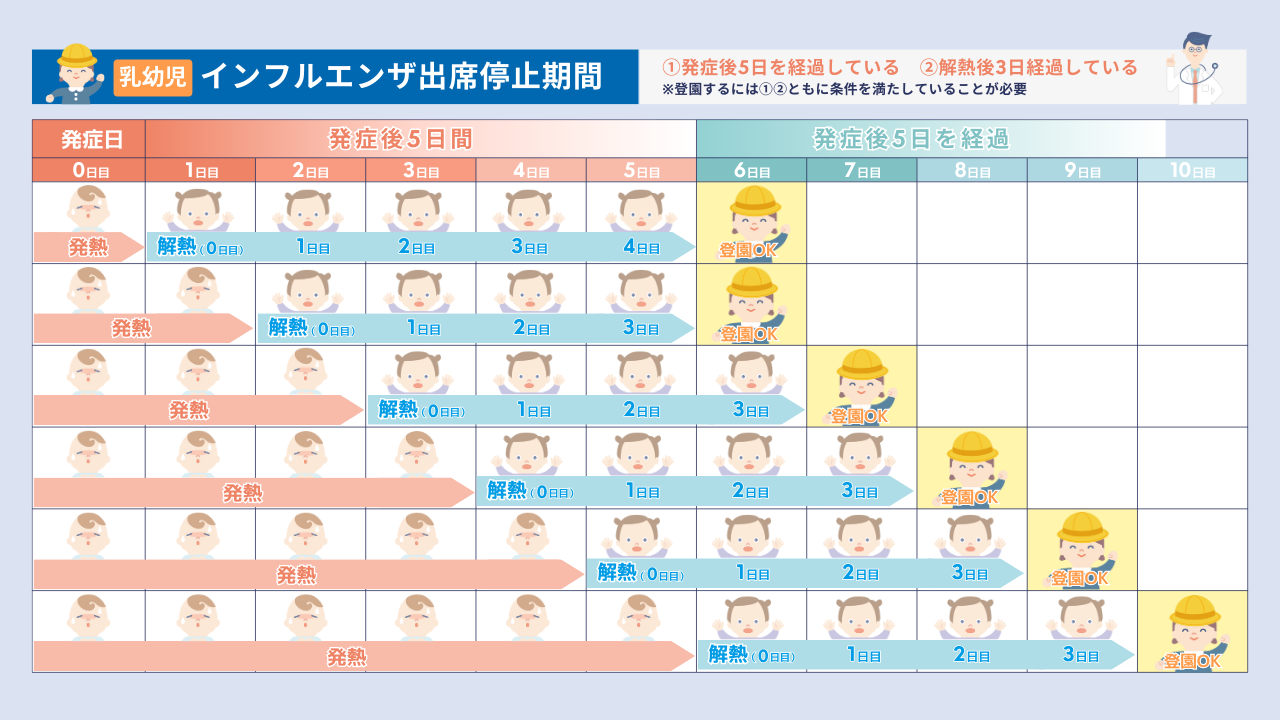

保育園・幼稚園の幼児の場合の数え方

園児がインフルエンザを発症してから登園可能になるには、次の2つの条件を満たす必要があります。

-

解熱後3日が経過していること

-

発症後5日が経過していること

発症後すぐに解熱して元気になったとしても、発症から5日経過していなければ登園できません。

文章だと分かりづらいという方もいらっしゃると思いますので、下記の表を参考にしてください。

【保育園・幼稚園に通う園児の出席停止期間】

幼稚園の出席停止期間は、文部科学省が定める「学校保健安全法」に基づいています。

保育園の場合「学校保健安全法」は適応されません。

しかし、厚生労働省の定める「保健所における感染症対策ガイドライン」により、幼稚園と同じ期間は登園を避けることが望ましいとされています。

園児は就学児よりも、解熱後の出席停止日数が1日長く設定されています。

理由は以下の通りです。

-

乳幼児の免疫力は未熟で、ウイルスが増殖・排出される期間が比較的長い

-

乳幼児では、一旦解熱してもその後再び発熱する「二峰性発熱(にほうせいはつねつ:熱が下がったあと、再び熱が上がること)」が見られることがある

園児と、就学児のお子さんがいらっしゃる家庭では、出席停止期間を間違いやすいので注意しましょう。

また注意点として、もし園児に二峰性発熱(にほうせいはつねつ)が見られた場合は、再度解熱してからの日数を数えるようにしてください。

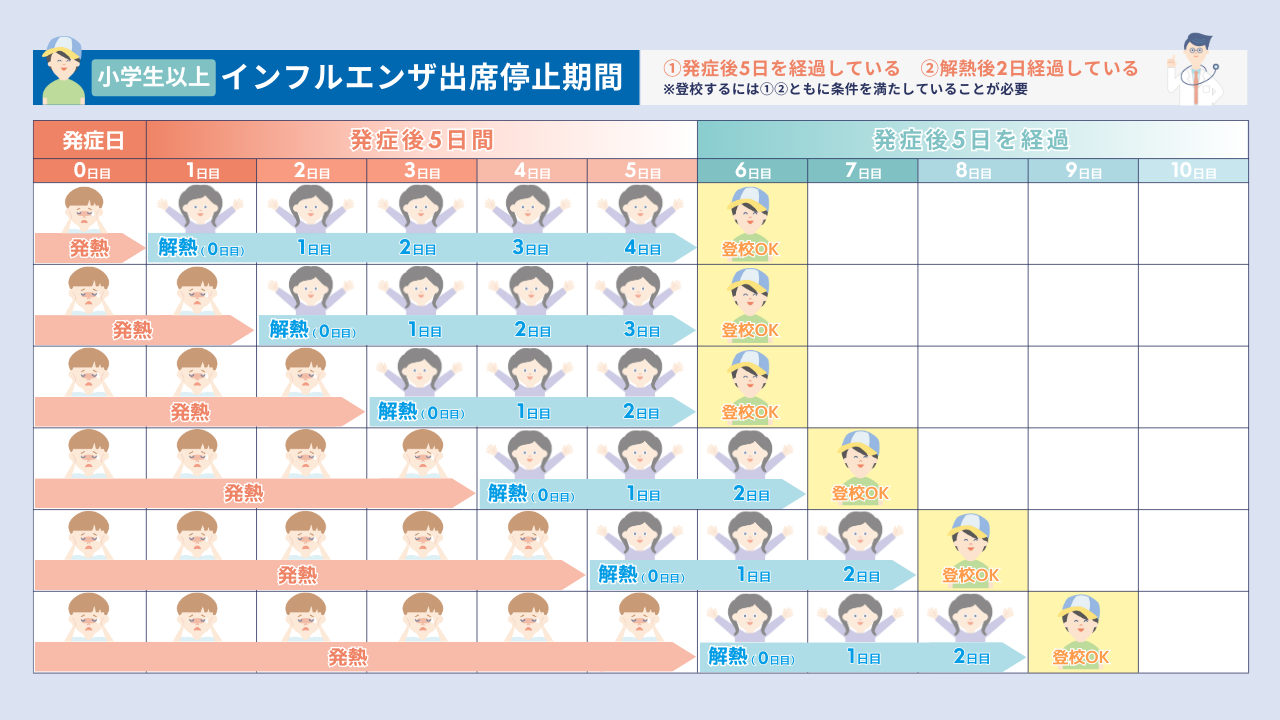

小学生以上の場合の数え方

小学生以上の子どもががインフルエンザを発症してから、登校可能になるには次の2つの条件を満たす必要があります。

-

解熱後2日が経過していること

-

発症後5日が経過していること

この条件を表にすると、下記のようになります。

【小学生以上の子どもの出席停止期間】

小学生以上の子どもの出席停止期間については、幼稚園と同様、文部科学省「学校保健安全法」に定められています。

未就学児の場合は解熱後3日目までは出席停止となりますが、就学児は解熱後2日目経過していれば登校できますので注意しましょう。

兄弟や家族がインフルエンザの場合も休まないといけない?

兄弟や家族がインフルエンザに感染した場合の出席停止期間については、待機期間と同様、とくに法的な決まりはありません。

しかし実際は、子どもが通う保育園・幼稚園や学校によって、対応方法が決められている場合が多いようです。

インフルエンザが流行する時期は、あらかじめ、おたよりなどで対応方法について周知されることもあるでしょう。

不明な場合は、電話で各園あるいは学校に問い合わせるようにしてください。

とくに指示がなかった、規定がないという場合は、家族の体調変化に注意しつつ判断しましょう。

発熱や咳、関節痛などの症状が少しでも見られた場合は、欠席をおすすめします。

インフルエンザは非常に感染力が強いため、症状が現れていなくても感染しているおそれがあります。

そのことを念頭に置いて、出席する場合は不織布マスクを着用するなどして、周囲に感染を広げないように配慮しましょう。

関連記事:家族間でインフルエンザに感染する確率を下げるためには?

インフルエンザ感染時は仕事を休んだ方がいい?

インフルエンザに感染した人の中には、休んだ方が良いと分かってはいても「仕事を休んでしまうと同僚に迷惑をかけてしまうのではないか」「子どもの体調不良で休むことが多く、休みをとるのは気が引ける」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

この章では、インフルエンザに感染した場合の出勤停止期間や休みの取り扱いについて解説します。

関連記事:インフルエンザで出勤停止になる?会社での出勤停止期間について解説

出勤停止期間はなし!会社の規則に従うべき

インフルエンザに感染した場合の出勤停止期間は、法律では定められていません。

それぞれの状況や考え方で判断することとなりますが、会社の就業規則に定められている場合もありますので、所属長に確認するようにしましょう。

一般的には、就学児の出席停止の基準である「発症後5日間が経過し、かつ解熱後2日間」を目安とし、少なくとも発症から5日間は出勤できないことが多いようです。

インフルエンザは非常に感染力が強いウイルスです。個人差はあるものの、インフルエンザに発症する前日から発症後1週間程度はウイルスを排出しているというデータもあります。

出勤停止の指示がなくても、症状がでている期間は仕事を休むことが望ましいでしょう。

家族が感染している場合も出勤は可能

家族がインフルエンザに感染している場合についても、とくに法的な規定はないため原則出勤できます。

しかし会社によっては就業規則に定められている場合や、所属長によって判断が異なる場合もあります。電話などで確認するようにしましょう。

インフルエンザで休んだ場合は有給休暇になる?

インフルエンザで休む場合、有給休暇の残日数があれば、有給休暇として処理することは原則可能です。

しかし最近では「インフルエンザ休暇」や「病気休暇」など独自の規定を設ける会社が増えているようです。

その場合、医師の診断書が必要になることが多いため注意しましょう。

インフルエンザの隔離期間

家族にうつらないようにするためには、ウイルスを排出している可能性のある1週間程度は、可能な限り隔離することが効果的です。

この理由は、インフルエンザ感染者は、発症する前日から発症後1週間程度はウイルスを排出しているといわれているためです。

ただし、幼い子どもが感染した場合や、看病をしなければならない場合など、隔離することが難しいケースもあるでしょう。

その場合は、マスクを着用する、感染者が触れた場所はアルコール消毒する、こまめに換気するなどしてできるだけ感染を広げない工夫をしましょう。

インフルエンザの潜伏期間と症状

次に、インフルエンザの潜伏期間や症状について解説します。

インフルエンザウイルスの特徴を理解しておけば、家族が感染した場合に早く気付くことができます。感染をなるべく広げないためにも、正しい情報を得るようにしましょう。

インフルエンザウイルスの潜伏期間

潜伏期間とは「ウイルスが体に侵入しているが、まだ症状が現れていない期間」です。国立感染症研究所感染症情報センターの報告によると、インフルエンザウイルスの潜伏期間は、1~3日間とされています。

症状が出ないため、インフルエンザに感染していても気づかず、知らず知らずのうちにウイルスをばらまいてしまうことがあります。

インフルエンザの主な症状

1~3日間の潜伏期間の後に、38℃以上の高熱や頭痛、全身倦怠感、関節痛などが現われます。その後、咳や鼻汁などの呼吸器症状が見られ、約1週間の経過で軽快するのが典型的なインフルエンザの症状です。

主な症状について表にまとめると、以下のようになります。

【インフルエンザの主な症状】

- 全身症状38度以上の高熱や倦怠感、

- 食欲不振

- 関節痛

- 筋肉痛呼吸器症状

- 鼻水

- 咽頭痛

- 咳

インフルエンザは普通の風邪と比較して、急速に症状が進行し、症状が重い場合が多いという特徴があります。

まれですが、急性脳炎や肺炎、中耳炎、気管支炎、熱性けいれんなどの合併症を引き起こすことがあります。

また高齢者や、呼吸器や腎臓に慢性疾患を持つ人、糖尿病などの基礎疾患を持つ人などでは、細菌感染症を起こしやすくなることが知られています。

重症化するリスクが高いため、注意が必要です。

関連記事:インフルエンザの症状は?感染期間中の症状の経過もチェック

まとめ

この記事では、インフルエンザの待機期間や出席・出勤停止期間、症状や潜伏期間などについて、詳しく解説しました。

要点をまとめると以下のようになります。

-

インフルエンザに感染した場合の待機期間、外出自粛期間は法的には定められていない。

-

保育園や幼稚園などに通う園児と、就学児では出席停止期間が異なる。

-

インフルエンザに感染した場合の出席停止期間について、小学生以上の子どもは、解熱後2日(未就学児は3日)が経過していること、かつ発症後5日が経過していることが条件である。

-

インフルエンザに感染した場合、出勤停止については法的に定められておらず、職場の規定によって異なる。

-

インフルエンザで仕事を休んだ場合、有給休暇あるいは、特別休暇になる場合が多い。

-

インフルエンザに感染した家族がいる場合、発症後最低でも3日間は隔離することが望ましい。

インフルエンザは非常に感染力が強いウイルスです。学校や職場、家庭内での蔓延を防ぐためにも、適切な待機期間や休園・休校期間を守るようにしましょう。

オンライン診療で対応可能です

本記事に掲載されている情報は、一般的な医療知識の提供を目的としており、特定の医療行為を推奨するものではありません。

具体的な病状や治療法については、必ず医師などの専門家にご相談ください。

症状に対する診断やお薬の処方、診断書や傷病手当金申請書の記載内容は医師の判断によります。