高血圧で病院に行く目安とは?基準値と受診科の選び方も解説

血圧が高めかもしれないと感じていても、病院にいくほどではないと判断して受診をためらう方は多いのではないでしょうか。

日本の高血圧患者約4300万人のうち、約4割は「自分が高血圧であることをわかっていない」あるいは「自分が高血圧であることを知りながらも治療をしていない」とされています。(1)

重大な脳心血管疾患を防ぐためにはきちんとした血圧コントロールが求められるものの、残念ながら血圧治療の重要性は広く認知されているとはいえないのが現状です。

この記事では「血圧がどのくらいになったら病院に行けばよい?」「何科を受診すればよい?」「高血圧で受診すると、病院では何するの?」という疑問にお答えします。

高血圧で病院に行くか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

名倉 義人 医師

○経歴

・平成21年

名古屋市立大学医学部卒業後、研修先の春日井市民病院で救急医療に従事

・平成23年

東京女子医科大学病院 救急救命センターにて4年間勤務し専門医を取得

・平成27年

東戸塚記念病院で整形外科として勤務

・令和元年

新宿ホームクリニック開院

○資格

救急科専門医

○所属

日本救急医学会

日本整形外科学会

高血圧でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。

[高血圧]は

ご自宅での診察(オンライン診療)

もご相談可能です

高血圧で病院に行く目安や基準

高血圧で病院に行く目安や基準について解説します。

血圧が高くても自覚症状のないケースが多いため、病院に行くタイミングを判断するのが難しいと感じる方もいるかもしれません。

目安となる血圧の基準値を参考に、受診すべきかどうか考えましょう。

高血圧の基準値とは

自宅で血圧を測定した場合、受診を検討する基準値は収縮期血圧が135mmHg以上、拡張期血圧が85mmHg以上です。(1)

血圧値の考え方について簡単に説明します。

血圧とは、心臓から送り出された血液が血管の壁に与える圧力のことです。

以下の2種類の血圧値をふまえて、高血圧の診断をします。

| 名称 | ほかの呼び方 | どのような状態の値? |

|---|---|---|

| 収縮期血圧 | 最高血圧、上 | 血液を送り出すときに心臓が収縮して、血管に強い圧力がかかっている状態の血圧値。 |

| 拡張期血圧 | 最低血圧、下 | 送り出す血液をためるために、心臓が拡張しているときの血圧値。 |

血圧をみるときの基本的な知識として、理解しておきましょう。

収縮期血圧と拡張期血圧のレベルに応じて、血圧の状態は6段階に分類されています。

血圧値の分類表で示されるのは、以下の2パターンです。

- 診察室血圧:病院の診察室で測る血圧値

- 家庭血圧:日常生活で測る血圧値

診察室血圧は、家庭血圧よりも基準値が高く設定されています。

いつもと違う環境にいることによる精神的ストレスで、自律神経が乱れて血圧を上げてしまうと考えられるためです。

成人における血圧値の分類

| 分類 | 診察室血圧 | 家庭血圧 | ||

|---|---|---|---|---|

| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | |

| 正常血圧 | <120 かつ <80 | <115 かつ <75 | ||

| 正常高値血圧 | 120-129 かつ <80 | 115-124 かつ <75 | ||

| 高値血圧 | 130-139 かつ/または 80-89 | 125-134 かつ/または 75-84 | ||

| I度高血圧 | 140-159 かつ/または 90-99 | 135-144 かつ/または 85-89 | ||

| II度高血圧 | 160-179 かつ/または 100-109 | 145-159 かつ/または 90-99 | ||

| III度高血圧 | ≧180 かつ/または ≧110 | ≧160 かつ/または ≧100 | ||

Ⅰ度高血圧以上(健康診断で140/90㎜Hg以上、自宅測定で135/85㎜Hg以上)以上の数値が出た場合は、高血圧の可能性があるため早めに受診しましょう。

ただし、血圧は測定時の状態や環境によって変動します。

自宅で測定する場合は、1週間の平均値で判断してください。

血圧を測るタイミングは?

家庭血圧はさまざまな環境要因で変動します。

1日のどの時間に測定するかにより、血圧値は大きく変わることもあるでしょう。

高血圧ガイドライン2019では、朝・晩の測定が推奨されています。

「朝・晩に血圧を測定する」と決めておくことで、同じ条件での長期的な測定がしやすいためです。

測定するタイミングは、以下が望ましいとされています。

朝:起床後1時間以内

夜:就床前

夜の測定値は、入浴や飲酒、薬の服用によって血圧が低下する傾向があるため、朝よりは低くなる傾向があります。

夜勤がある方は、朝でなくとも「起床後1時間以内」のタイミングで測定し、測定時刻も記録しておいてください。

高血圧の診断に必要な測定期間としては、1週間が推奨されています。

継続して測定し、朝・晩それぞれの平均値を調べてみましょう。

自覚症状がなくても受診するべきか

高血圧にはほとんど自覚症状がありません。

人によっては頭痛やめまいが起こることがあるものの、症状がないために治療せず放置してしまうケースが多くみられます。

高血圧の放置は動脈硬化を引き起こし、命に関わる脳梗塞や心疾患を発症するきっかけになります。

自覚症状の有無に関わらず、血圧が高い場合は受診してください。

高血圧でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。

[高血圧]は

ご自宅での診察(オンライン診療)

もご相談可能です

高血圧では何科を受診すればよいか

高血圧は何科で診てもらうのがよいのでしょうか。

受診する診療科として適切なのは以下の2つです。

- 循環器科

- 内科

家の近くにある内科もしくは循環器科から通いやすい病院を探す方法のほかに、高血圧専門医を探してから受診する病院を決める方法もあります。

ここでは、循環器科・内科の特徴と高血圧専門医について解説します。

循環器科を受診する

循環器科では、心臓と血管に関連する症状の診療をおこないます。

「循環器」とは体液を身体に循環させるための器官のことで、心臓や血管、リンパ管が該当します。

対象となる疾患は高血圧のほかに、脳出血や心筋梗塞などの脳心血管疾患、大動脈疾患などです。

高血圧による動脈硬化は、進行すると脳や心臓に関する重大な疾患を引き起こします。

循環器科ではこれらの合併症について、より精密な検査や治療ができるため、高血圧のときに受診する診療科として適しているといえるでしょう。

内科を受診する

高血圧の診療は内科でも可能です。

内科では風邪やインフルエンザといった日常で起こりやすい急性疾患から、高血圧や糖尿病をはじめとする生活習慣病、アレルギー疾患などの持病まで幅広い分野の病気をみます。

地域のかかりつけ医としての役割を担っている内科クリニックも多く、受診しやすいことも特徴の一つです。

循環器科での治療が必要と判断されれば紹介状を書いてもらえるケースもあるため、まずは内科を受診してみてもよいでしょう。

専門医を探す

高血圧で受診する病院を探す方法として、日本高血圧学会が認定する「高血圧専門医」が在籍する医療機関を選ぶのも一つの方法です。

高血圧専門医の受験資格の一部をご紹介します。

- 継続して3年以上、日本高血圧学会の会員である

- 日本内科学会認定内科医資格または日本内科学会および日本専門医機構認定内科専門医資格をもつ

- 学会が認定した研修施設において3年以上、常勤で高血圧専門医制度による研修カリキュラムの内容を修了している

- 認定施設において常勤で勤務し、主治医または受持ち医として診療に関わった入院患者の診療実績がある

- 学会または論文として発表した高血圧に関連する研究、または症例報告のいずれかで計 2 件の業績がある

- 過去5年間に日本高血圧学会総会に1回以上、もしくは臨床高血圧フォーラムに2回以上の出席している

高血圧専門医は上記の条件を満たしているため、高血圧治療に関する知識と経験が豊富であるといえるでしょう。

日本高血圧学会のWebサイトでは、高血圧専門医の名簿が公開されています。

近くの高血圧専門医を探し、所属する病院を受診できるか確認してみましょう。

日本高血圧学会|高血圧専門医名簿(2023年4月現在)

また「高血圧専門病院」や「高血圧専門外来」を掲げる医療機関もあります。

より確実に専門医の診療を受けたい場合は、専門病院や専門外来をチェックしてみてもよいかもしれません。

高血圧で受診、病院では何をする?

高血圧で受診すると、病院では何をするのでしょうか。

診察では以下の内容を調べます。

- 高血圧の重症度

- 本態性高血圧と二次性高血圧のどちらであるか

- 糖尿病、メタボリックシンドローム、腎機能障害など脳心血管病の要因となる素質があるかどうか

- 生活習慣

- 合併症の可能性や臓器の状態

ここでは、初診でチェックする項目や検査内容について解説します。

高血圧で受診、初診では何をする?

「高血圧で受診すると、初診では何するの?」という疑問にお答えします。

個人の状態や医療機関によって内容によって変わることもありますが、受診する前の参考にしてください。

問診

問診のときに「なんて言うべき?何を伝えれば良い?」と不安に思われる方もいるかもしれません。初診では血圧測定値が高かったことを伝え、質問に答えながら気になる症状を申し出れば大丈夫です。

家族歴について質問されることもあるため、高血圧や脳心血管疾患をもつ身内がいるかどうかを確認をしておくとよいでしょう。

問診では、以下の項目をチェックします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 高血圧歴と現状 | 高血圧を指摘された時期、持続期間、程度について 治療歴のある場合は薬の種類や副作用の有無など |

| 高血圧になりやすい素質の有無 | 家族歴、出生時低体重、妊娠時の高血圧・糖尿病・蛋白尿など |

| 生活習慣 | 運動習慣、睡眠習慣、飲食習慣、喫煙、心理状態など |

| 二次性高血圧*の可能性 | 体重増加の経過(肥満)夜間尿、夜間呼吸困難(睡眠時無呼吸症候群)夜間尿、血尿(腎臓病)使用している薬剤発作性の血圧上昇、動悸、頭痛(褐色細胞腫)脱力、手足の麻痺、多尿(原発生アルドステロン症および腎血管性高血圧) |

| 臓器障害 | 一過性の麻痺、言語障害(脳血管障害)呼吸困難、足のむくみ、胸痛(心臓疾患)多尿、夜間尿、血尿など(腎臓)歩けなくなる、足の冷感(末梢動脈疾患) |

*二次性高血圧:生活習慣が原因となる「本態性高血圧」に対し、何らかの病気が原因で発症する高血圧。二次性高血圧は全体の1割程度で、原因となる病気を治療することで改善することが多い。

血圧、脈拍測定

診察室血圧、脈拍を測定します。

血圧の左右差や血圧と脈拍の起立性変動についても確認します。

身体所見の確認

身体所見を確認し、全身の状態をみることで高血圧の原因や合併症の有無を探ります。

初診では、肥満度(BMIや腹囲など)の測定、顔面の状態確認(貧血や黄疸など)、胸部や腹部の聴診・触診などをすることが多いでしょう。

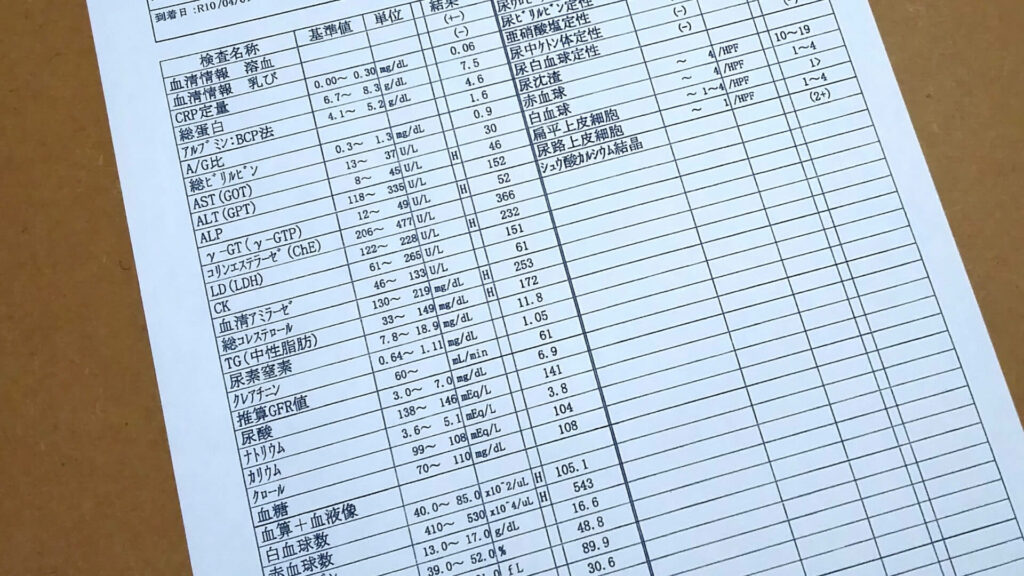

臨床検査

高血圧の診療では、血圧測定以外にもさまざまな臨床検査をおこないます。

全身の臓器の状態や合併症の有無を確認、二次性高血圧の診断をするためです。

必ずしも初診で全てを検査するわけではなく、状態に応じて追加検査をおこないます。

詳しい検査内容は次の項目でご紹介します。

高血圧で受診、検査内容について

高血圧で受診したときの、おもな検査内容について解説します。

よりスムーズに検査を進めるために、人間ドッグや健康診断の結果があれば持参しましょう。

| 検査 | 調べる内容 |

|---|---|

| 血液検査 | 動脈硬化の原因となる脂質異常症や糖尿病の有無二次性高血圧の可能性(腎臓機能低下やホルモン異常など) |

| 尿検査 | 腎臓への負担、腎臓病の有無、ホルモン異常など |

| 心電図 | 心筋梗塞、不整脈、心肥大など |

| 胸部レントゲン | 心肥大、心不全など |

| 心エコー検査 | 心臓のポンプ機能、弁膜症、心肥大など |

| 血圧脈波検査(ABI) | 動脈の硬さや血管のつまりの程度 |

病院で行う治療について

高血圧の基本的な治療方法は、食事療法、運動療法、薬物療法です。

ここでは、それぞれの治療方法について説明します。

ただし二次性高血圧では、原因となる病気の治療が優先されるため、治療法はこの通りではありません。

食事療法

食生活を見直すことは、血圧を下げる効果が期待できるのに加えて高血圧予防の観点からもとても大切です。

また血圧を下げる薬を服用している人においても、食事療法を併用することでより血圧を下げる効果が期待できたり、薬を減量できたりすることにつながります。

病院では、医師または管理栄養士から栄養指導を受けることが多いでしょう。

具体的には、以下の項目を指導します。(1)

- 塩分を制限する(1日あたり6g未満)

- 野菜、果物の摂取(血圧を下げるカリウムの摂取)

- 飽和脂肪酸、コレステロール摂取量の減量

- 不飽和脂肪酸、低脂肪乳製品の摂取

- 飲酒量の減量

食生活の改善を改善するためには、本人の努力が不可欠です。

高血圧が続くリスクをしっかり理解し、真剣に取り組みましょう。

運動療法

有酸素運動が血圧を下げる効果を示すことは、多くの研究によって明らかにされています。

高血圧をはじめとする脂質異常、糖代謝異常、肥満などの生活習慣病の予防と改善には、速歩き、ステップ運動、ジョギングのような有酸素運動が推奨されています。

軽度の有酸素運動を毎日30分、または週180分以上継続することが理想です。(1)

薬物療法

食事や運動などの生活習慣の改善だけで降圧効果が不十分な場合は、降圧薬(血圧を下げる薬)による薬物治療をおこないます。

降圧薬での治療によって血圧を下げ、脳心血管病の発症を予防できるため、必要に応じてきちんと服用することが大切です。

降圧薬は個人の病態にあわせて選択されます。

以下に、主な降圧薬の種類と特徴を示します。

| 降圧薬の種類 | はたらき | 特徴 |

|---|---|---|

| Ca拮抗薬 | 血管を収縮させるカルシウムの流入を防ぐ | 処方量がもっとも多い |

| ARB | 血管を収縮させるアンジオテンシンⅡをブロック | 臓器保護作用がある妊婦は服用できない |

| ACE阻害薬 | アンジオテンシンⅡの合成をサポートする酵素を阻害 | 臓器保護作用がある妊婦は服用できない |

| 利尿薬 | 尿量を増加して血液量を減らす | 高齢者や減塩が困難な場合などに有効 |

| β遮断薬 | 心臓への余分な刺激を抑える 血管の緊張をとる | 心不全の基本薬として使用される |

| α遮断薬 | 血管を拡張する | 褐色細胞腫による血圧管理に用いる |

それぞれに特徴があるため、患者に応じてこれらの薬物を単独または併用して使用します。

高血圧で病院に行かないとどうなるか

高血圧が長期間続くと、動脈硬化を引き起こします。

血管が張り詰めた状態が続き負担となり、血管が徐々に弾力性を失い厚く硬くなるためです。

動脈硬化が進むと、命に関わる重大な疾患を発症する可能性があります。

高血圧であるのにも関わらず病院へ行かないとどうなるか、放置することのリスクを知っておきましょう。

心疾患(狭心症・心筋梗塞)

心臓の筋肉に血液を送る冠動脈が動脈硬化になると、血流が低下して心筋の酸素が不足してしまいます。

冠動脈の血管が狭くなる狭心症、さらに進行すると血管が塞がってしまう心筋梗塞となり、心不全を引き起こし最悪の場合は死に至ります。

脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)

高血圧が長く続くことにより動脈硬化が進行すると、脳の血管にも影響を及ぼす可能性があります。

脳卒中とは脳の血管がつまったり破れたりする病気で、以下のように分類されます。

- 脳梗塞:血管がつまる

- 脳出血:強い高血圧により血管が破れる

- くも膜下出血:血管に動脈瘤ができて破裂する

初期の適切な治療によって後遺症なく治ったり、リハビリで大幅に回復したりすることもあるものの、半身不随や認知症、寝たきりになるケースも少なくありません。

最悪の場合は死亡に至るため、早い段階での治療や生活習慣の改善がとても大切といえるでしょう。

腎臓病(腎硬化症)

高血圧が原因で腎臓の血管に動脈硬化を起こすと、腎臓に障害をもたらします。

長い高血圧状態が続くことにより、腎臓へ血液を送る血管に圧力がかかるため、血管内の細胞が反応して増殖し、血管が狭くなるのです。

血液の流れが悪くなることにより腎臓の一部が硬くなり、腎機能が低下します。

これを腎硬化症といい、悪化すると慢性腎不全に至る病気です。

腎機能は基本的に回復することはなく、慢性腎不全になると透析治療や腎移植が必要になり、命に関わる可能性もあります。

いつから高血圧の治療を始めるべきか

高血圧の治療計画は、以下を基準とするリスクの高さ分類をもとに進めます。

- 高血圧の程度(診察室での血圧)

- 脳心血管病の有無

- 年齢

- 性別

- 動脈硬化性疾患リスク(糖尿病・脂質異常症・喫煙)の有無

これらの項目によるリスク分類(高リスク・中等リスク・低リスク)を以下に示します。

診察室血圧に基づいた脳心血管病リスク層別化

| 高値血圧130-139/80-89mmHg | Ⅰ度高血圧140-159/90-99mmHg | Ⅱ度高血圧160-179/100-109mmHg | Ⅲ度高血圧180以上/110mmHg以上 | |

|---|---|---|---|---|

| リスク第一層(予後影響因子がない) | 低リスク | 低リスク | 中等リスク | 高リスク |

| リスク第二層(65歳以上、男性、脂質異常症、喫煙のいずれかがある) | 中等リスク | 中等リスク | 高リスク | 高リスク |

| リスク第三層(脳血管病既往、非弁膜症心房細動、糖尿病、蛋白尿がある慢性腎不全、もしくは第二層の危険因子が3つ以上) | 高リスク | 高リスク | 高リスク | 高リスク |

初診時の血圧値とリスク分類により、以下のチャートに従って治療計画が立てられます。

初診時の血圧レベル別の高血圧管理計画

初診時の血圧とリスク分類(高リスク・中等リスク・低リスク)による治療開始時期についてみてみましょう。

血圧120/80mmHg未満の人には、適切な生活習慣を指導し1年後にチェックします。

血圧120-129/80mmHgの人にも同じく生活習慣の指導を行いますが、チェックする時期の目安は3〜6ヶ月後です。

血圧130-139/80-89mgHgで低・中等リスクにあてはまる人は、生活習慣を指導し約3ヶ月後にチェックをします。改善がみられない場合は、生活習慣のさらなる改善をおこないます。

血圧130-139/80-89/mmHgで高リスクにあてはまる人、および血圧140/90mmHg以上で低・中等リスクにあてはまる人は、生活習慣を改善してチェックするのは約1ヶ月後です。十分な効果がみられない場合は、さらなる生活習慣の改善に加え、薬による治療を開始します。

血圧140/90mmHg以上で高リスクにあてはまる人は、生活習慣の改善とともに薬による治療が開始されます。

Q&A

高血圧は何科を受診すればよい?内科で診てもらえる?

高血圧が疑われる場合は、循環器科もしくは内科を受診しましょう。

循環器科では心臓と血管に関する病気の診療をおこなうため、高血圧が引き起こす脳心疾患についてより精密な検査や治療ができます。

また内科では、高血圧や糖尿病などの生活習慣病から風邪やインフルエンザ、アレルギー疾患など幅広い分野の診察が可能です。

心臓や血管に関する、より精密な検査が必要なときは循環器科に紹介してもらうこともできるため、まずは内科を受診してみる方法もよいでしょう。

また「高血圧専門医」のいる医療機関を探すのも一つの手です。

高血圧専門医は、高血圧に関しての知識と経験が豊富です。

家の近くで受診できる病院に専門医がいるか確認し、選択してみてもよいでしょう。

日本高血圧学会|高血圧専門医名簿(2023年4月現在)

高血圧で病院に行くタイミング・血圧の目安は?

自宅で血圧を測定した場合、受診を検討する基準値は135/85mmHg以上です。

1週間、朝・晩の2回血圧を測定して平均値をみてみましょう。

また健康診断で指摘されたときも、高血圧で病院に行くタイミングといえるでしょう。

診察室での血圧基準では、140/90㎜Hg以上が高血圧の目安です。

いずれにせよ血圧値が気になった場合は放置せず、早めに受診してください。

まとめ

高血圧は命に関わる病気を引き起こすのにも関わらず、自覚症状がないために放置してしまうケースも多いのが現状です。

早い段階で高血圧に気づき、適切な治療をすれば重大な合併症の発症を防げます。

命を守るためにも、適切な血圧値を把握して測定する習慣をつけましょう。

また生活習慣の改善は高血圧の治療だけではなく、予防にも効果があります。

高血圧であるかどうかに関わらず、正しい生活習慣を身につけることが大切です。

血圧が気になる方は、高血圧を放置するリスクと適切な治療の必要性をしっかり理解しておいてくださいね。

参考文献

(2)日本高血圧学会|高血圧専門医名簿(2023年4月現在)