糖尿病が悪化するとどうなる?重大な合併症の特徴的な症状と治療法を解説

日本の糖尿病患者は急速に増加し、成人の6人に1人は糖尿病、もしくは予備軍といわれています。

近年の新型コロナウイルス流行によって、在宅勤務者が増えています。

会社に行くには、歩いたり階段を上がったりという一定の運動量はありますが、在宅ワークが多くなると、運動量は減り糖尿病のリスクはさらに高くなるでしょう。

糖尿病は進行すると、合併症を引き起こし、命にかかわる重大な障害が出る可能性があります。

合併症を予防するためにも、適切な治療を受け、規則正しい生活習慣を送ることを心掛けましょう。

この記事では、糖尿病が悪化した時の特徴的な合併症の症状と、治療法を解説します。

名倉 義人 医師

○経歴

・平成21年

名古屋市立大学医学部卒業後、研修先の春日井市民病院で救急医療に従事

・平成23年

東京女子医科大学病院 救急救命センターにて4年間勤務し専門医を取得

・平成27年

東戸塚記念病院で整形外科として勤務

・令和元年

新宿ホームクリニック開院

○資格

救急科専門医

○所属

日本救急医学会

日本整形外科学会

糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。

[糖尿病]は

ご自宅での診察(オンライン診療)

もご相談可能です

糖尿病の悪化原因と症状の特徴

生活習慣病の代表的な病気と言われる糖尿病ですが、悪化の原因は生活習慣です。

初期症状はわかりにくく、気づかずに病状が進行していることがあります。

会社で受ける健康診断で指摘される方も多いでしょう。

定期的な健康診断を受ける機会のない人は、市町村の健康診断を積極的に受け、早期発見に務めることをおすすめします。

糖尿病が悪化する原因となる8つの生活習慣

糖尿病悪化の原因と考えられている8つの生活習慣は以下の通りです。

- 過食

- 運動不足

- 喫煙

- 高血圧

- 多量の飲酒

- 脂質異常

- 肥満

- ストレス

糖尿病は生活習慣病と言われている通り、規則正しい生活を送ると改善されることがあります。 糖尿病または糖尿病予備軍と診断された場合、初めの治療は、食事や運動など生活習慣の見直しです。

見逃してはいけない糖尿病の症状

糖尿病の症状を見逃すと、重症な合併症を引き起こす原因となります。

早く症状に気づくことで血糖値をコントロールできることにつながります。

症状は以下の通りです。

- のどが渇く

- 尿の回数が増える

- 食べているのにやせる

- 足がしびれる体がだるい、疲れやすい

- 感染症にかかりやすい、風邪をひきやすい

この症状が2つ以上あれば、糖尿病の可能性があります。

症状をチェックし、異常があれば主治医に相談・受診をするなどして早めに対応しましょう。

糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。

[糖尿病]は

ご自宅での診察(オンライン診療)

もご相談可能です

糖尿病悪化による慢性合併症|細小血管障害

高血糖が続くと血管が傷ついてもろくなり、全身の細い血管や神経に栄養が行き渡らず、全身に障害が出ます。

糖尿病の重大な合併症に、細小血管障害があります。どのような症状が出るのでしょうか?

詳しく解説していきます。

糖尿病悪化で透析治療が必要になる?糖尿病腎症とは

糖尿病腎症は、血糖値が高い状態が続くことで腎臓の細い血管に障害が起き、徐々に腎臓の機能が低下します。

腎臓の正常な機能は、体の外に余分な水分や老廃物を排出する機能を持っています。

腎臓の機能が低下し尿が減り、体がむくんだり老廃物を外に出すことが できません。

そうなると、腎臓の機能が低下すると末期の腎不全となり、透析療法が必要になります。

糖尿病腎症は病状の進行による分類があり、治療方針の指針として内服薬や食事・運動療法を変更する目安となります。

糖尿病腎症の病期分類

病期 | アルブミン値(g/gCr) または 尿タンパク値(mg/gCr) | 腎機能・GFR (eGFR) (ml/分/1.73m2) | 有効な治療法 |

| 第1期 腎症前期 | 正常 (30未満) | 30以上 | 血糖コントロール |

| 第2期 早期腎症期 | 微量アルブミン尿 (30~299) | 30以上 | 厳格な血糖コントロール降圧治療 |

| 第3期A 顕性腎症前期 | 持続性タンパク尿 1g/日未満 | 30以上 | 厳格な血糖コントロール厳格な降圧治療タンパク制限食 |

| 第3期B 顕性腎症後期 | 持続性タンパク尿 1g/日以上 | 30未上 | 厳格な血糖コントロール厳格な降圧治療 低タンパク食心不全の有無から適宜水分制限 |

| 第4期 腎不全期 | 持続性タンパク尿 時にネフローゼ症候群 | 30未満 | 厳格な血糖コントロール厳格な降圧治療 低タンパク食心不全の有無から適宜水分制限透析療法導入 |

| 第5期 透析療法期 | 透析療法中 | 透析療法 腎移植 | |

失明の可能性もある?糖尿病網膜症とは

糖尿病網膜症は、血糖値が長く高い状態でいると目の網膜に広がっている毛細血管が血管障害を起こし、症状が出現します。

視力が低下し、進行すると失明の原因となります。

糖尿病網膜症の症状

糖尿病網膜症の初期症状はほとんどありません。

糖尿病と診断されたら、定期的に眼底検査を行うことをおすすめします。

症状は以下の通りです。

- 視界がぼやける

- 視力が落ちてきた

- ものがゆがんで見える

- 視界にカーテンをかけたようにかげる

- 目の前に黒い虫のようなものが飛んでいるように見える

- 目の前に黒いものが降りてくる

上記の症状が1つでもあれば進行している可能性がありますので、早めに眼科を受診しましょう。

治療は病状の進行の程度によりかわります。

- 初期

糖尿病の治療と同じく、血糖コントロールが重要になります。

- 中期

障害の原因となる新生血管の増殖を防ぐため、眼底をレーザーで焼く、レーザー光凝固術を行います。

1回の治療に15〜30分程度の時間がかかり、外来通院で治療が可能です。

進行の程度により数回に分けて治療が行われます。

- 末期

併発する網膜剥離の外科的治療(手術)を行います。

手術が成功しても、生活するために必要な視力の回復が望めない可能性もあります。

痛みが鈍くなる?神経障害について

糖尿病神経障害は、高血糖が続くと神経(運動神経・知覚神経・自律神経)に障害がでます。

神経障害の症状症状

各神経障害と症状を下記の表にまとめました。

| 神経障害 | 症状 |

感覚の異常 | ・両方の手や足先からのしびれや痛み、冷たく感じるなどが起きる・何かに触れたときの感覚が鈍く感じる (画びょうを踏んでも気づかない) |

胃腸の異常 | ・胃不全麻痺(吐き気・胸やけ・食欲不振・消化不良) ・便秘や下痢を起こしやすい |

心臓や血圧調整異常 | ・無痛性心筋梗塞(心臓神経に障害があると痛みを伴わない) ・起立性低血圧(急に起き上がると立ちくらみを起こす) ・頻脈(脈拍が速い)や徐脈(脈拍がゆっくり) |

四肢の異常 | ・太ももの筋肉の萎縮や筋力低下 ・足の変形 ・両腕や両足の痛みやしびれの症状 ・足のこむら返り |

眼や顔面の異常 | ・眼球運動の障害 ・顔面神経麻痺 |

泌尿器・生殖器の異常 | ・膀胱機能の低下で排尿障害や残尿感 ・勃起障害 |

発汗の異常 | ・汗をかきにくい ・乾燥肌 |

血糖コントロールに関する異常 | ・低血糖の症状を自覚しない(無自覚性低血糖) ・食べ物の小か速度の変化で、食後血糖の上昇に影響が出るため、血糖値を下げる薬の調整が必要 |

https://dmic.ncgm.go.jp/general/about-dm/060/060/01.html

このように全身にわたって症状が出現します。

神経障害の予防には、血糖コントロールが重要になってきます。

フットケアについて

神経障害症状で、足の感覚が鈍くなりケガや火傷に気付きにくいことから、足に潰瘍形成や足壊疽(えそ)が起こりやすいです。

足壊疽になれば完治は時間を要し、下肢切断のリスクもあります。

そうならないために、予防が非常に大切です。

フットケアの方法

サイズの合った靴を履くようにしましょう。

神経障害で痛みに対して鈍くなっていると、傷や圧迫に気付かず悪化しそこから感染を起こす可能性があります。

慣れない靴で靴擦れや、傷を作らないようにしましょう。

低温やけどには要注意

糖尿病患者さんは、末梢が冷えやすく神経障害があれば感覚が鈍くなるため、熱さがわかりにくい傾向にあります。

こたつや湯たんぽ、カイロなどを使用するのは低温やけどの原因ですので使用は避けましょう。

足を清潔に保つことが大切です

お風呂に入ったときは、足を丁寧に洗いましょう。

足・指の間を清潔に保つことで、水虫を防げます。

水虫は真菌に感染して起こります。

糖尿病患者さんは感染しやすく、感染すると治りにくいため予防が必要です。

また、足に傷がないかチェックを行いましょう、小さな傷から感染することがあります。

糖尿病悪化による慢性合併症|大血管症障害

糖尿病が悪化すると、大きい血管にも障害が起こります。

血管が硬く、狭くなる状態が「動脈硬化」です。

動脈硬化が原因となり、大きな血管につながる臓器に障害を引き起こします。

ここから大血管症障害である、心筋梗塞・脳梗塞、足壊疽(えそ)について解説します。

動脈硬化から狭心症や心筋梗塞・脳梗塞へのリスク

糖尿病になり、高血糖の状態が持続すると、血管壁が傷ついてLDL粒子(コレステロール)

がたまり血管内が狭くなります。

動脈硬化は、糖尿病だけではなく、高血圧や加齢により引き起こされることがあります。

狭心症

動脈硬化により、心臓の筋肉や栄養や酸素を運ぶ役割をしている冠動脈の内腔が狭くなり、血流が低下することで起こります。

症状は胸部の痛みや圧迫感で、運動や興奮状態になると症状がでます。

心筋梗塞

動脈硬化が進行し、血の塊(血栓)が血管内に発生し、血流にのって血管内を移動します。

その血栓が、心臓の冠動脈で詰まり血管内を閉塞させる疾患が心筋梗塞です。

通常心筋梗塞は、強い胸痛とショック症状がでますが、神経障害が進行している患者は強い痛みを感じない場合もあります。(無痛性心筋梗塞)

脳梗塞

脳梗塞は血栓が脳内の血管に移動し、閉塞することで脳神経細胞の壊死が起こります。

脳梗塞は、死に至る場合もあります。命にかかわらない場合でも、半身麻痺や言語障害が残ることがあります。

末梢動脈疾患の足壊疽とは?

糖尿病は、動脈硬化で足の血流が悪くなると、傷を治すときに必要な血液や酸素を運べなくなり、傷が治りにくい状態になります。

そのうえ、神経障害が進行していると痛みに鈍感になっているため、傷に気付けません。

高血糖の状態が続くと感染症にかかりやすく、真菌症による水虫や小さな傷から始まった蜂窩織炎などを引き起こす場合があります。

通常すぐに治るような傷であっても悪化して大きな傷となり、やがて黒色に皮膚が変色する状態を「壊死(えし)」と言います。

その他の慢性合併症

神経障害や糖尿病腎症、糖尿病網膜剥離だけではなく慢性合併症は認知症や歯周病を引き起こします。なぜ認知症や歯周病になりやすいのか詳しく解説します。

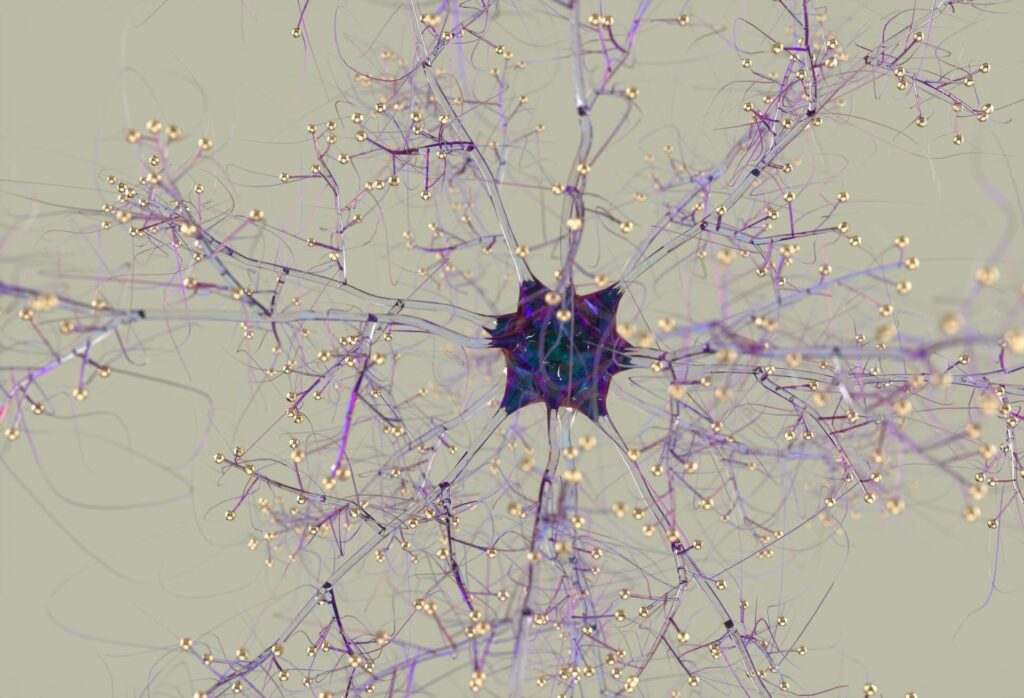

糖尿病と認知症の密接な関係

糖尿病になると認知症になりやすいといわれています。

認知症の分類は4つあります。

- アルツハイマー型認知症

- 血管性認知症

- レビー小体型認知症

- 前頭側頭葉変性症

糖尿病患者は認知症の中でも、アルツハイマー型と脳血管認知症になりやすい傾向にあります。

糖尿病患者は、そうでない方に比べてアルツハイマー型認知症に1.5倍かかりやすく、脳血管性認知症に2.5倍なりやすいといわれています。

アルツハイマー型認知症は原因物質である「アミロイドβ」 が蓄積されて神経細胞を破壊し、脳が萎縮することで認知症症状が出現します。

脳血管性認知症は、脳の血管障害(脳梗塞・脳出血)によって脳 の一部が血流障害を起こし、発症する認知症です。

糖尿病患者は、アルツハイマー型の認知症になりやすいと言われていますが、なぜでしょうか?

高血糖が続くとアルツ ハイマー型認知症の原因物質となる「アミロイドβ」が何らかの原因で蓄積すると考え られ認知症になりやすいとされています。

【参考】『糖尿病と認知症の関係』国立国際医療研究センター.糖尿病情報センター

https://dmic.ncgm.go.jp/general/about-dm/070/060/01.html

血糖値と歯周病の関係

歯周病の原因は、歯の表面についているプラーク(磨き残した歯垢)です。

プラークは、細菌で作られており、その中に歯周病原菌が含まれています。

糖尿病の方は、唾液の量が減ります。そのため細菌の増殖が速いことが歯周病を進行させる原因です。

また、糖尿病患者は抵抗力が弱く歯周病細菌に感染しやすい状況にあり、 糖尿病と歯周病は深く関係しています。

歯周病は歯肉の炎症を起こしています。歯周ポケットから放出された炎症に関連する物質が、血糖値を下げるインスリンの効果を低下させることが、歯周病があると血糖値が高くなる原因です。

歯周病が改善すれば、炎症による物質の影響を受けなくなり、インスリンの効果もあがります。

歯周病の治療で血糖値が改善されると最近の研究で多く報告されています。

【参考文献】『歯周病と糖尿病の深い関係』国立国際医療研究センター.糖尿病情報センター

https://dmic.ncgm.go.jp/general/about-dm/070/040/01.html

糖尿病が悪化すると起きる急性合併症

糖尿病の合併症は慢性合併症だけではなく、急性合併症もあります。

糖尿病と診断されて治療している方だけではなく、急性合併症で糖尿病と初めて診断される方もいます。

糖尿病ケトアシドーシスとは

インスリンが不足した状態であると、血液中のブドウ糖を使うことができず、脂肪細胞が分解され始めます。

脂肪細胞が分解され始めると、ケトン体が生成され、血液が酸性に傾くことがケトアシドーシスです。

糖尿病ケトアシドーシスは、主にインスリンがほとんど産生されない1型糖尿病の人に多く発症します。

1型糖尿病の人では、例えば何らかの理由でインスリンの量を急に減らしたり中止したりすることでインスリンが不足した場合に起こります。

糖尿病ケトアシドーシスの症状と、悪化すると現れる症状は以下のとおりです。

- のどの渇き

- 多飲

- 多尿

- 体のだるさ

また、悪化すると現れる症状は以下のとおりです。

- 呼吸困難

- 速い呼吸

- 悪心・嘔吐

- 意識障害

2型糖尿病の人もまれに発症することがあり、病状が進行した場合のインスリン不足や感染症にかかったことが原因です。

また、糖分の多い飲み物、食べ物を摂取し、血糖値が高くなると(500㎎/dl以上)意識障害を引き起こします。

高浸透圧高血糖症候群とは

血糖値が異常な高血糖(800㎎/dl)となり、高度な脱水症状を伴います。

2型糖尿病の高齢者に多く見られ、死亡率も10〜20%と高いのが特徴です。

原因は、肺炎などの感染症や脳梗塞などの他の病気をきっかけとして発症することがあります。

また、高カロリー輸液やステロイド剤の投与によって、高血糖になる場合があります。

症状は主に以下の2点です。

- のどの渇き

- 体のだるさ

高齢者では症状を感じない人も多いです。

糖尿病を悪化させないためには

合併症を発症しないためには、血糖コントロールが重要です。

自身の血糖値やHbA1cを知り、適切な治療を受けるために、定期的に受診をしましょう。そして大切なのは、規則正しい生活習慣を心掛けることです。

規則正しい生活には、食事・運動・睡眠を整える必要があります。

嗜好品であるアルコールも過剰な摂取を避けて、血糖値の上がりにくい種類を選びましょう。

食事について

1日3食バランスの良い食事を摂りましょう。

野菜やキノコ類・海藻類は糖の吸収を穏やかにします。

食物繊維の多い野菜を摂るようにしましょう。

例えば、ごぼう・おくら・セロリ・アスパラガス・キャベツ・白菜などです。

食べる順番は野菜から

- 野菜など食物繊維

- 肉・魚・卵などのタンパク質

- 米・パンなどの糖質

糖質である、炭水化物は最後に食べるようにしましょう。

間食は控えましょう

おやつは、甘味料や油分がたくさん入っているものが多いです。

どうしても我慢できないようなら糖質の量に注意して、少量食べましょう。

食べすぎに注意

腹八分目を目安に食事を摂りましょう。

運動について

食後の運動は高血糖を予防できます。無理はせず歩くのが有効です。

筋肉を動かすことでインスリンの働きが良くなります。

アルコール

飲酒は量と種類に注意が必要です。

適度な量で糖分の少ないウイスキーや焼酎を選ぶといいでしょう。

睡眠やストレス

ストレスや睡眠不足は高血糖の原因となります。

気分転換などをしてストレスを溜めない生活を心掛けましょう。

Q&A

糖尿病は何年くらい悪化するのでしょうか?

また、悪化して末期症状はどのような症状が出るのでしょうか?

気になる糖尿病の疑問について、以下に説明しています。

糖尿病は何年で悪化するの?

糖尿病と診断されてから約10年で合併症が出現することが多く、低血糖を恐れて血糖コントロールができていないケースが原因で悪化すると見られています。

低血糖を起こさない薬が使われるようになり、今後は血糖コントロールができるようになれば、合併症の出現を抑えることが期待されています。

糖尿病が悪化して末期症状にはどのような症状がある?

糖尿病が進行して末期症状になると、日常生活を送るのが困難になる場合があります。

様々な合併症を併発するようになる頃には、血糖値を下げても症状の改善は期待できなくなります。

糖尿病の末期症状は以下の通りです。

- 糖尿病腎症では、腎機能が低下して腎不全になり、人工透析が必要になる。

- 糖尿病網膜症で失明する恐れがある。

- 糖尿病神経障害では、足が壊死して切断の恐れがある。

合併症を併発し悪化した場合は、上記のような状態になる可能性があります。

初期のころから生活習慣を見直したり、定期的な受診で血糖値をコントロールをして合併症を起こさないように心掛けましょう。

まとめ

糖尿病が進行すると、透析や失明・下肢切断などの重大な合併症を引き起こします。

そうなると、今までの日常生活に支障をきたします。

- 高血糖が続くと様々な合併症を併発する恐れがある

- 糖尿病の初期症状、のどが渇く、多尿、痩せる、疲れやすい、空腹感が強い、足がしびれるなどの症状を見逃さないようにする

- 慢性合併症では、動脈硬化で狭心症や心筋梗塞・脳梗塞を起こす恐れがある

- 糖尿病は感染しやすく、傷の治りも悪くなるため足の小さな傷から壊疽を起こす恐れがある

- 糖尿病の急性合併症では血糖値の異常な上昇で、意識障害をきたすことがあり、最悪の場合死に至ることがある

合併症を発症しないためには血糖コントロールが大切です。

糖尿病の治療は長期に渡りますので、辛くなることもあるでしょう。

根気よく治療することで、糖尿病の悪化は防げます。

少しでも、体に異変があれば早めに受診しましょう。