糖尿病の検査では何をするの?血糖値やインスリン分泌を調べる方法とは

糖尿病の診断・治療において、血糖値の測定をはじめとした検査は欠かせません。診断後には、血糖値が高いかどうかだけではなく、血糖値に関わるホルモン「インスリン」の分泌をみる必要があります。さらに、合併症の有無や進行具合を調べるためには、血液検査だけでなく各種の画像検査なども必要になるのです。

本記事では、糖尿病の検査について、また検査を受ける上での疑問について解説していきます。

名倉 義人 医師

○経歴

・平成21年

名古屋市立大学医学部卒業後、研修先の春日井市民病院で救急医療に従事

・平成23年

東京女子医科大学病院 救急救命センターにて4年間勤務し専門医を取得

・平成27年

東戸塚記念病院で整形外科として勤務

・令和元年

新宿ホームクリニック開院

○資格

救急科専門医

○所属

日本救急医学会

日本整形外科学会

糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。

[糖尿病]は

ご自宅での診察(オンライン診療)

もご相談可能です

糖尿病の検査にはどんなものがあるの?

糖尿病の検査には、その目的によってさまざまな種類があります。ここでは、特に重要なものを中心にみていきましょう。

糖尿病の検査①血糖値を知るための検査

糖尿病の診断は

- 血糖値もしくはHbA1cが糖尿病型であることを2回確認する(うち1回は血糖値が糖尿病型である必要がある)

- 血糖値が糖尿病型であり、かつ慢性高血糖症状(口渇や多飲多尿・体重減少といった典型的な症状か、確実な糖尿病網膜症)があることを確認する

上記いずれかで確定します[1]。

このことから、最低でも1回は血糖値そのものを測定しなければならないことがわかります。また、治療の効果判定には、血糖値あるいは血糖値の推移を見るための検査が必要です。そのため、血糖値を知るための検査は糖尿病診療において欠かせません。

血糖値

血糖値そのものは、一般的な血液検査で測定できます。食事のタイミングで「空腹時血糖」「随時血糖」に分けられます。

空腹時血糖は文字通り、空腹の時に測定した血糖値です。通常は朝早くに、朝食を取らずに測ります。この数値が126 mg/dL以上だと、”糖尿病型”と判断されます。随時血糖は空腹時血糖とは異なり、絶食せずに測定した血糖値です。随時血糖の場合、糖尿病型は200 mg/dL以上です[1]。

また、糖尿病治療中、医師の指示があれば患者さん自身で血糖の自己測定を行うことがあります。決められた時間に自分で指先などから小さな針を刺し、少量の血液を採取します。血液を血糖測定器のセンサーにつけると、その時の血糖値がわかるのです。自己血糖測定の結果を診察時に医師と共有することで、生活改善のポイントのアドバイスや薬の調整がよりスムーズになります。

さらに、最近はお腹や腕などにセンサーをつけ、5分ごとに血糖値を自動的に測定できる装置も開発されているのです[2]。この測定方法は持続血糖測定(CGM)と呼ばれます。CGMでは実際は血液中ではなく、間質液(皮下組織にある液体)中の糖を測定しているのです。これにより、1日の血糖の変動をよりダイナミックに把握することができます。CGMはインスリン使用中の方に保険適応があります。

75g OGTT

75g OGTT(経口ブドウ糖負荷試験:oral glucose tolerance test)は、絶食状態で75gの糖を負荷した際に血糖値がどのように動くかを見るための検査です。

検査の手順は次のようなものです[1]。検査前3日間は150g以上の糖質を含む食事を摂取し、検査当日の朝は食事を取らずに病院に行きます。最初に、絶食状態での血糖値を測定します。これは前述の空腹時血糖に相当するものです。その後に75gのブドウ糖を溶かした飲み物を摂取します。検査用の飲み物は炭酸が入っており、飲みやすいサイダーのようになっているのです。

ブドウ糖摂取後は30分あるいは1時間おきに血糖値を測定します。2時間後の採血が終われば終了です。

病院によっては、尿検査を一緒に行うこともあります。また、後述のインスリンの測定を血液検査で同時に行うことも可能です。

結果で特に重要視されるのは空腹時血糖と2時間値です。下記のように分類されます。

- 空腹時血糖110 mg/dL未満かつ2時間値140 mg/dL未満→正常型

- 空腹時血糖126 mg/dLまたは2時間値200 mg/dL以上→糖尿病型

- 正常型でも糖尿病型でもないもの→境界型

境界型は近い将来糖尿病型に移行する可能性が高く、動脈硬化を起こすリスクが高くなるため、注意が必要です。

HbA1c, グリコアルブミン, 1,5-アンヒドログルシトール

いずれも、数日から2ヶ月程度の血糖値の推移を見るための検査で、血糖コントロールの指標としての役割があります[3]。そのため、糖尿病の治療中に定期的に測定することが多いです。これらの数値の改善を血糖コントロールの目標として設定することもあります。また、HbA1cは糖尿病診断のための検査にも用いられます。

・HbA1c(基準値4.6〜6.2%)

赤血球中のヘモグロビンとブドウ糖が結合したものが、ヘモグロビン全体のうちどのくらいあるかを見る検査です。過去2ヶ月程度までの血糖値を反映しています。貧血をはじめ赤血球の数などが関わる状態では、影響されて誤差が出る可能性があります。

なお、糖尿病の診断基準になる「糖尿病型」はHbA1cでは6.5%以上です。

・グリコアルブミン(基準値11〜16%)

体の中のタンパク質であるアルブミンと結合したブドウ糖がどのくらいあるかを見ます。過去2週間程度の血糖値の推移がわかる検査です。貧血などがある場合はHbA1cの結果が正確性に欠けるため、こちらを参考にします。

・1,5-アンヒドログルシトール(基準値14μg/mL以上)

過去数日の血糖値を見るための検査です。ブドウ糖に類似した形をしており、高血糖が起こると尿中に糖と同様に排泄され、血中濃度が下がります。つまり、他の検査と違い、低いほど高血糖であったことを示す検査です。

糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。

[糖尿病]は

ご自宅での診察(オンライン診療)

もご相談可能です

糖尿病の検査②インスリン分泌をみるための検査

インスリンそのもの、あるいは関連する物質を測定するものです[2]。インスリンが効きにくくなってしまっている状態(インスリン抵抗性)があるのか、またインスリンの分泌がきちんと保たれているかを調べます。これにより、1型糖尿病の可能性を調べたり、治療方針の決定をしたりします。

血中インスリン

血糖値を下げるホルモンであるインスリンは血液検査で調べることができます[4]。インスリンの分泌と、インスリンの効き具合を知ることができます。

特に注目されるのが、早朝空腹時のインスリンです。早朝空腹時に測定できるのは持続的に分泌されているインスリンで、血糖値を一定に保つ働きがあります。これを基礎分泌と言います。概ね、この数値は5 μU/mL以上15 μU/mL未満です。5μU/mLより小さいとインスリンの基礎分泌が低下している可能性があります。15 μU/mL以上だと、インスリンの作用が弱くなってしまっている状態、つまりインスリン抵抗性があると考えられるのです。

インスリン分泌指数(insuinogenic index; II)

食事を摂ると、血糖値の上昇に伴い、インスリンは基礎分泌よりさらに多い量が分泌されます。それがインスリンの追加分泌です[4]。このインスリン追加分泌のうち、特に早いうちの分泌能力を見るのがインスリン分泌指数です。

75g OGTTで負荷前と負荷30分後のインスリン、血糖値を測定します。30分経った時のインスリン分泌の増加分を、血糖値の増加分で割った数値がインスリン分泌指数です。

糖尿病患者さんではインスリン分泌指数は0.4未満になります。糖尿病の診断がついていない境界型の方でも、この数値が0.4を切っていると、今後糖尿病を発症するリスクが高いと考えられているのです。

HOMA-β

インスリン分泌能の指標の一つです。(空腹時インスリン値)×360÷(空腹時血糖-63)で計算され、30未満はインスリン分泌能が足りていないと考えられます。

HOMA-IR

早朝の空腹時血中インスリンそのものと同様に、インスリンの効きづらさを調べます。空腹時の血糖値と空腹時のインスリン値をかけて450で割ることで算出できる数値です。2.5を超えるとインスリン抵抗性があることが考えられます。

Cペプチド

インスリンの前駆物質であるプロインスリンは、分泌時にCペプチドとインスリンに分かれます。そのため、Cペプチドを測定すれば、どのくらいインスリンが分泌されているかを知ることができるのです。

Cペプチドは、早朝空腹時の血液検査、あるいは24時間続けて尿をためる蓄尿検査により測定します。空腹時のCペプチドが0.6ng/mL未満、あるいは尿中のCペプチドが20μg/日未満であると、インスリンの分泌能力がかなり低下してしまっている状態と考えられるのです。生きていくためにインスリンを補充する必要がある、つまりインスリンの自己注射が必要な状態(インスリン依存状態)であることを表す検査になります。

また、1型糖尿病において、Cペプチドの数値は診断の一助となります。

グルカゴン負荷試験

早朝空腹時にインスリンの分泌を促すグルカゴンというホルモンを注射し、その前後でのCペプチドの測定を行う検査です[5]。負荷前後でのCペプチド分泌量の差を見ることで、どれくらいインスリン分泌能が保たれているかを評価します。

糖尿病の検査③その他の検査

糖尿病が判明した時に、1型糖尿病が疑われる場合は、判定のための検査を行います。1型糖尿病はインスリンを分泌する膵臓のβ細胞が何らかの理由で破壊されてしまい、インスリンの絶対的な欠乏が起こることで発症します。多くの場合は、自己免疫的機序、つまり自分の免疫が自分の体を攻撃することで起こるのです。そのため、自己抗体を調べると陽性になることがあります。代表的なものはGAD抗体(glutamic acid decarboxylase抗体)、ICA(膵島細胞抗体:islet cell antibody)などです[1]。ただし、1型糖尿病の患者さん全員でこれらの抗体が検出されるわけではありません。\nまた、合併症の精査も必要です。長く血糖値が高い状態が続くと、小さな血管がどんどんダメージを受けてしまうのです。糖尿病の3大合併症として神経障害・網膜症・腎症が挙げられます。これらはいずれも小さな血管が傷ついた結果です。また、糖尿病は大きな血管にも動脈硬化を引き起こします。そのため、狭心症や心筋梗塞・脳梗塞・足の血管の循環障害などの病気の合併が起こるリスクも高くなります。

これらの合併症の有無や進行度を調べる検査も診療の中で必要です。状況に応じて、心電図・眼底検査・尿中のタンパク質の検査・腎機能の検査・頚部の血管や心臓のエコー検査などを行います。

糖尿病の検査、病院受診について

糖尿病が疑われるとき、いつ、どんな病院に行ったら良いのかや、入院の必要性があるかについても一緒にみていきましょう。

糖尿病かも、と思ったら。病院へはいつ行けばいい?

健康診断などで糖尿病の疑いがあると言われた時、病院に行くタイミングはいつが良いのでしょうか。基本的には、なるべく早い段階で受診をすることが勧められます。それには二つの理由があります。

一つは、糖毒性状態となっている可能性があるからです。糖毒性とは、高血糖そのものが、インスリンが効きづらい状態や、インスリンの分泌低下をきたしてしまうことです[6]。糖毒性に陥ると、さらに血糖値が上がりやすくなり、悪循環を引き起こします。血糖値をしっかりとコントロールすることで糖毒性を解除できるため、早めの治療が望まれます。

もう一つは、合併症への対策です。糖尿病で高血糖状態が続くと、血管が傷ついていきます。小さな血管が傷つくと、網膜症や神経障害、腎症などが起こり、進行してしまうのです。また、高血糖は動脈硬化のもとにもなり、脳梗塞や心筋梗塞などを起こすリスクが高くなります。合併症は早期に血糖値をコントロールすることで、これらの注意を要する合併症を予防することができるのです。

血糖値が高い!病院受診するなら何科へ行けばいいのか

糖尿病が疑われる場合は、まずは内科に受診をしましょう。尿に糖が含まれているから「糖尿病」というわけではないため、泌尿器科で糖尿病の検査をすることは一般的にはありません。もし、お近くに糖尿病専門医がいる病院やクリニックがある場合は、専門医の受診がより望ましいです。特に2型糖尿病の場合、治療の基本は食事療法や運動療法などの生活指導になります。糖尿病専門医や認定看護師がいる病院では、特に充実した指導を受けることができるでしょう。

また、1型糖尿病やその他の特殊な糖尿病の場合は、専門医による治療が必要になることが多いです。

ただし、近くに糖尿病専門医がいないという場合は、まずは近くの内科に相談をしてみると良いでしょう。必要であれば、かかりつけ医から専門医への紹介をしてもらうことも可能です。

糖尿病の検査入院って必要なの?

糖尿病の診断のための検査、合併症の検索のための検査いずれも、ほとんどは外来で可能です。ただし、多くの検査をまとめて行う必要があると判断されたり、蓄尿の検査が必要であったりするときは入院での検査になります。また、病状によっては検査と同時に生活指導・服薬指導を含めた教育のための入院を行うこともあります。

糖尿病の検査とその費用について

ここからは、糖尿病の検査の疑問と、費用の負担について解説していきましょう。

糖尿病って尿検査でわかることもあるの?

おしっこに糖が出ていると、糖尿病なのでしょうか。尿糖陽性=糖尿病ではありません。ただし、尿糖が陽性であると、高血糖状態である可能性は高いのです。

本来、糖は体にとって必要なものです。そのため、腎臓で血液が濾過されるとき、尿の側へ出てしまった糖は尿細管というところで血液中に再吸収されます。ところが、血糖値が高すぎると、再吸収できる限度を超えてしまいます。再吸収しきれなかったものが尿糖となるのです[7]。

この限度を超える血糖値の閾値は160〜180 mg/dLです。しかし、この閾値には個人差があり、また加齢や妊娠などでは変動します。また、尿細管の機能異常により血糖が高くなくても尿糖が出てしまう疾患もあります。そのため、尿糖が出ることイコール糖尿病とはならないのです。

糖尿病の診断基準上も、尿糖陽性は診断の必須項目ではありません。血糖値が高いこと、あるいは慢性的な高血糖による症状があることが糖尿病の診断のために必要なのです。

糖尿病の検査方法について 市販の検査キットで自宅でできる?

市販の検査キットは血糖値やHbA1cの血液検査ができるものが主流です。場合によっては市販のキットを利用することで、自宅で糖尿病の診断ができるかもしれません。

血液検査と聞くと、自分で採血するの?と不安になるかもしれません。このようなキットは指先などを専用の針で刺して少量の血液をとり、それを検査会社に郵送するものがほとんどです。初めての方でもそんなに難しくはありません。

しかしながら、診断基準を満たした時、あるいは境界型の血糖値であったときには病院受診をお勧めします。なぜなら、糖尿病の診断をすることがゴールではなく、その後の生活習慣の改善や治療により、血糖値をしっかりコントロールすることが重要だからです。糖尿病患者さんは合併症の有無も調べなければいけません。

糖尿病でなくても、境界型の場合は生活習慣の改善と慎重な経過観察が必要です。

なお、市販の検査キットの中には尿糖を調べることができるものもあります。こちらは採血をする必要がないので、痛みもなく、より手軽に調べられるものです。しかし、尿糖は糖尿病の診断に即つながるものではないため、陽性の場合は血糖値やHbA1cを調べることをお勧めします。

糖尿病の検査キットはどこで手に入れられる?

インターネットの通販サイトや一部の薬局・ドラッグストアなどで購入をすることができます。

糖尿病の検査費用について

糖尿病の検査は保険でできる検査であり、患者さんの自己負担は70歳未満では3割です。血液検査のみであれば、概ね5000円以内で可能な検査となります。しかし、状況により金額は変動します。また、糖尿病の合併症についての精密検査を一緒に行うと、費用はもう少しかかるでしょう。もし受診の際に心配であれば、受診予定の病院にあらかじめ確認しておくとスムーズです。

Q & A

糖尿病はどのような検査でわかりますか?

糖尿病の診断の基本は血糖値あるいはHbA1cです。以下のいずれかを満たしたときに糖尿病と診断されます。

- 血糖値もしくはHbA1cが糖尿病型であることを2回確認する(うち1回は血糖値が糖尿病型である必要がある)

- 血糖値が糖尿病型であり、かつ慢性高血糖症状(口渇や多飲多尿・体重減少といった典型的な症状か、確実な糖尿病網膜症)があることを確認する

このうち、糖尿病型の基準は下記のようになっています。

- 空腹時の血糖が126 mg/dL以上

- ブドウ糖負荷試験(75g OGTT)の2時間値が200 mg/dL以上

- 随時血糖が200 mg/dL以上

- HbA1cが6.5%以上

糖尿病かどうか自分で調べる方法はありますか?

市販の検査キットがあるため、血糖値やHbA1cは自宅で測定することも可能です。ただし、ご自分で検査されたとき、糖尿病の診断基準を満たしたり、そのほか心配なことがあるようであれば病院受診をしましょう。生活指導や合併症の検索を受けることができます。

初期の糖尿病はどうやって検査するのですか?

血糖値やHbA1cを測定して、診断ができるかを考えるのです。また、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌の程度を見るために、インスリンや関連する物質を調べます。合わせて、合併症がないかどうかも検査をしていきます。

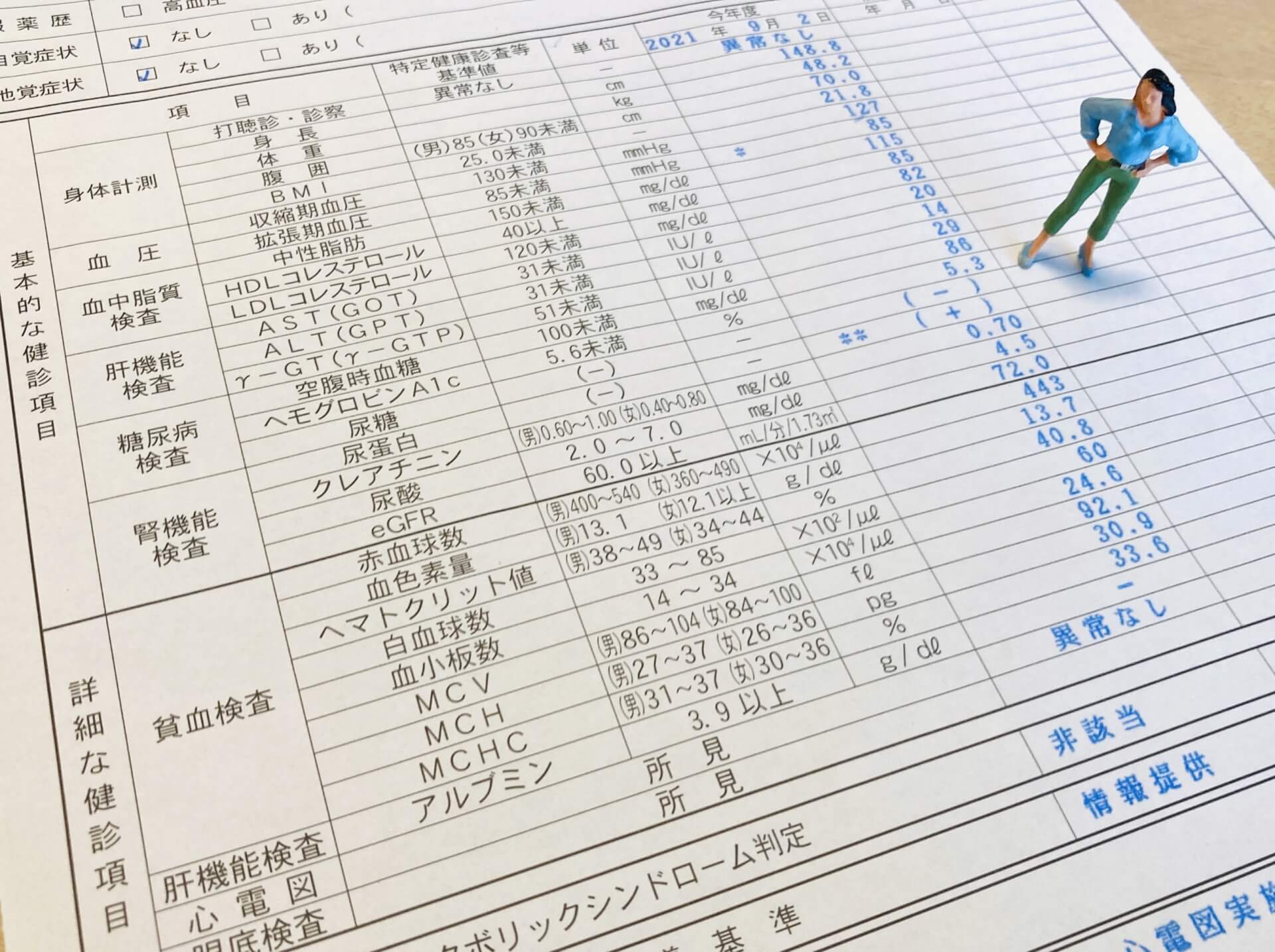

健康診断で糖尿病が分かるのはどの項目ですか?

健康診断では、糖尿病の関連の検査の中では、血糖値やHbA1cの測定があることが多いです。

まとめ

一口で糖尿病の検査と言っても、さまざまなものがあることがお分かりいただけたでしょうか?これら全ての検査をいっぺんに行うわけではありません。医師は患者さんの状態を把握した上で、目的に合わせて必要な検査を選んでいきます。もし、検査結果で気になることがあれば、主治医に相談をしてみてください。

参考文献

[1] 日本糖尿病学会. 糖尿病診療ガイドライン2019.

[2] 富山大学附属病院, 富山大学附属病院の先端医療. [Q&A]Q: 持続血糖測定(CGM)による最適な糖尿病管理―糖尿病 http://www.hosp.u-toyama.ac.jp/guide/amc/12.html (2023年8月23日 閲覧)

[3] イヤーノート2024 内科・外科編. メディックメディア. 2023年.

[4] 矢部大介. 糖尿病ケア. 15(1): 26-27, 2018.

[5] 柳町幸, ほか. 膵臓. 32: 679-686, 2017.

[6] 佐倉宏. 動脈硬化予防 6(4): 71-73, 2008.

[7] 中川裕美. Medical Technology 49(10): 1028-1030, 2021.