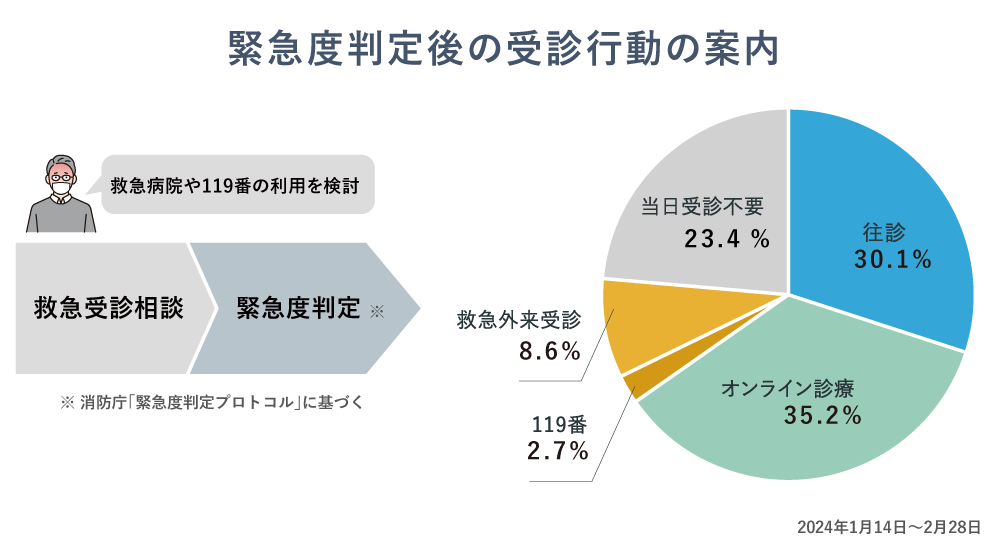

医療アクセスが困難となる夜間・休日に、患者が救急車や救急外来の受診を検討している際には、看護師やメディカルコールスタッフが救急受診相談に対応します。総務省消防庁のプロトコルに基づいた症状の緊急度判定(トリアージ)を通じて、患者の状況に応じた最適な対応 – 即時の救急車利用、救急外来受診、かかりつけ医による時間内受診、または経過観察 等 – を振り分けます。さらに、緊急性と通院困難性を考慮して、提携する医療機関の医師による「救急往診」や「オンライン診療」を手配します。救急往診では、X線や心電図といった医療機器、点滴、外科的処置が可能なセットを携行し、救急診療所と同等の検査・診察を患者のご自宅で提供します。このように、かかりつけ医が対応できない時間帯でも、必要な医療アクセスを確保し、救急車や救急外来の不要不急な利用の抑制に貢献します。

オンライン診療の詳細へ

サービスページへ

取り組む課題

特徴

実績

事業関連ニュース

関連サービス

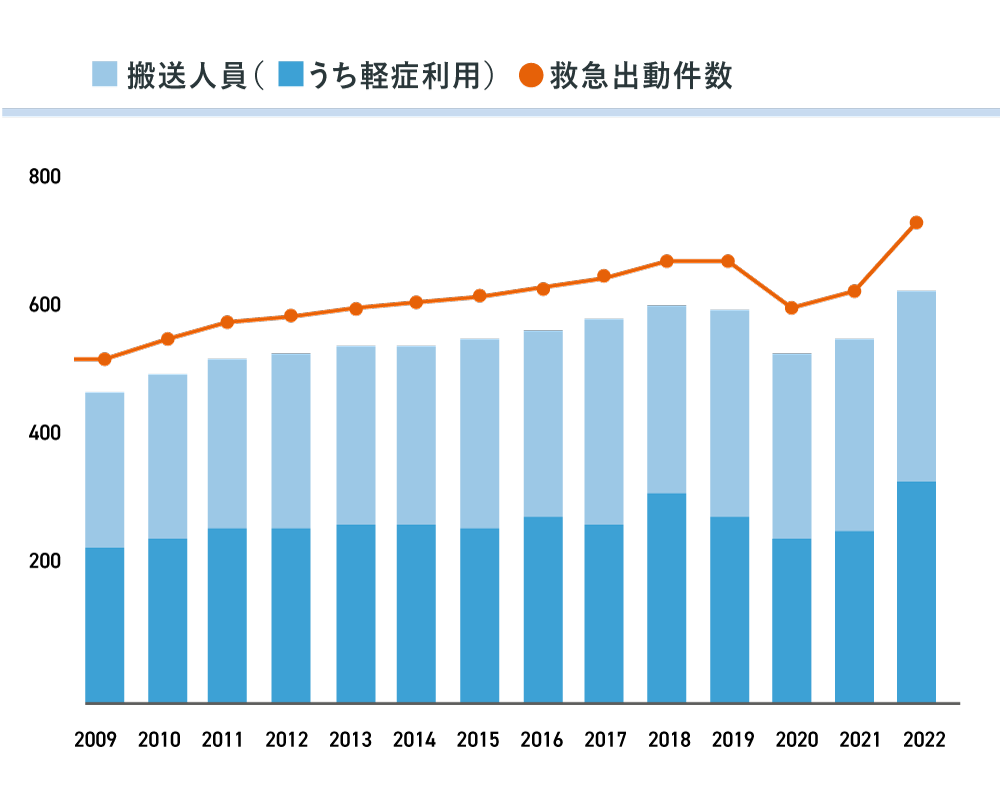

総務省消防庁の発表によると、2022年における全国の救急車出動件数は約722万件にのぼり、前年比で約103万件(16.7%)増加しました。これは日本国民の20人に1人が救急搬送されたことを意味しています。その背景には進行する高齢化があると考えられ、65歳以上の高齢者の利用者数は前年比13.6%増の約386万人に上ります。

救急車による搬送人員を傷病の程度別に見ると、初診医師により軽症と判断され、入院を要さないケースが半数程度を占めています。これは「高齢・軽症による必要のない搬送」が増加していることを示しており、救急サービスの負担増加に繋がっています。

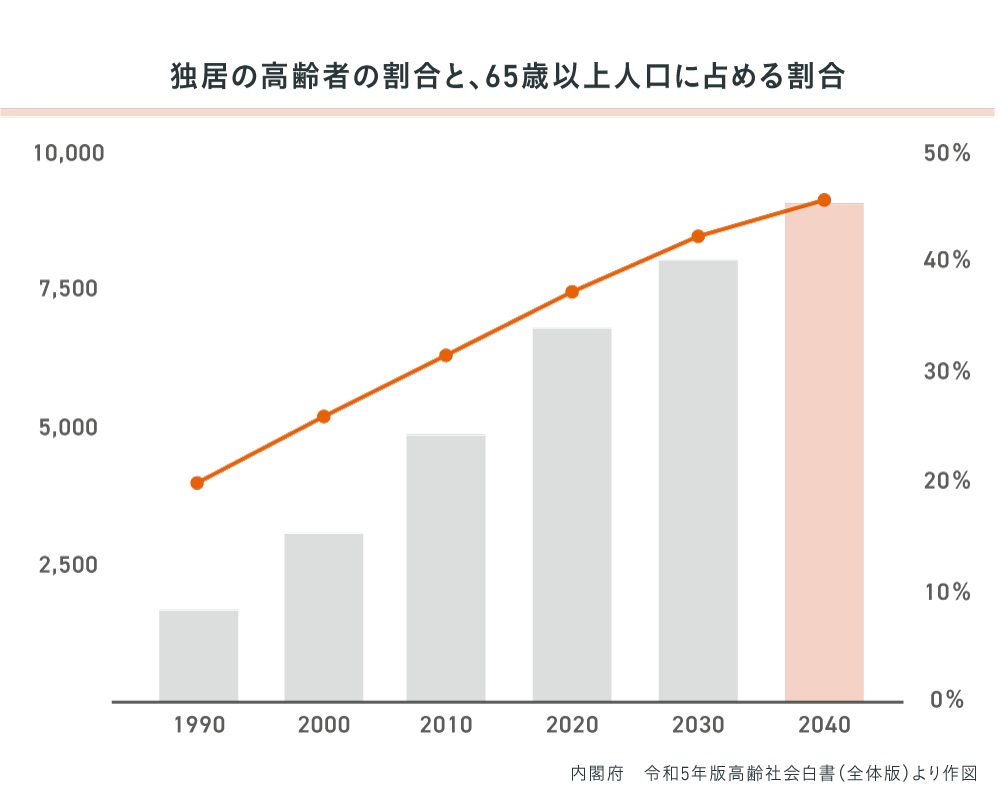

高齢者による救急車利用の増加に、世帯構造の変化が一因として影響しています。日本では、「独居」や「高齢夫婦のみ」から成る高齢者世帯が増え続けています。

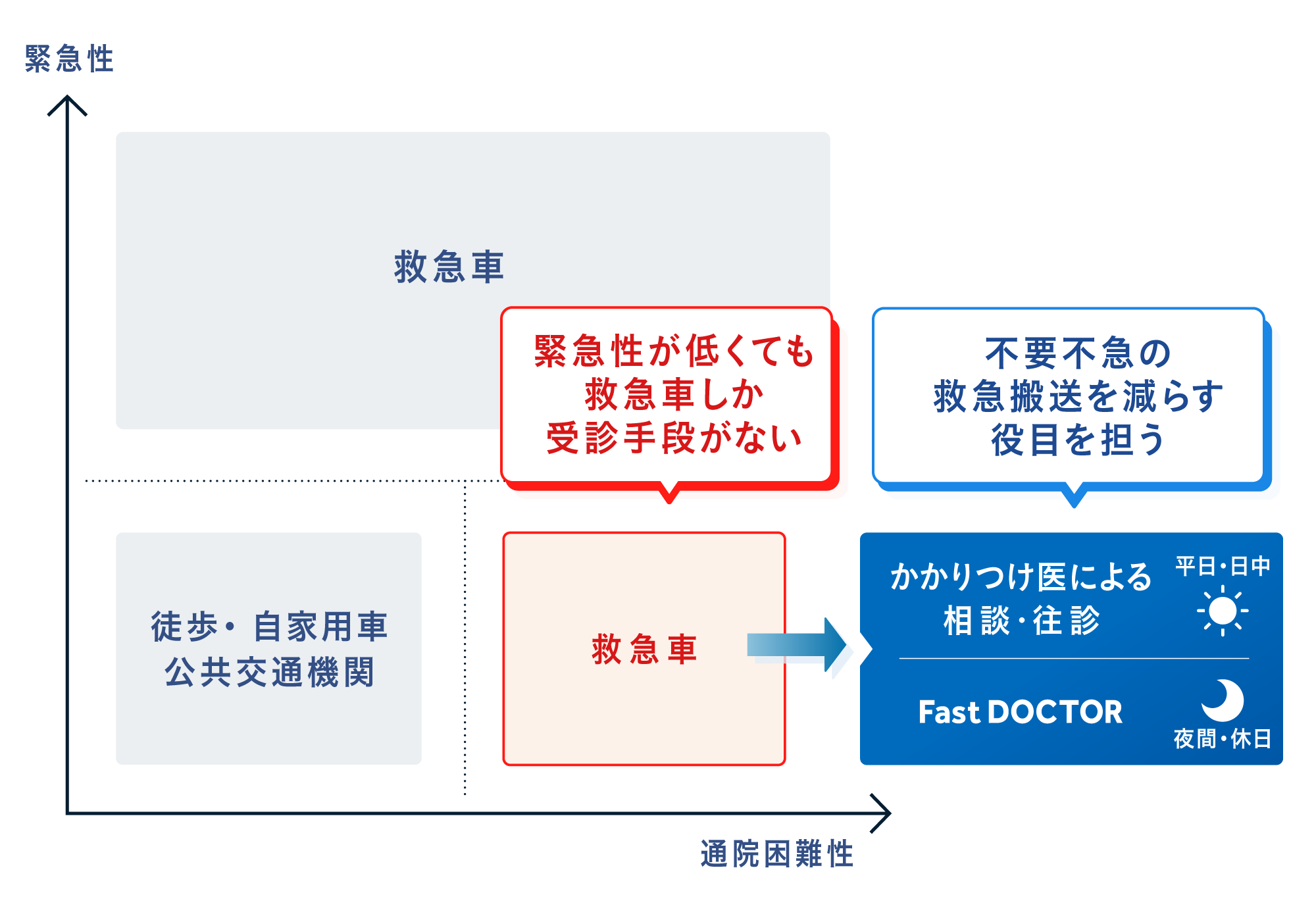

東京都福祉保健局の調査によると、救急搬送される高齢者の95%が「在宅医療を利用していない」ことが明らかにされています。かかりつけ医による24時間体制の在宅医療サービスを受けていない場合、これらの高齢者は、体調を崩した際は自力で医療機関へアクセスする必要が生じます。しかし、特に夜間や休日は限られた通院手段に頼らざるを得ず、救急車への依存が高まっています。

かかりつけ医は、患者と日常的に関わりを持ちながら、地域医療のゲートキーパーとして重要な役割を担っています。彼らは必要な医療を選択し、不要不急の救急利用を抑制することが期待されています。

しかしながら、国は夜間や休日も含めた24時間の医療サポートを求めていますが、2020年時点でのかかりつけ医の平均年齢は62歳と高齢化しており、実現は困難です。かかりつけ医のサポートが得られない時間帯においては適切な案内を受けられず、結果として不要不急の救急車利用が増加に繋がっていると考えられます。

これは高齢化が進む中での医療需要がピークに達する2040年に向けて、解決策が求められる課題です。

ファストドクターは、夜間や休日といったかかりつけ医機能が不在となる時間帯において救急受診相談に応じ、救急病院や119番の利用を検討している患者に対して症状の緊急性を判断します。

さらに通院困難な患者へは緊急度に応じて往診やオンライン診療を手配するなど、必要な医療アクセスを提供することで、病院にかかる負荷を軽減し、貴重な医療資源を真に必要な緊急ケースに向けることができるよう支援しています。

診療の受付後、看護師やメディカルコールスタッフが患者の症状を詳しく聞き取り、総務省消防庁の「緊急度判定プロトコル」をもとにトリアージ(緊急度分類)を行います。その結果、往診医師が症状の緊急性や通院困難性を考慮した上で、患者の約30%に対して救急往診の手配を行います。

医師の専門性に応じて、往診でも多様な症状の診療が可能。80種類以上の処方薬を持参するほか、X線や心電図といった医療機器を携行する看護師チームとの連携で、救急診療所と同等の処置・検査・処方を可能にします。

看護師で構成される「地域連携室」では、往診/オンライン診療時に医師が救急搬送や病院での追加検査・処置が必要と判断した場合、医療機関への受診調整を行います。救急隊や医療機関と連携し、当日の救急搬送や救急外来受診に関する手配を行うだけでなく、翌日以降の医療機関受診が必要な際にもサポートすることで、切れ目のない医療を支援します。

夜間や休日に急な体調不良が発生しても、誰もが負担なく医療にアクセスできるように、テクノロジーを活用したストレスフリーな医療体験を提供しています。問診の自動化、受付や支払いのデジタル化、医師の到着時間の可視化など、診療以外の工程もオンラインでスムーズに進められるように設計されたユニバーサルなUI/UXを実現しています。

12

401,416

※ 2023年実績

43%

2024年3月時点

2024.3.27

AI活用により救急往診時の移動経路最適化を実現

#テクノロジー

2024.2.29

夜間休日の救急往診事業の今後に関しまして

#コーポレート

2023.12.8

公式アプリで自動問診サービスを開始 ~オペレーターとの通話時間を6割短縮

#テクノロジー

この事業に関するご相談は随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

Recruit

ファストドクター株式会社

DX推進・営業・バックオフィス・事業推進・事業オペレーションなどビジネス/コーポレート部門の中途採用はこちら

ファストドクター株式会社

エンジニア・プロダクトデザイナー・プロダクトマネージャー・ AI新規事業などテック部門の中途採用はこちら

提携医療機関

ファストドクター提携医療機関での往診・オンライン診療医師採用について