2023.3.16

![[ファストドクター医師調査]電子処方箋を取り扱うためのHPKIカードの取得率は16%、全体の64%は必要性を認識しておらず、普及に課題](https://fastdoctor.jp/corporate/wp-content/uploads/2024/04/image-10.png)

日本最大級の医療プラットフォームを運営するファストドクター株式会社[本社:東京都港区、代表取締役:菊池 亮(医師)、水野敬志]は、同プラットフォームに登録し、アンケート調査への協力が得られた医師277名を対象に、2023年1月26日から全国で運用が開始された電子処方箋の取扱いに必要な「HPKIカード※の取得状況と普及方法の把握」を目的とした実態調査を実施しました。

※Healthcare Public Key Infrastructureの略。保健医療福祉分野で公的資格の確認機能を有する電子署名や電子認証を行う基盤を指す

2020年4月に特例的な解禁の後、2022年4月に恒久的な運用が始まったオンライン診療はコロナ禍の外出制限時や医療逼迫の軽減対策として活用されてきました。現在ではその活用の幅は拡大し、へき地における医療格差の縮小や、慢性疾患患者の通院削減など様々な可能性が見出されています。

2023年1月26日に運用が開始された電子処方箋は、これまで紙でしか扱えなかった処方箋から大きく進化し、個別に管理されてきた処方情報が他の医療機関も含めた処方履歴を基に重複投薬等をオンラインでチェックできる仕組みとして、2022年から「骨太の方針2022」として国が取り組む「医療DX」推進の一部として期待されています。一方で、医師がオンライン診療で「電子処方箋」を取り扱うためには「HPKIカード」が必要となりますが、その認知・理解が十分ではなく、普及に至らないという課題が生まれています。

このような状況を受け、「医療アクセスへの課題を解決する」というファストドクターの活動の一貫として、ファストドクターに登録している医師1,650名に対してHPKIカードの取得状況のアンケート調査を行い、277名の回答を得ました。

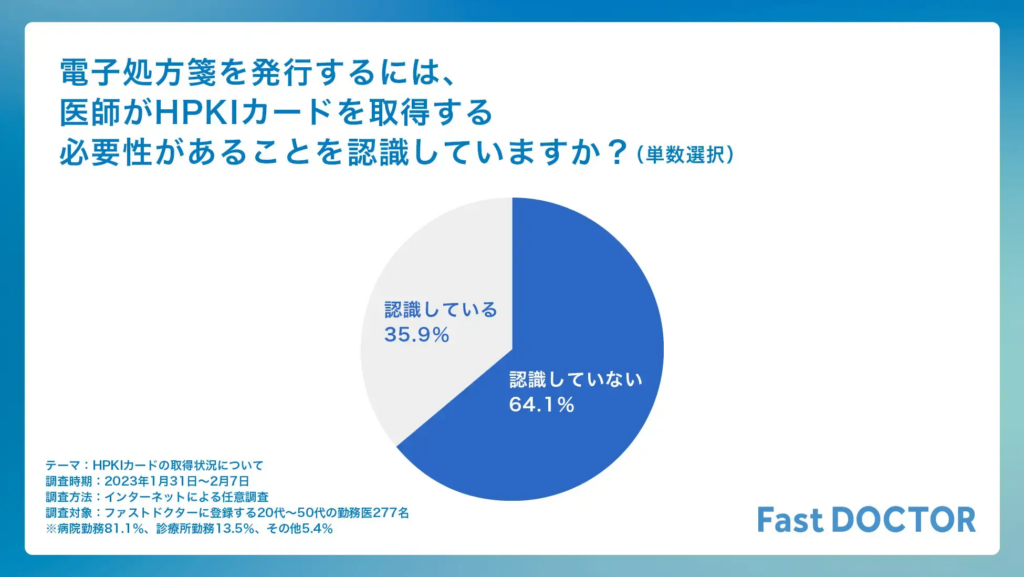

1. 277名中「電子処方箋の発行においてHPKIカードの取得必要性を認識」している医師は36%

2. そのうち、60%の医師が「取得予定はない」または「未定」と回答。その理由としては、「取得費用をかけるほどメリットを感じない」「よく理解していないので必要性を感じない」など

3. 取得意向がある医師のうち、「常勤先からの指示・推薦」は14.1%、「ファストドクターからの指示・推薦」は79.4%

テーマ:HPKIカードの取得状況について

調査時期:2023年1月31日~2月7日

調査方法:インターネットによる任意調査

調査対象:ファストドクターに登録する20代〜50代の勤務医276名

※病院勤務81.1%、診療所勤務13.5%、その他5.4%

電子処方箋の発行、閲覧のためにはHPKIカードによる「資格者確認」が必要となります。

この認識について尋ねたところ、「認識している(35.9%)」「認識していない(64.1%)」という結果でした。

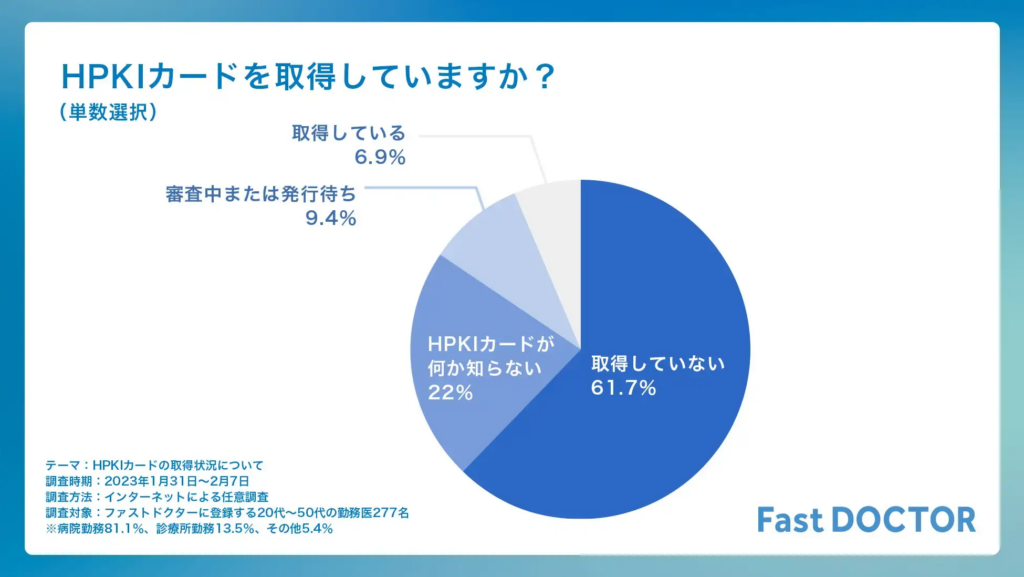

また、取得状況については「取得している(6.9%)」「現在、審査または発行待ち(9.4%)」である一方で、「取得していない(61.7%)」に次いで「HPKIカードが何かわからない(22%)」と、取得者と比較して非取得者が多く、HPKIカードの認知度に課題があることがわかりました。

本アンケート調査は、電子処方箋運用開始直後の実施にもかかわらず、半数以上の医師が電子処方箋の発行にHPKIカード取得について意識していない結果となりました。

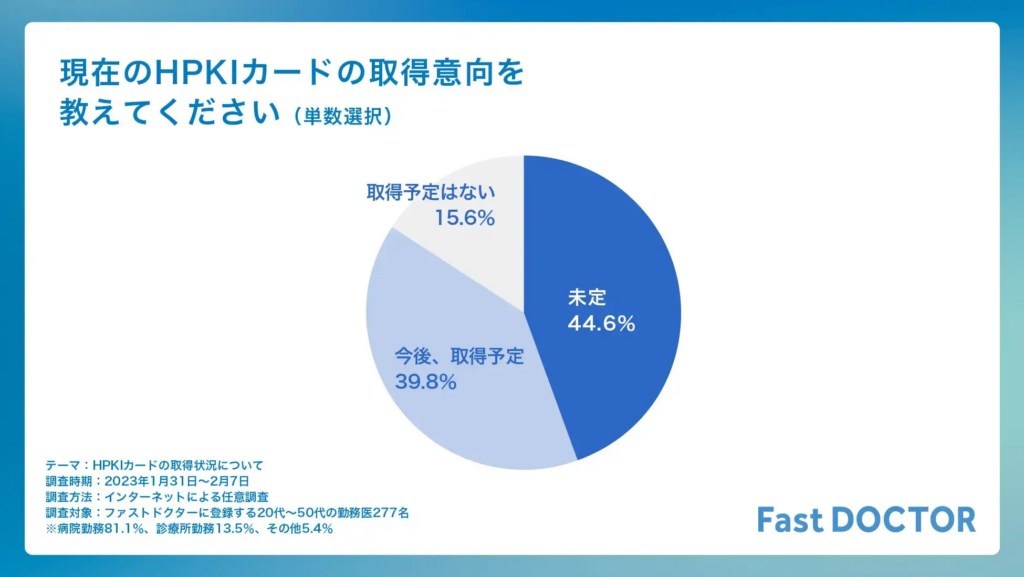

HPKIカードを取得していない医師を対象とした今後の取得意向については「今後、取得予定である(39.8%)」である一方、「未定(44.6%)」「取得予定はない(15.6%)」と取得意向が定まっていない傾向がみられました。

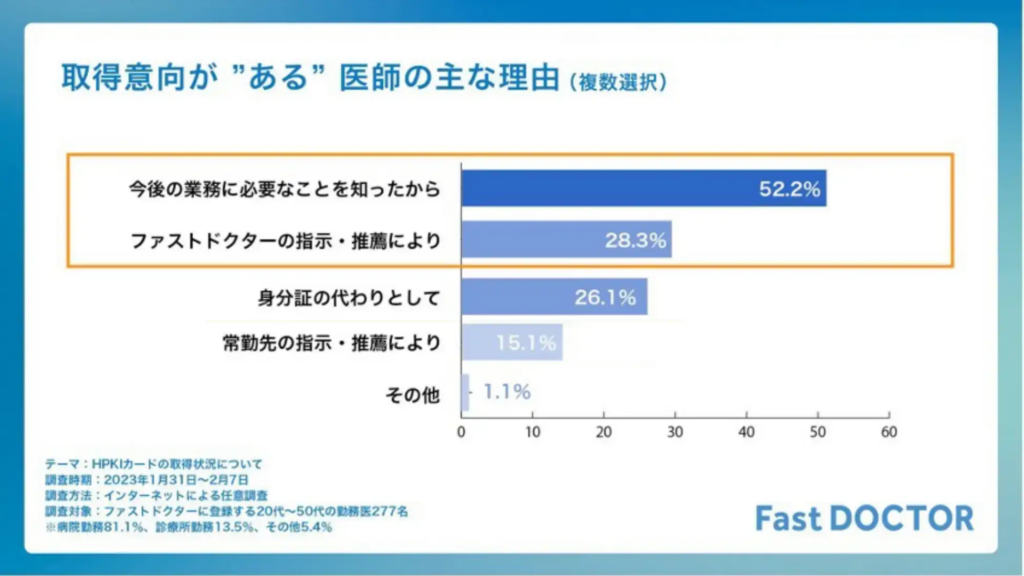

取得意向がある39.8%の医師のうち、主な理由は下記の通りでした(複数選択)。

1位「今後の業務に必要な事を知ったから(52.2%)」

2位「ファストドクターの指示・推薦により(28.3%)」

3位「身分証の代わりとして(26.1%)」

4位「常勤先からの指示・推薦により(15.1%)」

HPKIカードの認知拡大や業務への必要性の理解深耕によって、取得意向が高まることがうかがえました。

【認知に関する意見】

・HPKIカードという言葉を初めて聞いた(30代/500床以上の病院勤務)

・普及していないと思います(20代/500床以上の病院勤務)

・HPKIカード自体を知りませんでした。便利そうなので時間があるときに取得します(30代/200〜500床の病院勤務)

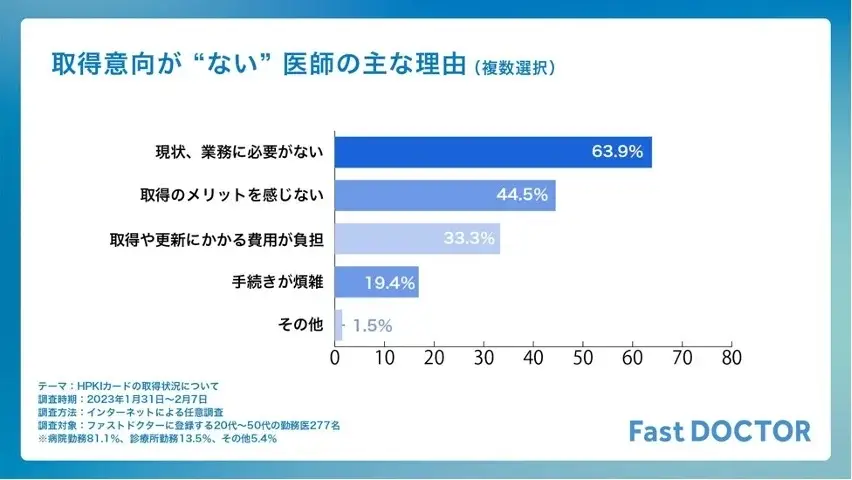

一方で、取得しない主な理由は下記の通りでした(複数選択)。

1位:「現状、業務に必要がない(63.9%)」

2位:「取得のメリットを感じていない(44.5%)」

3位:「取得や更新にかかる費用が負担(33.3%)」

4位:「手続きが面倒(19.4%)」

現状の業務に必要がなければ取得費用をかける程のメリットを感じられないため、取得意向が低下していることがわかりました。また、定性意見では「自己負担をかけても取得するメリットに乏しい」という声が多く挙げられました。

※ HPKIカードの発行には発行手数料が生じ、日本医師会の会員資格の有無により料金が異なります。

・日本医師会員の方は、初回および5年ごとの発行手数料はすべて無料

・日本医師会非会員の方は、初回および5年ごとの発行手数料は5,500円(税込)

【取得負担に関する意見】

・取得に費用がかかる事が理解できない。無料もしくは医療機関負担で取得してほしい(30代/500床以上の病院勤務)

・職場からの補助があれば取得を検討する(30代/診療所勤務)

・住民票は自費負担、医師会入会も自費負担で勤務医には負担大でメリットに乏しい(50代/病院勤務)

・ファストドクター経由で取得可能ならば取得してみたい(30代/200床以上の病院勤務)

・勤務先が負担してくれるなら取得するが、自費で取得するメリットを感じない(30代/500以上の病院勤務)

本調査では、HPKIカードの認知や必要性がまだ浸透しておらず、電子処方箋の普及に課題が見えた結果となりました。医療DXにおいて、オンライン診療と電子処方箋の普及は不可欠です。HPKIカードの発行には発行手数料が生じ、日本医師会の会員資格の有無により料金が異なります。そこでファストドクターでは、2023年3月からファストドクターの登録医師1,650名に対し、HPKIカードの取得費用の補助を行うことといたしました。

【補助概要】

補助対象:ファストドクターに登録している医師

補助内容:取得費用のうち、5,000円を支給

ファストドクターでは、2022年から全国に先駆けて医療機器を所持した訪問看護とオンライン診療を組み合わせたD to P with N型のオンライン診療、メンタルヘルス領域のオンライン診療を行っており、今後ともオンライン診療、そして医療DXの推進に取り組んでまいります。

全国に対応する日本最大級のプライマリ・ケア医療プラットフォーム「ファストドクター」を運営するヘルステック企業。3,500名以上の医師が参加するこのプラットフォームは患者のほか、医療・介護施設、自治体、公的研究機関、製薬や保険業界など、医療業界の多岐にわたるステークホルダーの皆さまにご利用いただくことで、地域医療を強化する新たな医療インフラの構築を実現します。

所在地:〒150-6032 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3

設立:2016年8月

代表者:菊池 亮(医師)・水野 敬志

WEBサイト:https://www.fastdoctor.co.jp/corporate

ファストドクター株式会社

広報 田島 めぐみ

E-mail:[email protected]

Tel:090-7843-9782

該当する記事が見つかりませんでした