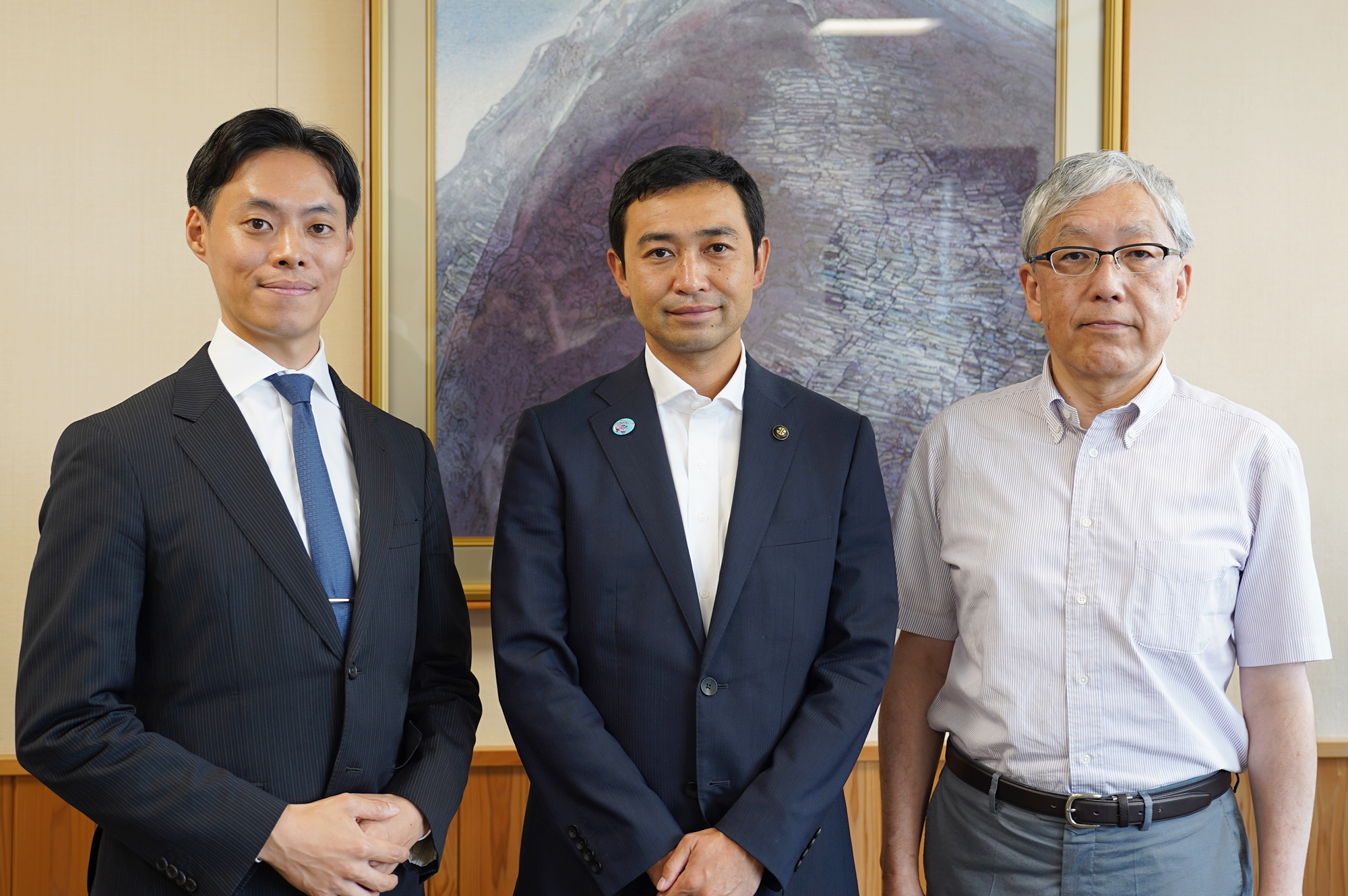

秩父市長・ちちぶ医療協議会会長 清野 和彦氏、秩父郡市医師会会長 井上 靖氏 、ファストドクター代表医師 菊池亮

【特別鼎談】中山間地域の医療をどう守るか – 埼玉・秩父医療圏の「夜間オンライン診療全域導入」の経緯と展望

埼玉県の秩父医療圏では夜間(午後7時〜翌日午前8時)の救急医療体制を補完するため、住民向けオンライン診療を2025年7月1日より導入しました。行政、郡市医師会、民間企業が一体となって取り組むことで、全国でも前例の少ない医療圏全域でのオンライン診療体制の構築が実現。同体制の構築の背景や、医師の偏在・不足をはじめとした秩父医療圏における2040年に向けた医療課題などについて、市・医師会・事業者、それぞれの長が、導入の背景と今後の地域医療の姿を語ります。

取材日:2025年8月下旬 司会・執筆:医療ジャーナリスト 千田 敏之

秩父市長・ちちぶ医療協議会会長 清野 和彦 氏(写真中央)

秩父郡市医師会会長 井上 靖 氏(写真右)

ファストドクター代表取締役・医師 菊池 亮

#1 夜間救急の逼迫とオンライン診療導入の背景

── 最初に、夜間の医療体制についてファストドクターと連携して、オンライン診療を秩父医療圏全域で導入することになった背景についてお聞かせください。

清野市長 一つには、ここ秩父医療圏における二次救急の医療体制の変化が挙げられます。2024年度まで、夜間の二次救急は3病院による輪番制で担ってきました。しかし、そのうち1病院で夜間の救急対応ができなくなり、2025年度からは2病院による対応になりました。そのため、輪番制の当番病院の負担を少しでも軽減させることに加えて、かねてより輪番病院では「夜間の小児科医師の確保が難しい」という事情もありました。

夜間に診療している医療機関は輪番病院以外になく、重症と軽症の患者さんが重なると、どうしても重症者の診療が優先され、軽症の方は待ち時間が長くなってしまいます。そうした理由もあり、今回、午後7時から翌朝午前8時の夜間・早朝に限って軽症の患者さんには、可能な限りオンライン診療を活用していただこうということになったのです。

もう一つの大きな理由は秩父医療圏の広さです。秩父医療圏は、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町の1市4町で構成され、埼玉県全体の約4分の1の面積を占めています。輪番制の当番病院から非常に遠いところに住んでおられる方々もいます。そういった住民の方々に対して、夜間に具合が悪くなったときなどに、「救急車を呼ぶ」「輪番病院を受診する」以外の選択肢を用意することで、安心感の醸成につなげたいと考えました。

加えて救急車の適正利用の推進という目的もあります。秩父医療圏においても、救急車の搬送件数の増加や軽症者が多く利用している実態があります。行政としては、救急車という限られた医療リソースを住民の方々に適正に使っていただきたいと考えており、オンライン診療にはそうした面での効果も期待しています。

── 井上会長は秩父医療圏での夜間のオンライン診療導入の意義をどうお考えですか。

井上会長 市長もおっしゃったように、二次救急体制をどう守っていくかがこの地域の医療提供体制の大きな課題の一つです。一次救急相当の患者さんが二次救急の病院に流れていく状況を少しでも改善するにはどうしたらいいか、言い換えれば「救急病院のコンビニ受診をどう減らすか」「救急車のタクシー利用をどう減らすか」ということです。特に医療体制が手薄になる夜間・早朝にどうするかを考えたとき、行政の方で夜間のオンライン診療導入が一つの解決策として浮かび上がったのは理解できるところです。

山間部が多く道が険しい秩父医療圏には海はありませんが、能登半島に似ていると私は考えています。昨年1月の震災時、能登半島の先端地域の道路が寸断され孤立化しましたよね。もし秩父であのような大きな災害が起きれば、似た状況になりかねません。そうした点からも、全国に先駆ける形での医療圏全域での夜間のオンライン診療体制が構築されたのは意義があることだと言えるでしょう。

もともと秩父の人々は古い慣習を受け継いでいくことを大切にする一方、新しいことの導入にも積極的です。秩父の医師も同じで、例えば、休日診療所や二次救急輪番制も、全国でも非常に早い時期に始めています。その意味で、医療圏全域での夜間のオンライン診療体制の構築も秩父人の先進性の表れと言えるかもしれません。

── 清野市長、秩父市だけではなく、秩父医療圏全体での導入となった理由についてご説明いただけますか。

清野市長 もとより秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町の1市4町は生活圏、経済圏、文化圏が一致しており、水道、ごみ処理など様々な面で広域行政を推進してきました。地方圏から三大都市圏への人口流出を食い止め、地方で安心して暮らせる地域を作ろうという「定住自立圏構想」という総務省の政策があるのですが、秩父地域でも各市町で協定を結び、「ちちぶ定住自立圏」として、産業振興や公共交通整備などに取り組んでいます。

医療もその構想の一環で、圏内の医療体制を協議するちちぶ医療協議会が中心となって、将来の医療提供体制について協議を重ねてきました。そうした流れの中で今回、医療提供体制を補完する機能としてファストドクターのオンライン診療に着目し、同協議会との連携という形でスタートすることとなったのです。

── オンライン診療は距離や時間の制約を受けないアクセス性がある一方で、対面診療と比べて診療の質や安全性に関して慎重な意見も聞かれます。その点について井上会長はどうお考えですか。

井上会長 オンライン診療は、新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの時期に患者ニーズの高まりもあって2020年に運用ルールが緩和され、全国で広く普及・定着してきたという経緯から、私個人としては安全性については基本的に大きな不安はありません。

しかし診療科や疾患によっては向き・不向きがありますし、医師の中にはオンライン診療の質や安全性などに懸念を抱かれている方もおられます。その辺りはちゃんと考慮しながら慎重に進めていく必要があると考えています。

── 菊池先生、事業者としてオンライン診療の現状をどう捉えていますか。

菊池 日本においてオンライン診療は、1997年に「遠隔診療」として厚生省(現厚生労働省)が離島や僻地を対象に認可したのが始まりです。その後、2018年の診療報酬改定でオンライン診療が医療保険の対象となり、このとき厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」、いわゆるガイドラインもできました。この時までは再診の患者さんを対象としたものでしたが、2020年に新型コロナウイルス感染症拡大を背景に初診からのオンライン診療が「時限的・特例的」措置として解禁された後、2022年に「初診対面の原則」が大幅に緩和された結果、初診でのオンライン診療が恒久化されて今に至っています。

つまり、初診でのオンライン診療が一般化する状況になってまだ5年足らず、さらには活用の幅が広がってからは3年程度なのです。診療の質や安全性、どういった疾患に適しているのかについては、まだ様々なデータを蓄積している段階だと言えます。当社としてもどういった医療提供のスキームが安全かつ適切であるか等について、日々研究・検討を重ねているところです。

#2 オンライン診療のスキームとこれまでの実績

── 秩父医療圏に導入された夜間のオンライン診療のスキームを菊池先生から簡単にお願いします。

菊池 当社は都市部の医療リソースをプラットフォームに集約し、提携医療機関を通じて必要とされる医療体制を柔軟に構築できることが特徴です。今回、提供した「自治体専用オンライン診療」サービスは、医師の偏在・不足といった課題を抱える自治体や公的医療機関を対象にオンライン診療で24時間対応が可能な医療体制を提供するサービスで、秩父医療圏においても、このスキームを地域に合わせた形でアレンジして導入しました。

圏内の住民の方は、各市町のウェブサイトから専用ページにアクセスし、保険証登録など必要な手続きを経て、約15分を目安に提携医療機関(都内)によるオンライン診療を受けられます。処方薬は診療後に近隣の薬局で受け取れるほか、翌日以降の宅配にも対応しています。また、診療した医師が早急な検査や対面での診療が必要と判断した場合は、地域連携チームが医療圏内の病院への受け入れを調整します。

── 今回、導入に当たって特に配慮されたポイントはありますか。

菊池 今回に限った話ではないのですが、大きく3点あります。 1つ目は使い勝手です。若い方もいれば、ご高齢の方、あるいは障害を抱える方もおられる中で、ユニバーサルに使っていただけるよう工夫されています。マイナ保険証だけでなく、資格確認証にも対応し、電話でのサポートもするなど、デジタルに不慣れな方であってもスムーズに使えるような設計です。

次にセキュリティです。医療は特に情報管理の厳格性が求められますが、当社では厚生労働省などが策定する医療情報の取り扱いに関する指針(3省2ガイドライン)に基づき、かつ国際規格に準拠した管理体制を取っています。

3つ目が医療の質改善に向けての取り組みです。オンライン診療において起こったアクシデント、インシデントに加えて、利用者の満足度についても提携医療機関と連携して収集、分析できるようにしています。それらのデータを基にPDCAサイクルを回して医療の質改善につなげていきたいと考えています。

── インタビューを実施している2025年8月末現在、開始から約1ヶ月経過していますが、これまでの実績や住民からの評判について教えてください。

清野市長 まだ開始して間もないため数は多くはありませんが、7月の動向を見ると利用者は小児の患者さんが中心となっており、ニーズの高さがうかがえます。

住民の方々からの評判については、まだそれほど実績がないので軽々には言えませんが、SNSなどでは「オンライン診療が使えて良かった」という声も挙がっているようです。実は、冷蔵庫などに貼れるように「ちちぶ地域専用 オンライン診療」というタイトルの名刺サイズのマグネットシート(写真)を用意して、住民の方々に配布しました。QRコードが印刷されており、スマートフォンなどですぐに専用サイトにアクセスできるようになっていて、「困った時にはこういう選択肢もある」という安心感を住民の方々に提供できているのではないかと考えています。

── これまでの実績について井上会長はどう見ておられますか。

井上会長 患者さんとしては小児が多く、また受診時間帯は午後10時くらいまでに多く受診されています。私の経験からも、夜間の時間外受診では医療機関が閉まった午後6時、7時くらいから数時間の間に受診が多いという印象です。 新型コロナウイルス感染症も再び増えており、冬に向けてはインフルエンザも出てくることから、夜間のオンライン診療が順調に定着していくかどうかはこれからの運用次第だと思います。

── 確かに、風邪や新型コロナウイルス感染症、インフルエンザが増えてくる冬こそがオンライン診療の実力が試される時だと言えそうです。菊池先生、オンライン診療における感染症診療の今後の方向性についてお願いします。

菊池 二次感染予防という面でも、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザといった感染症はオンライン診療に向いた疾患領域だと言えるでしょう。インフラ上の課題はありますが、将来的には感染症の迅速検査キットを速やかにデリバリーする仕組みなども整備すれば、オンライン診療はもっと役立つのではないかと思います。

── なるほど。オンライン診療の効率化に向けた可能性が見えてきますね。一方で、実際の運用面では改善が望まれる点もあるかと思います。井上会長、そのあたりについてはいかがでしょうか。

井上会長 救急医療は診療をしたその場だけで終わるものではありません。一晩過ぎた後の翌日の診療も重要です。ですから、夜間にオンライン診療を受けた患者さんが翌日、地域の医療機関を受診する際に、紹介状などを使ってきちんと情報連携していただくことを願っています。

実際問題として、かかりつけの患者さんが夜、二次救急病院にかかり、翌朝私のクリニックを受診したら、私の方から病院に電話したり、あるいは病院の担当医から電話がかかってきて患者さんの状態について情報交換をします。ファストドクター経由でオンライン診療を受けた患者さんについても、疾患名や患者さんの状態、処方した薬などについて、次に受診する医療機関と情報共有ができる仕組みを整えていただくと助かります。

菊池 重要なご指摘、ありがとうございます。患者さんの医療情報の共有については、適宜改善していきたいと思います。当社としましても、地域の先生方と ”顔の見える関係” を作っていくことはオンライン診療の質を高めていくうえでも大切だと考えております。ご指摘いただいた医療情報の共有だけではなく、今後は医師会の先生方と定期的な情報交換の場を設けるなどして、オンライン診療の質向上についてご助言をいただく機会を作っていきたいと考えています。

#3 医療DXで医療基盤をどう再設計するか

── 次に、オンライン診療以外の医療分野での今後についても伺いたいと思います。清野市長、秩父医療圏で今後、どんな取り組みを計画されているでしょうか。

清野市長 国も医療DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進を掲げる中、秩父医療圏でもDXを進めていく考えです。一つには電子カルテの共通化です。現在は医療機関ごとに異なるシステムを導入している状況ですので、今後の医療機関間での医療情報の共有・活用を考えると、同じシステムに統一するか、データ形式や内容を統一して標準化を進めるかなどについて検討していく必要があると考えています。

それと関連して検討中なのが「地域医療連携推進法人」です。地域医療連携推進法人は地域の複数の医療機関や介護機関が連携して、機能分担・業務連携を推進することを目的とした国の制度です。全国的に見ますと、この制度を活用して連携を推し進め、電子カルテのシステムも共通化している地域があります。秩父地域でも、将来的に地域の医療機関が参加する連携推進法人を設立して、医療・介護の連携強化や電子カルテ共通化などに取り組みたいと考えています。

井上会長 私も地域医療連携推進法人はこの地域に向いた制度だと思っています。期待する一つは医療機関の機能分担です。秩父には病床機能や診療科が重複するなど、機能が似通った病院があります。そこを整理し直し、役割分担を進めていくうえで、この制度が役立つと考えます。

もう一つは医療人材の共有です。医師、看護師をはじめとする医療人材が一つの医療機関だけに所属し、そこだけで働くのではなく、地域医療連携推進法人の中で共有したり、派遣したりする仕組みを作ることで、医療資源の有効活用ができるのではないかと思います。

地域内の連携は今まで以上に必要になってきますので、医師会内でも勉強会を開いて制度の活用について検討していますし、県内の他の地域でも地域医療連携推進法人の設立に向けて準備している病院があると聞いています。

清野市長 井上会長がご指摘された診療科の重複ですが、地域の医療資源が現状、どうなっているかについては改めて調査する必要性があるでしょう。具体的にどの診療科がどれくらい足りないか、何科の医師が何人足りないかといった情報を取りまとめ、関係者間で共有する必要があると考えています。

── 今、医療DXの話も出ましたが、地域でそうした取り組みを行っていく場合、ファストドクターとしてはどんな関与の仕方が考えられますか。

菊池 医療DXのご支援については、当社が開発するAI(人工知能)を活用した診療業務の生産性向上の部分でお力添えできることが多々あると思います。具体的には、医療事務における診療報酬の算定点検業務などは、AIを活用することで従来の業務の約40%を自動化することに成功していて、人材不足を補えるはずです。一方で、医師の負担軽減のために診療を補助するAI活用は、海外では事例が溜まってきているものの国内での実装は非常に難易度が高いですね。医師法など法律面での整備も必要ですので、そちらの動きも見据えながら取り組んでいけたらと考えています。

#4 中山間地域でのオンライン診療活用例として全国に発信

── 国の制度である「新たな地域医療構想」では、在宅医療や外来医療の体制強化のためオンライン診療の積極的な活用が重視されていますが、多くの地域でまだ絶対的な「成功例」と言われるケースは誕生していません。今回の秩父医療圏での挑戦を一つの「成功例」として対外的に発信していくことは考えておられますか。

清野市長 全国的に医師が不足し、偏在している現在、オンライン診療は多くの可能性を秘めていると考えています。特に秩父のような中山間地域では、医療機関までの距離が遠い住民が少なくありません。われわれとしては、そうした地域でのオンライン診療の活用例として実績を積み重ねて、一定の成果が出たら全国にも発信していきたいと考えています。

井上会長 「新たな地域医療構想」において、今後各地域で医療提供体制を考えていくときに、行政が主導しながら地域ぐるみで夜間救急など一部の診療にオンライン診療を導入するというのは妥当なことだと思います。あくまでも、足りない部分を補うという意味で。ただその際、漫然とオンライン診療を続けるのではなく、行政と医師会、事業者がいっしょになってその結果を検証し、不十分な点は改善して、よりよい仕組みにしていくという姿勢は不可欠だと思います。

菊池 ありがとうございます。我々も現場や地域の方々からの意見をいただきながらサービス改善や質の向上に積極的に取り組んでいきたいと考えております。また、そうした成果を対外的に発信されるということに関しても、ぜひ協力させていただきたいと思います。

── 今、話題にも出た「新たな地域医療構想」の目標年は2040年です。2040年に向けての秩父医療圏におけるその他の課題があればお願いします。

清野市長 秩父市としての最大の課題としては、この地域の中核的な役割を担う病院でもある秩父市立病院の建て替えがあります。これまで検討を進め、今年3月には基本構想が決定、本年度から基本計画の策定に着手しています。現行の病院の理念「安心・安全・満足を地域住民の皆さんに」を引き続き基本理念として、総合診療科を含む内科、外科、小児科など9診療科で、総合診療科は状況に応じて機能を強化しつつ、産科・婦人科等も将来的に開設する検討も行っていく考えです。先ほどもお話した地域医療連携推進法人の設立も並行して検討を行うことで、医療・介護連携を推し進め、地域包括ケアシステムの構築を目指す考えです。

井上会長 秩父市立病院の建て替えは、秩父医療圏の医療提供体制の今後を左右する大きなポイントだと私も考えています。秩父市立病院は二次救急の病院で、圏内には三次救急の病院がないわけですが、近年は交通の便が非常に良くなり、秩父市から約1時間で行ける三次救急の病院が4病院もあります。このことは、実は非常に恵まれたことではないかと私は思っています。

新しい市立病院はそのような三次救急病院との医療連携などによって、様々な医療ニーズに対応できるような魅力的な病院になってほしいと思います。患者さんだけでなく、勤める医師や看護師、その他のコメディカルにとっても魅力的な病院になれば、医療人材もどんどん集まってくるのではないでしょうか。将来、そんな新病院ができることを願っています。

清野市長 「三次救急がない」というのは必ず住民の方も指摘されるポイントで、地域内で完結できないことをネガティブにとらえる方は確かに多いです。しかし、井上先生がおっしゃるようにポジティブにとらえることも重要ですね。私も全国市長会などに出席しますと、秩父よりもさらに僻地の首長の方が医療提供に関して悪戦苦闘している話をよく聞きます。そうしたポジティブな視点を持ちつつ、医師会の皆さまなど、多くのステークホルダーの方々のお力を借りながら、秩父医療圏の医療提供体制の充実に取り組んでいきたいと思います。

#5 医療の持続性を高めるための地域との関わり

── オンライン診療の活用や、救急車の適正利用など、地域において持続可能性のある医療提供体制を構築していくには、住民の皆さんの協力も必要になってくると思います。最後にそうした協力、理解を得るためにはどんな工夫や取り組みが必要とお考えですか。

清野市長 オンライン診療をはじめとする新しい試みについては、やはり必要性、有効性をわかりやすい形で住民の方々にきちんと説明していく必要があると思っています。今回のオンライン診療導入や、秩父地域の医療の現状などは、NHKをはじめ多くのメディアで取り上げられ、そうしたことも住民の理解の促進に役立ったと感じています。

冒頭で井上会長が、「救急病院のコンビニ受診をどう減らすか」「救急車のタクシー利用をどう減らすか」とおっしゃいましたが、そうした意識も昔に比べて住民の中に少しずつ芽生えてきたとも感じています。今後、そうした意識をさらに高めていくために行政に必要なのは、住民の方と医療に関する課題を共有して、一緒に考えていく姿勢だと思います。そうした場をどう設け、運営していったらいいのか、ファストドクターさんは全国各地での実績もあると思うので、そこでの経験や知見などを今後ご教示いただければと思います。

── 井上先生のお考えはいかがでしょう。

井上会長 先ほどの実績にもあったように、小児の受診が多いのはスマートフォンを使えるお母さんやお父さんがオンライン診療のサイトにアクセスして利用しているからです。まずそうしたケースを増やしていくことで、小児の軽症患者の二次救急病院受診や救急車利用が減る、それがひいては住民全体の意識の変化につながるという流れでいいのではないでしょうか。医療DXも今は過渡期ですから、「スマートフォンが使えない人は今までどおり二次救急病院を受診してもらう」でいいと私は思います。

── なかなか高齢者、特に70歳代以降の方々にスマートフォンを活用していただくのは難しいということですが、世の中で急速にDX化が進んでいる中、住民のデジタルデバイド対策については何か考えておられますか。

清野市長 秩父市でも、高齢者向けのスマホの教室や相談会を実施しています。コロナ禍では、スマートフォンのコード決済アプリの普及キャンペーンにも取り組んだことがあって、秩父は地方都市の割にスマートフォンの普及率は比較的高いと聞いています。

医療分野についてはまず、対面診療でかかりつけ医機能のしっかりとした基盤を確保したうえで、それを補完するオンライン診療の有用性などを啓発していくことが重要だと考えます。今は高齢者には敷居が少し高いかもしれませんが、使いやすいシステムの下、普及が進んでいけば、オンライン診療の活用も徐々に広い年代層に広がっていくのではないでしょうか。

── 菊池先生、現在のオンライン診療の受診者層と今後の展望について教えてください。

菊池 主な利用者は20〜30歳代ですね。まれに80歳代という方もおられますが、通常、60歳代くらいまででしょうか。 ご高齢の方々が、スマートフォンで保険証やオンライン決済の登録がどれくらいできたかを見てみますと、それぞれ8〜9割という数字でした。もちろん、オンライン診療を選択している層というバイアスはあると思いますが、使いやすいデザインを追求したサービスであれば、ご高齢でもそれなりに利用していただける、というのが我々の実感です。

オンライン診療の活用の場を広げるという観点では、救急搬送時のトリアージに役に立つのではないかと思います。コロナ禍に限っての試行だったのですが、北海道・旭川市で救急車の出動と当社のオンライン診療を同時に走らせて、救急車到着までにオンライン診療で診察と緊急度判定を行う、いわゆるトリアージの試みを行いました。その結果、軽症患者の搬送が4割以上減ったというデータが出ています。これはあくまでも1例ですが、秩父医療圏でも今後、行政、医師会の方々のご協力を得ながら様々な医療提供の可能性を探っていけたらと考えています。

── 本日はお忙しいなか、貴重なお話をありがとうございました。医療の持続可能性をめぐる多様な視点からの議論を伺いながら、地域とともに歩む医療の未来を感じました。

清野 和彦 氏

秩父市長・ちちぶ医療協議会会長

秩父市熊木町生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、森林保全や地域づくりに携わる。東日本大震災後は被災地支援に従事し、地域の再生と人とのつながりの大切さを学ぶ。

2014年に秩父市議会議員に初当選し、三期を経て2025年秩父市長に就任。

「人と自然が調和し、誰もが安心して暮らせるまちづくり」を掲げ、地域医療や環境政策の充実に取り組む。2児の父。

→ 秩父市ウェブサイト

→ ちちぶ医療協議会ウェブサイト

井上 靖 氏

秩父郡市医師会 会長

皮膚科専門医(日本皮膚科学会認定)

医学博士

昭和62年埼玉医科大学医学部卒業

平成8年埼玉医科大学皮膚科講師

平成11年井上皮膚科医院院長

平成28年秩父郡市医師会副会長

平成28年秩父看護専門学校校長

令和2年秩父郡市医師会会長

→ 秩父郡市医師会ウェブサイト

菊池 亮

ファストドクター株式会社 代表取締役・医師

2010年帝京大学医学部医学科卒業。帝京大学医学部附属病院、関連病院にて整形外科に従事後、2016年にファストドクター株式会社を創業し代表取締役に就任。日本整形外科学会専門医、日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医、一般社団法人日本在宅救急医学会評議員。