- ナレッジ

【学会発表】救急業務とオンライン診療の連携に向けた法的整理:日本遠隔医療学会 Spring Conference

- #オンライン診療

- #学会発表

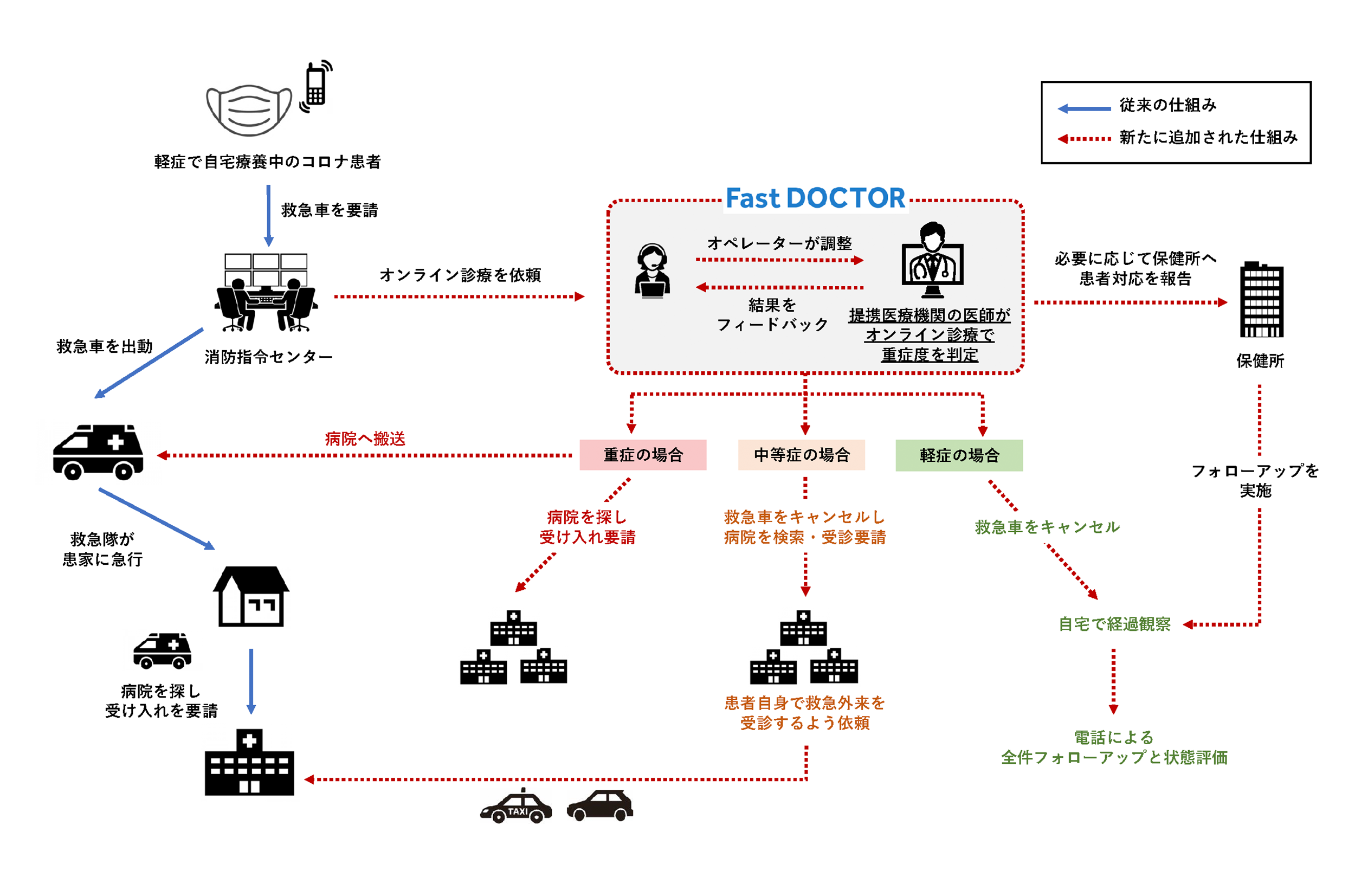

ナレッジ・レポート 【学会発表】救急業務とオンライン診療の連携に向けた法的整理:日本遠隔医療学会 Spring Conference #オンライン診療 当社執行役員・公共政策部長の福島 直央は2025年2月8日に開催された日本遠隔医療学会 Spring Conference 2025において、「救急業務とオンライン診療の連携に向けた法的整理」と題した発表を行いました。 本稿では、その学会発表の内容をもとに、救急搬送の現状と課題、オンライン診療の活用による解決策、そして平時での適用に向けた法的整理のポイントについて解説します。