【学会発表】精神科医不足地域におけるオンライン診療の潜在的役割 – 全国規模の分析と患者ニーズ考察:日本遠隔医療学会 Spring Conference

#オンライン診療

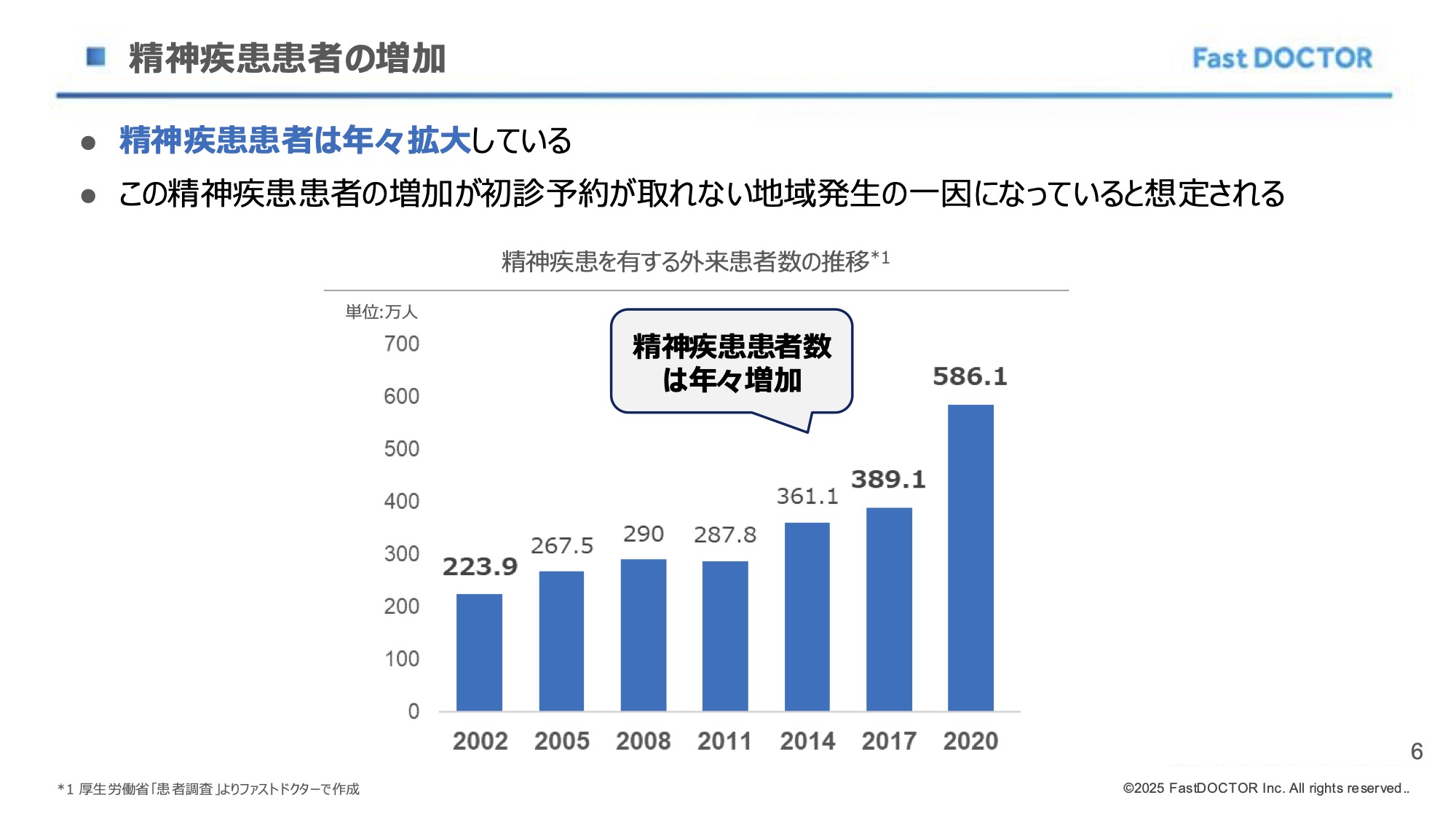

日本において精神疾患を抱える患者数は年々増加しており、その増加傾向は他の主要疾患と比較しても顕著です。一方で、精神科専門医の数は限られており、特に初診では数ヶ月の受診待機期間が生じ、患者が必要なときに適切な診療を受けられないという課題が続いています。こうした状況に対し、当社は、精神科オンライン診療の役割に着目し、全国規模で患者ニーズの調査・分析を実施しています。

当社オンライン事業本部副部長・メンタルヘルス統括部部長の長野 寛輝は2025年2月8日に開催された日本遠隔医療学会 Spring Conference 2025において、「精神科医不足地域におけるオンライン診療の潜在的役割:全国規模の分析と患者ニーズ考察」と題した発表を行いました。 本稿では、その学会発表の内容をもとに、精神科オンライン診療の意義、患者ニーズ、課題、そして今後の展望について解説します。

本稿のサマリ(論点)

- 精神科医の地域偏在が深刻化し、特に地方では診療を受ける機会が限られている。

- 精神科オンライン診療は、医療供給が不足する地域の受診機会を創出し、地域間の格差を是正する役割を果たす。

- 専門医が不在の場合には、一般内科医やプライマリ・ケア医による初期診療や適切なトリアージを通じた早期介入が、患者の重症化防止に寄与する。

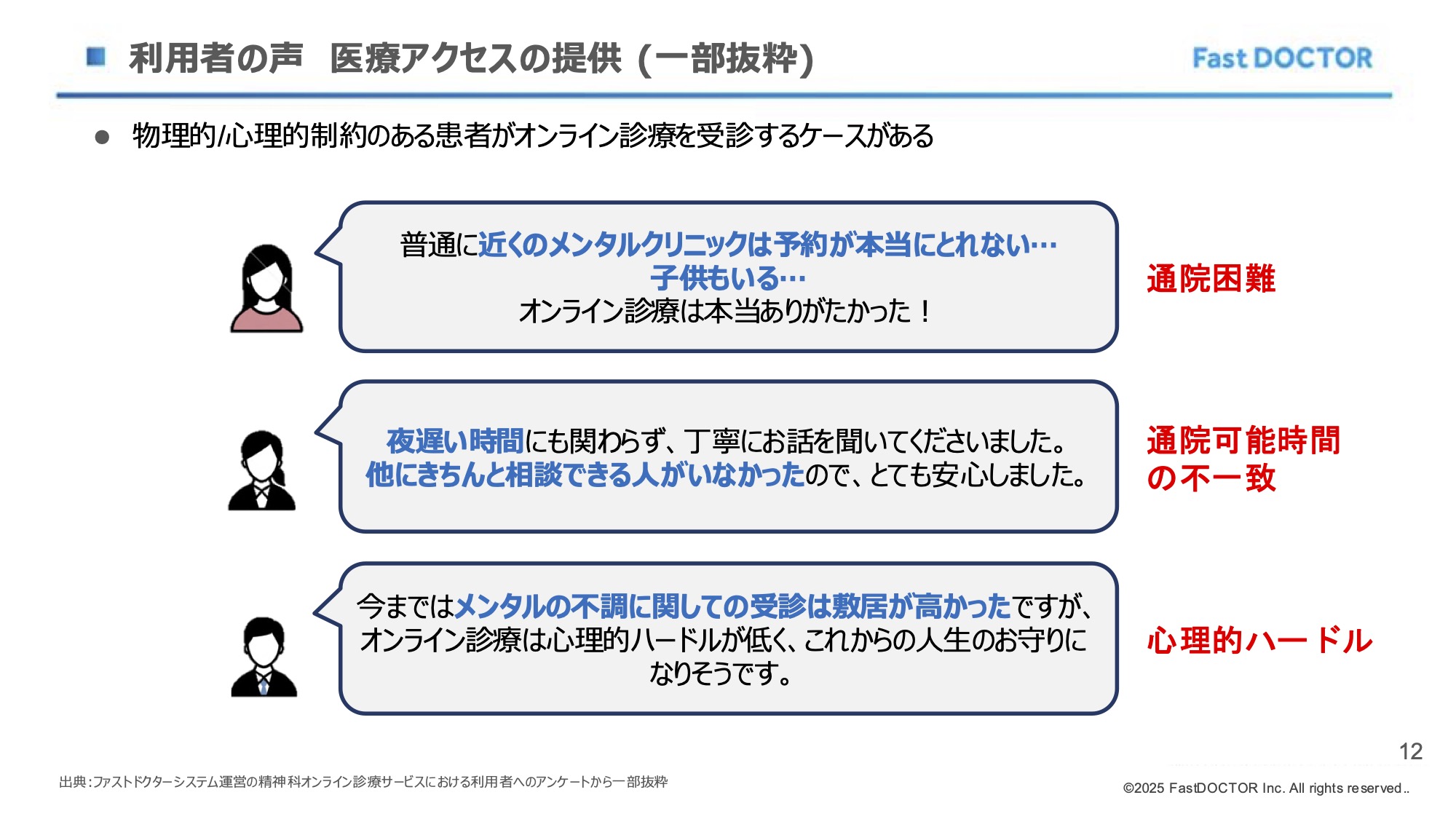

- 通院困難な患者に対して、オンライン診療が心理的・物理的ハードルを低減し、受診率向上に寄与する。

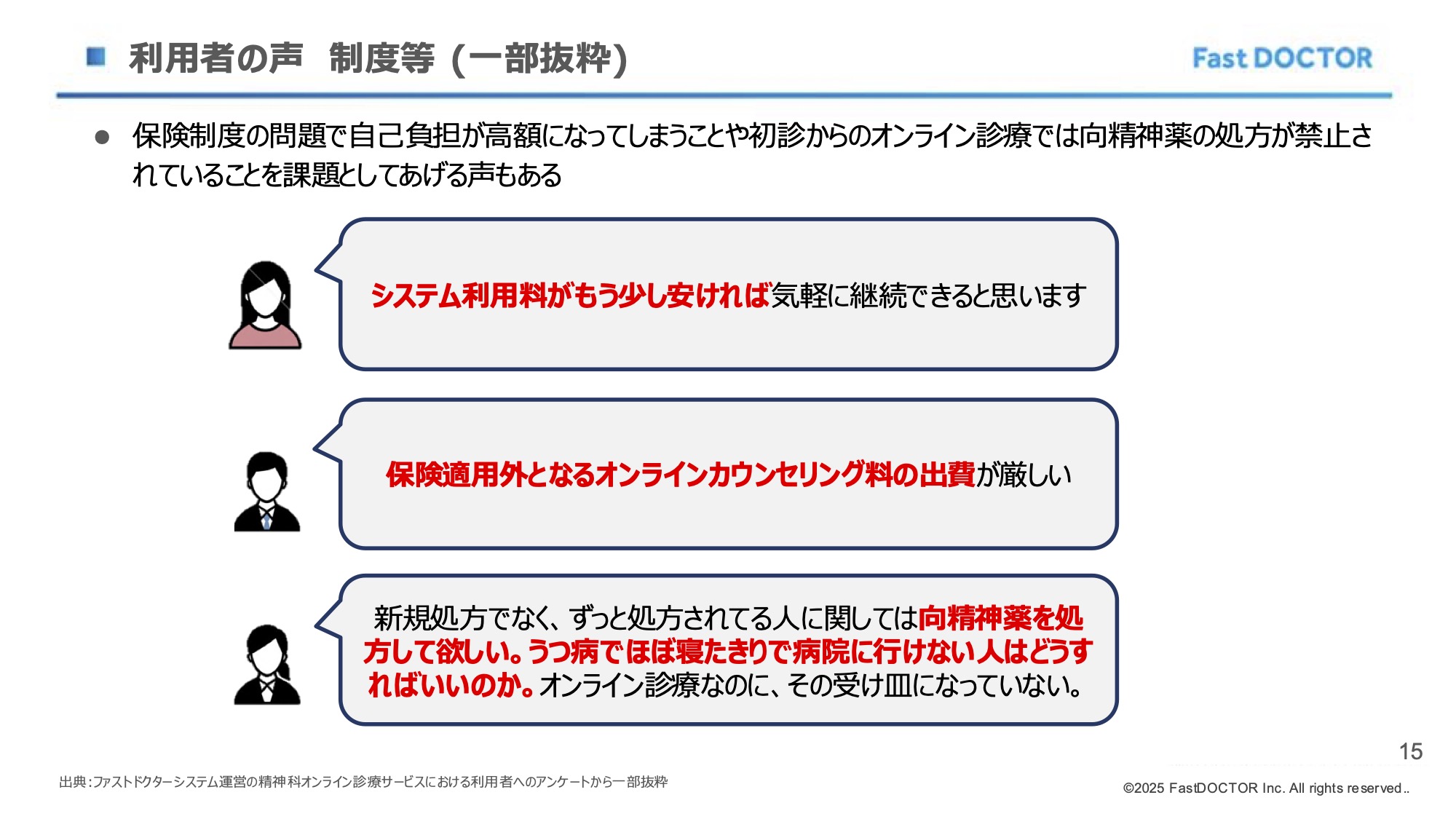

- 制度的な課題(向精神薬処方・診療報酬・保険非適用)が残るため、さらなる制度整備が求められる。

当社は、精神科オンライン診療の普及を通じて、精神疾患患者の適切なケアを推進し、医療アクセスの格差解消に貢献していきます。

1. 背景:精神科医不足とオンライン診療の必要性

精神科医の地域偏在と医療アクセスの課題

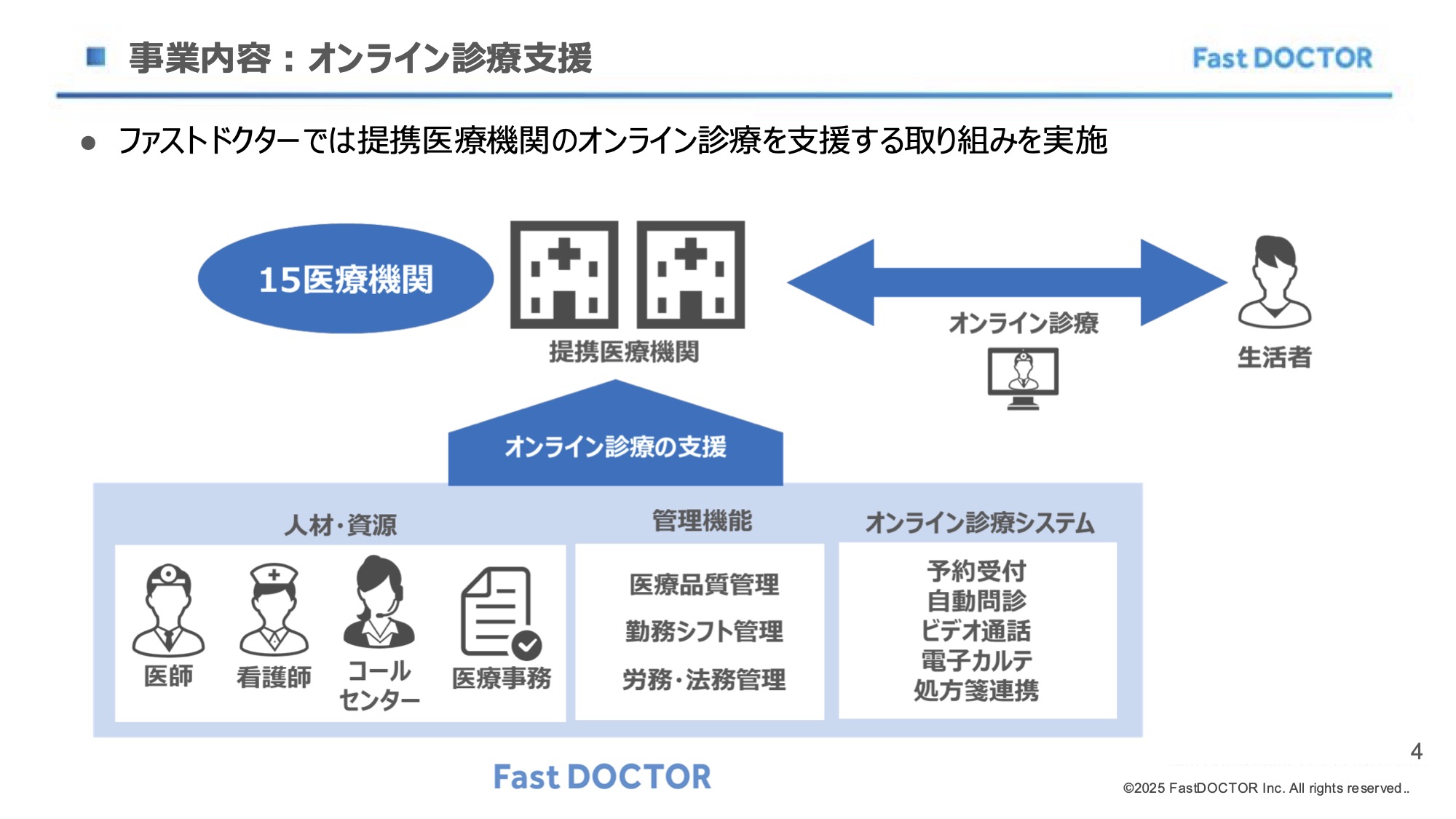

ファストドクターは提携医療機関と連携し、夜間や休日といった一次医療の空白時間の補完や、地方部を中心とした医療資源が不足する地域へのかかりつけ医機能の強化を目的に、多様な診療サービスを展開しています。オンライン診療では2020年に内科オンライン診療を開始し、精神疾患を抱える患者数の増加や地域格差の顕在化を受け、2023年に精神科オンライン診療を開始しました。

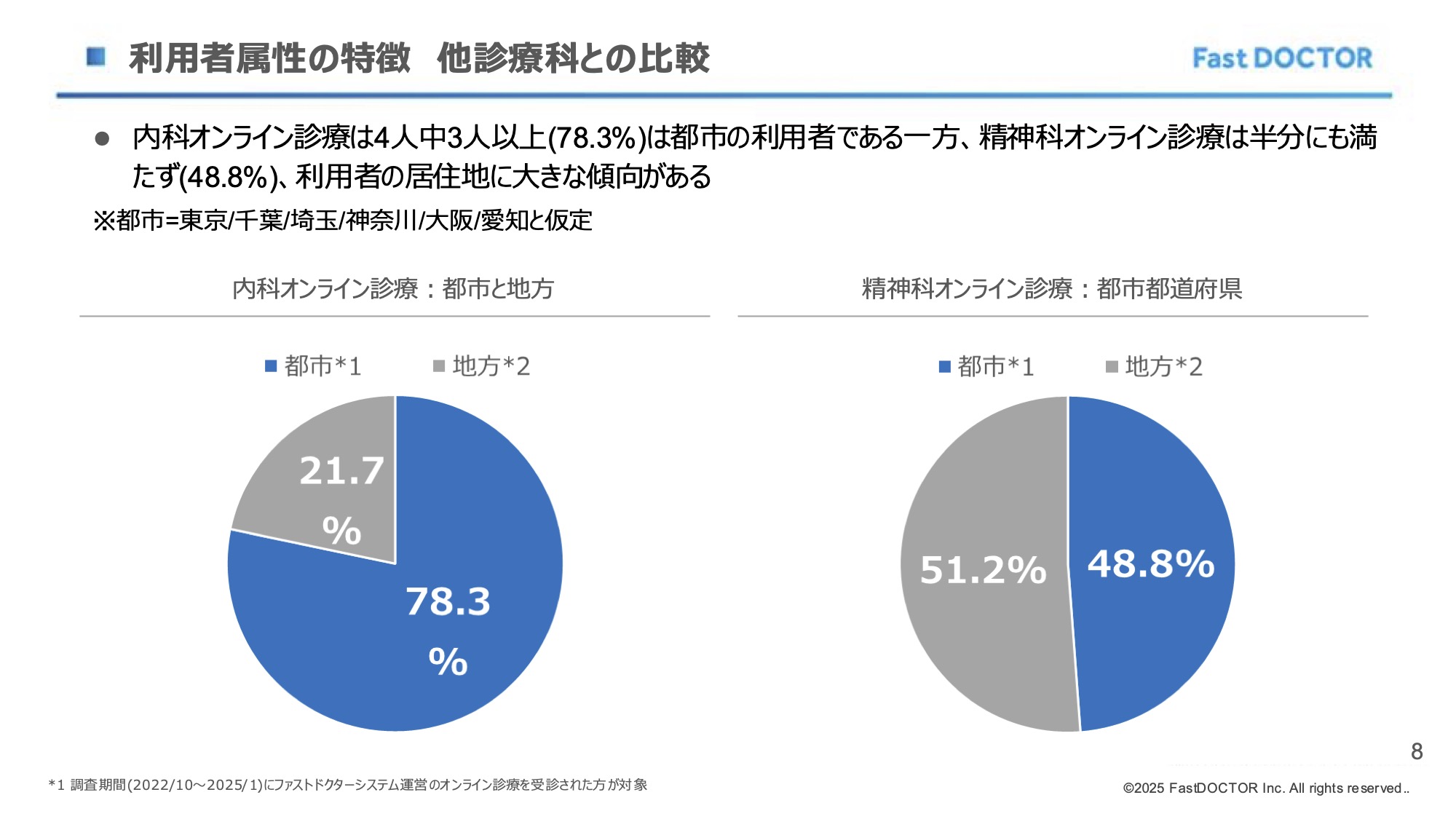

当社オンライン診療サービスの全体的な利用状況を見ると、内科オンライン診療の利用者の約78%は都市部在住者であるのに対し、精神科オンライン診療では都市部と地方部の利用割合がほぼ均等であることが確認できます。このことから、地方部と都市部では精神科オンライン診療の利用のされ方に違いがあるのではないかと考え、提携医療機関から提供されたデータをもとに精神科専門医が不足している地域との比較分析を実施しました。

2. 調査:精神科医不足地域におけるオンライン診療のニーズ

精神科医不足地域でのオンライン診療の利用傾向

精神疾患を抱える患者数は年々増加している一方で、精神科医の分布には大きな地域格差が存在します。特に精神科医数が少ない地域では、初診の受診待機期間が長期化し、適切な治療へのアクセスが制限される状況が続いています。

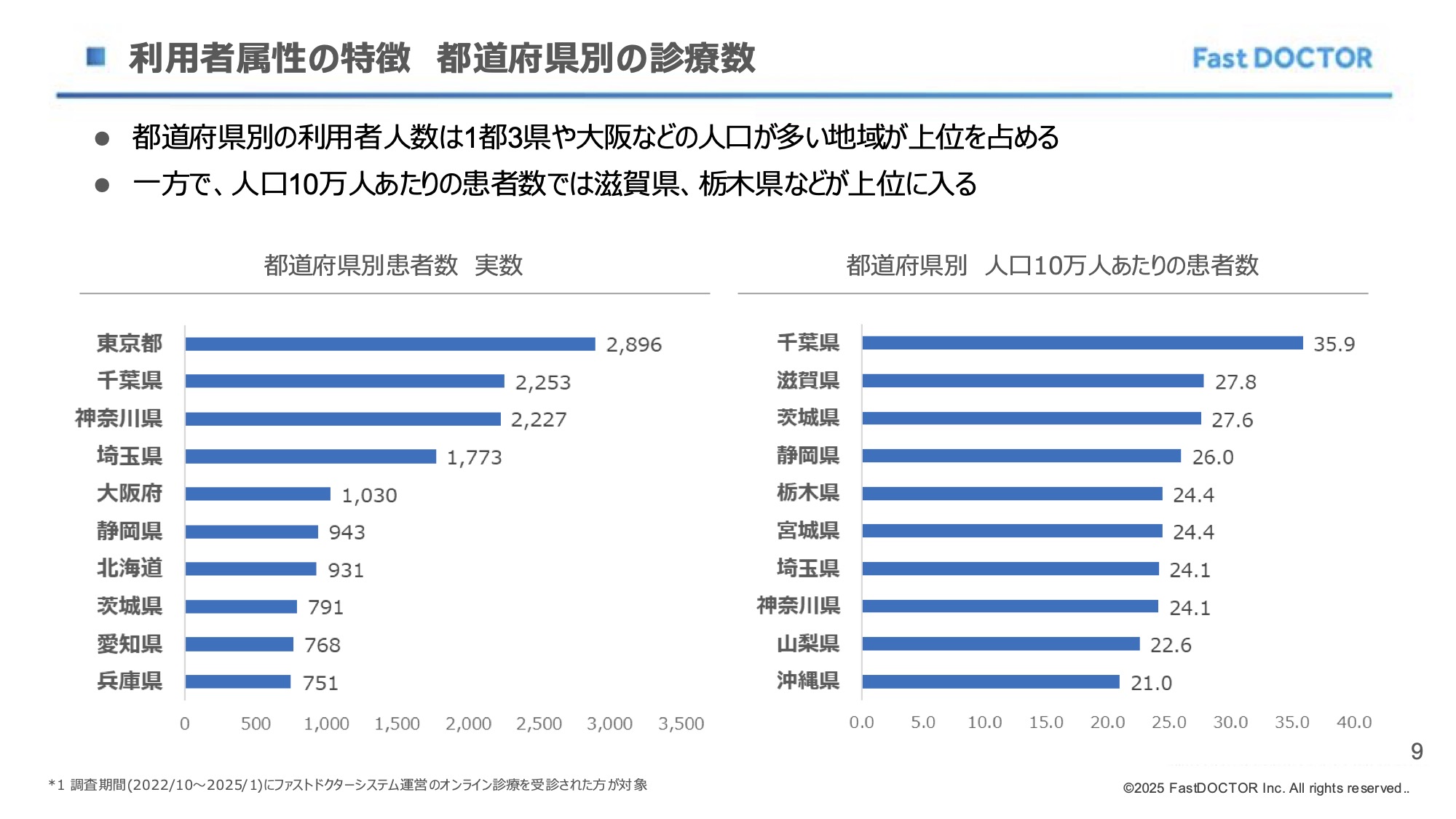

下の図(右)は、ファストドクターの精神科オンライン診療利用者数が人口10万人あたりで最も多い都道府県を示しています。一般的に、医療サービスが充実する都市部でオンライン診療の利用率が高いと思われがちですが、実際には東京都ではなく、千葉県や滋賀県、茨城県といった地域が上位に位置しています。これはオンライン診療が都市部ではなく、地方部、特に医療資源が不足する地域でより重要な役割を果たしているという可能性を示唆しています。

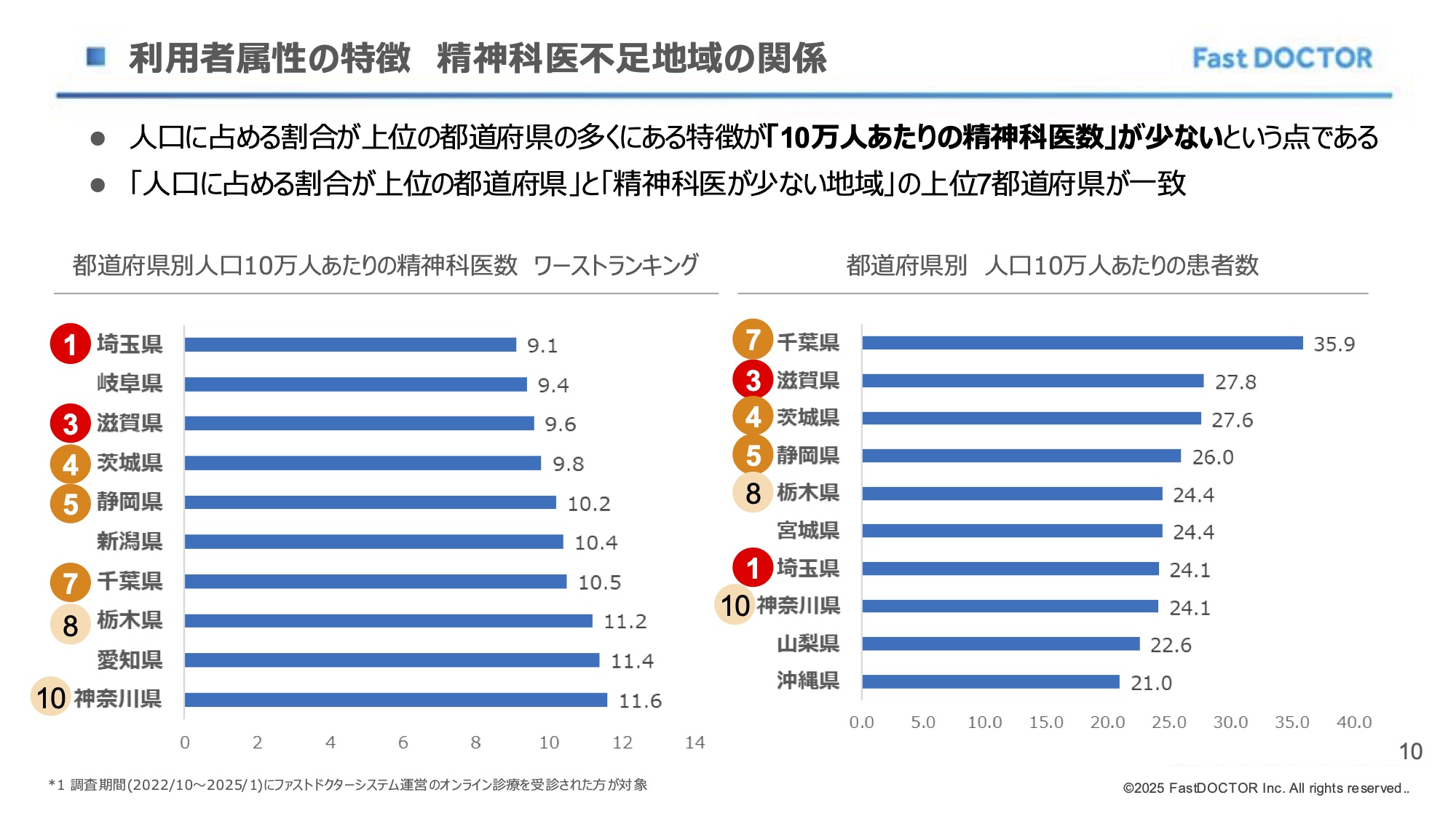

次に、精神科オンライン診療の利用者が多い都道府県と、精神科医が不足している都道府県を比較すると、7県が一致しています。このことから、「精神科医が不足している地域ほど、オンライン診療の需要が高い傾向にある」ことが分かります。

オンライン診療を利用する理由:通院困難・予約の取りづらさ

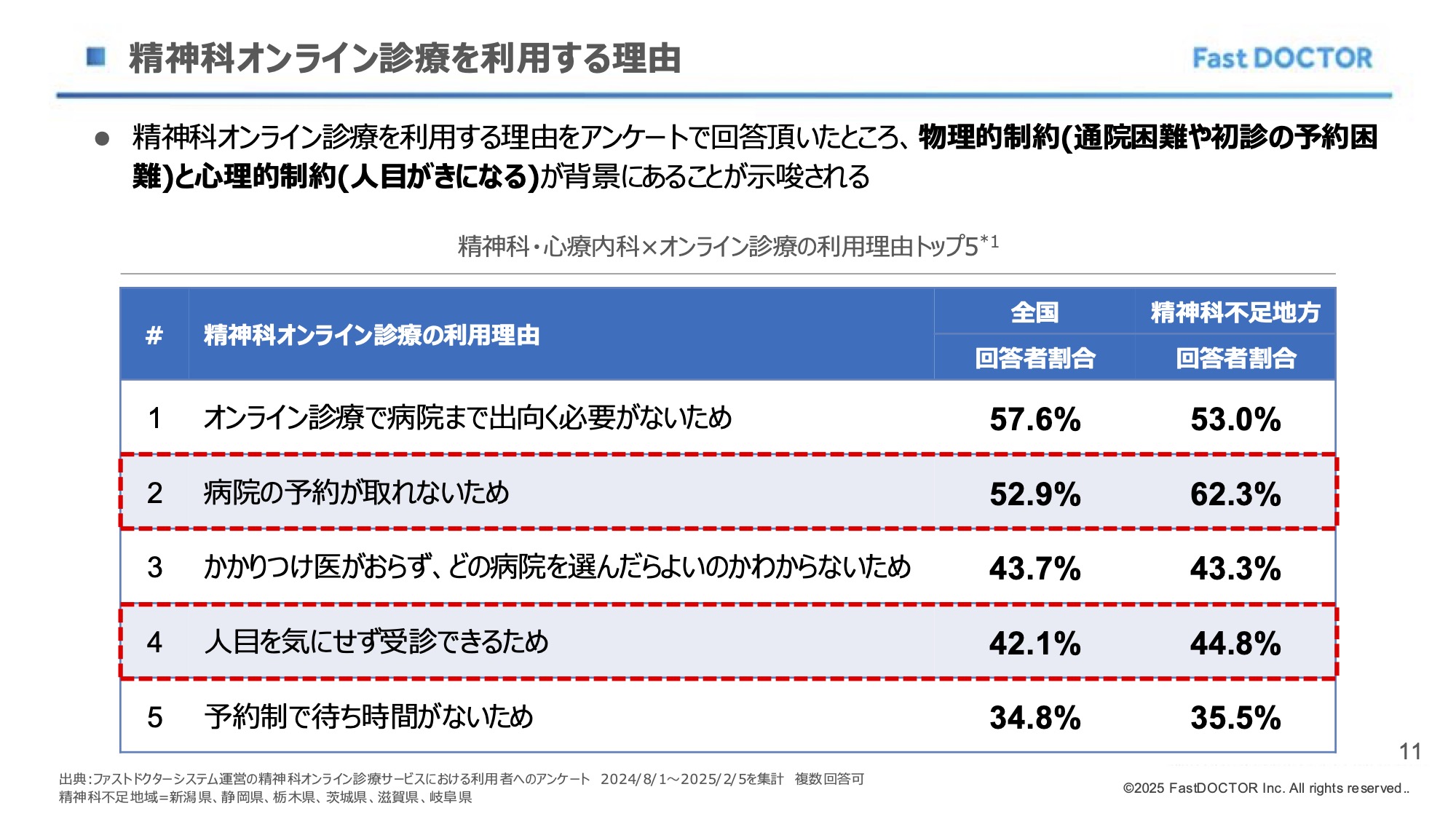

では、精神科オンライン診療は、どのような理由で選ばれているのでしょうか。利用のきっかけについて全国と精神科医不足地域の比較を行ったところ、以下のような結果が得られました。

※カッコ内の%は(全国平均・精神科不足地域)

- 病院まで出向く必要がない(67.6% ・ 53.0%)

- 病院の予約が取れないため(52.9% ・ 62.3%)

- かかりつけ医がおらず、どの病院を選んだらよいのかわからないため(43.7% ・ 43.3%)

- 人目を気にせず受診できるため(43.7% ・ 44.8%)

- 予約制で待ち時間がないため(34.8% ・ 35.5%)

本調査の結果から、精神科オンライン診療の利用には、物理的な制約(通院の困難さや予約の取りづらさ)と心理的な制約(人目を気にせず受診できること)の双方が影響していることが示されています。

特に、精神科医が不足している地域においては、「病院の予約が取れないためオンライン診療を選んだ」と回答した割合が全国平均(52.9%)を大きく上回る62.3%に達しています。これは、精神科医療へのアクセス困難がオンライン診療の利用と関連していることを示唆しており、精神科医の供給不足がオンライン診療の需要を押し上げている可能性を示しています。

また、「人目を気にせず受診できるため」と回答した割合も全国平均(42.1%)に対し、精神科医不足地域では44.8%とやや高くなっています。地域によっては、精神疾患に対する社会的な理解に違いがあるため、対面診療よりもオンライン診療の方が心理的ハードルを下げ、受診行動につながりやすい可能性があります。

3. 精神科オンライン診療の強み:専門医以外による初期診療の可能性

一般医やプライマリ・ケア医による初期対応の可能性

このように、精神科オンライン診療は、患者の医療アクセスの改善に寄与する一方で、限られた専門医リソースの負担を軽減し、より効率的な診療体制の確立にも寄与すると期待できます。

日本の保健医療においては、専門医制度が確立されており、専門医による診療が患者の信頼を支えています。 しかし、精神科は上述の「都道府県別 人口10万人あたりの精神科医数 ワーストランキング」に示されるように都市部に集中しやすく、地方や過疎地では深刻な専門医不足が指摘されています。 このような地域では、一般内科医やプライマリ・ケア医が初期診療を担い、適切なトリアージを行う体制の整備が重要です。

当社提携医療機関のデータによると、精神科オンライン診療を受けた患者の一定割合は軽度の症状であり、適切なガイドラインの整備や専門医との連携体制があれば、専門医以外の医師による問診・診療でも適切な初期対応が可能なケースが多く見られます。オンライン診療の役割として、まずは患者の初期対応を行い、症状の悪化を防ぎながら、必要な患者をスムーズに専門医へ移行できる体制の構築が求められます。精神科医療へのアクセスが制限される現状においては、専門医の負担を軽減し、医療提供体制の持続可能性を高める役割を果たすと考えられます。

4. 課題と今後の展望:制度的な制約の解決

向精神薬処方・診療報酬・保険適用の制度課題の課題

こうした可能性を最大限に活かすためには、制度的な整備が不可欠です。しかし、現行の制度にはいまだいくつかの課題が残されており、特に精神科オンライン診療に関しては運用面での制約が多いのが現状です。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2020年4月に特例措置として暫定的に認められたオンライン診療による初診は、2022年3月に恒久化されました。現在では内科領域を中心に広く活用されていますが、オンライン診療は制度整備が進行中の新しい診療形態であり、特定の診療科に限らず、運用ルールの明確化や診療報酬の体系整備が求められています。その中でも、精神科領域は特有の課題を抱えており、特に以下の3点が主要な制度上の課題として挙げられます。

- 初診からのオンライン診療では向精神薬の処方が禁止されている

- 現行制度では、初診からのオンライン診療で向精神薬を処方することは認められておらず、対面診療への移行が必要となる。また、再診であっても向精神薬の処方には一定の条件が課されており、オンライン診療では対応できないケースが多い。このため、特に外出が困難な患者にとってオンライン診療が十分な受け皿とならず、受診機会の確保が難しくなる事例も見られる。

- 初診オンライン診療では「情報通信機器を用いた精神通院療法」の加算が適用されず、患者の自己負担が増加する

- 現行制度では、精神科の初診におけるオンライン診療では「情報通信機器を用いた精神通院療法」の加算が適用されず、対面診療よりも患者の自己負担が増える場合がある。これは、精神科診療の特性上、対面での診察が推奨されていることを前提とした制度設計によるもので、結果として外出が困難な患者やオンライン診療を希望する患者にとって、経済的負担が大きく、継続的な受診のハードルとなる恐れがある。

- 公認心理士による情報通信機器を用いた認知行動療法は保険適用外であり、費用負担が大きい

- 認知行動療法(CBT)は、精神疾患の治療において有効な手法とされ、対面診療では一定の条件下で保険適用が認められている。しかし、公認心理師によるオンラインでの提供は、現行制度では保険適用の対象外となっており、患者は全額自己負担となる。このため経済的な理由からCBTの継続が難しくなるケースもあり、オンライン診療の利便性が活かしきれていないのが現状である。

これらの課題を解決するためには、オンライン診療の診療報酬制度の見直しや、向精神薬処方に関するガイドラインの改訂が求められます。

持続可能な精神科医療体制に向けた当社の取り組み

当社は、「生活者の不安と、医療者の負担をなくす」というミッションのもと、医療の需給バランスの是正に貢献し、患者が必要な医療を受けられる環境を実現するとともに、持続可能な地域医療の構築を目指しています。

その解決策の一つとして、精神科オンライン診療をより持続可能な医療として確立することを目指し、以下の施策を推進しています。

- 精神科オンライン診療のエビデンス構築と発信

- 医療機関との連携強化によるハイブリッド型診療モデルの促進

今後も、医療者・患者双方の課題解決に寄与するサービス提供を進めるとともに、精神科オンライン診療の発展に向けた研究や制度整備に貢献し、より安心できる医療の仕組みを追求してまいります。

長野 寛輝

オンライン事業本部 副部長 / メンタルヘルス統括部 部長

千葉大学工学部を卒業後、山田コンサルティンググループ株式会社に入社し、事業戦略/事業再生/業務改善プロジェクトを担当。2019年よりフューチャー株式会社に入社。戦略部門の立ち上げを行い、マネージャーとして、事業戦略、R&D戦略、オペレーション改革などのプロジェクトを担当。同時にヘルスケア部門の立ち上げも兼任し、新規事業開発を担当。2022年にファストドクターへ入社、2024年からオンライン事業本部 副部長・メンタルヘルス統括部 部長を兼務。

ファストドクター株式会社

日本最大級の医療支援プラットフォーム「ファストドクター」を運営するヘルステック企業。5,000名以上の医師が参加するこのプラットフォームは患者のほか、医療・介護施設、自治体、公的研究機関、製薬や保険業界など、医療業界の多岐にわたるステークホルダーの皆さまにご利用いただくことで、地域医療を強化する新たな医療インフラの構築を実現します。