【学会発表】救急業務とオンライン診療の連携に向けた法的整理:日本遠隔医療学会 Spring Conference

#オンライン診療

当社執行役員・公共政策部長の福島 直央は2025年2月8日に開催された日本遠隔医療学会 Spring Conference 2025において、「救急業務とオンライン診療の連携に向けた法的整理」と題した発表を行いました。

本稿では、その学会発表の内容をもとに、救急搬送の現状と課題、オンライン診療の活用による解決策、そして平時での適用に向けた法的整理のポイントについて解説します。

本稿のサマリ(論点)

- 救急出動の増加により、救急医療体制が逼迫している。

- 軽症患者の救急搬送が全体の5割を占めており、救急リソースの適正配分が求められる。

- 当社が実施した旭川市の実証事業では、オンライン診療を活用することで救急搬送の44.3%を適正化できた。

- オンライン診療を活用することで、不要な救急出動を削減し、重症患者への対応を強化が期待できる。

- 平時での適用には法的整理が必要であり、救急出動義務の見直しやオンライン診療の正式な運用ルール策定が求められる。

当社は、持続可能な救急医療体制を実現するため、オンライン診療を活用した救急対応の最適化に向けた取り組みを推進していまいります。

1. 背景:増え続ける救急出動と逼迫する救急体制

軽症患者の搬送が全体の5割、救急出動は年々増加傾向

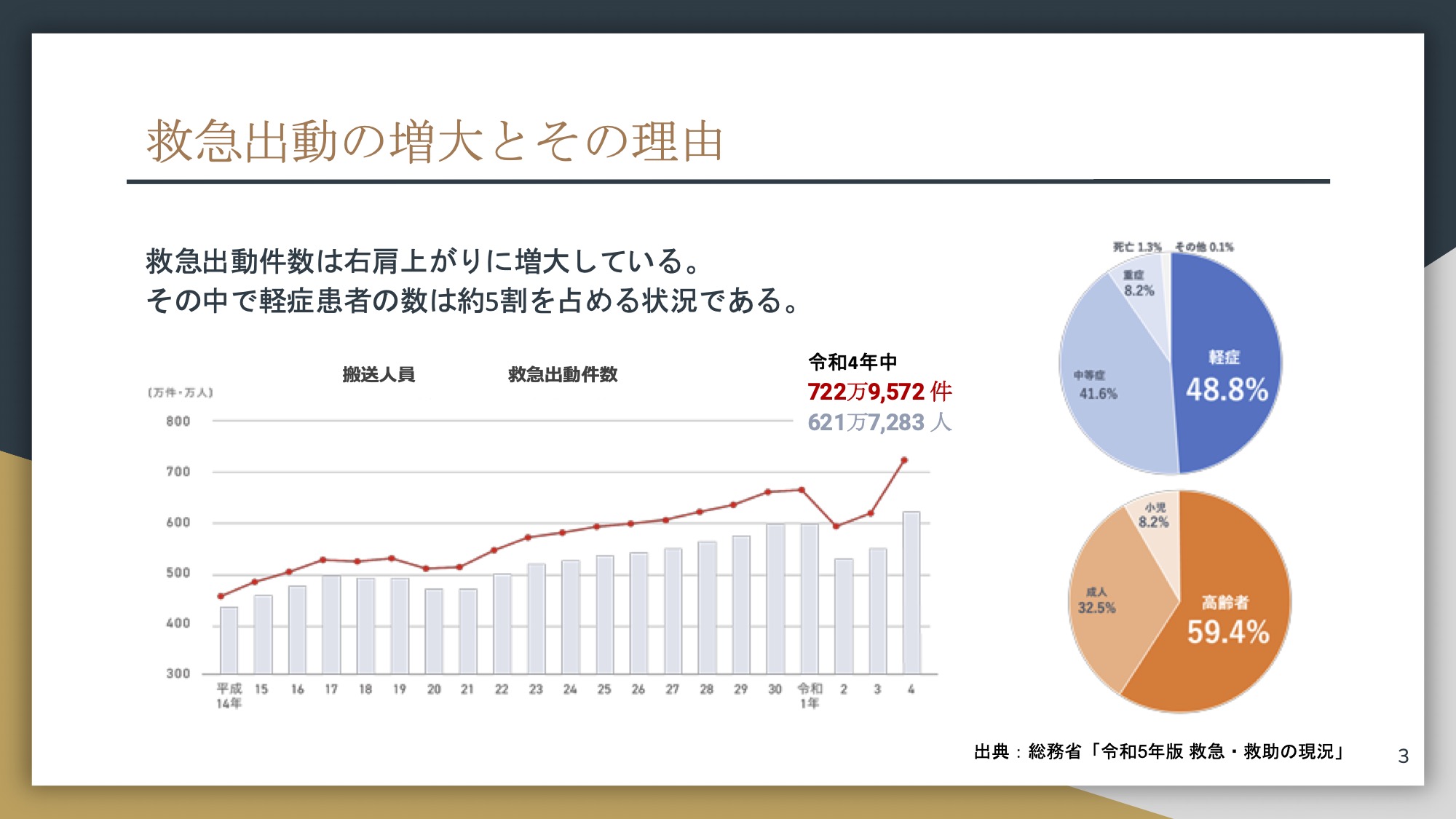

救急現場では、救急出動件数の増加とそれに伴う救急体制の逼迫が大きな課題となっています。総務省の「令和5年版 救急・救助の現況」によれば、令和4年(2022年)中の救急出動件数は約722万件に上り、右肩上がりに増加し続けています。出動し実際に搬送された傷病者数は約622万人であり、そのうち約半数が軽症患者です。

つまり、本来緊急性の低い軽症の患者搬送が救急搬送全体の半分を占めているのが現状であり、このような状況が続けば、本当に救急対応が必要な重症患者への対応力低下や救急隊員の負担増大が懸念されます。

2. オンライン診療併用による救急搬送の適正化:旭川市実証事例

オンライン診療との連携で救急搬送の約4割を回避 ー 旭川市での実証成果

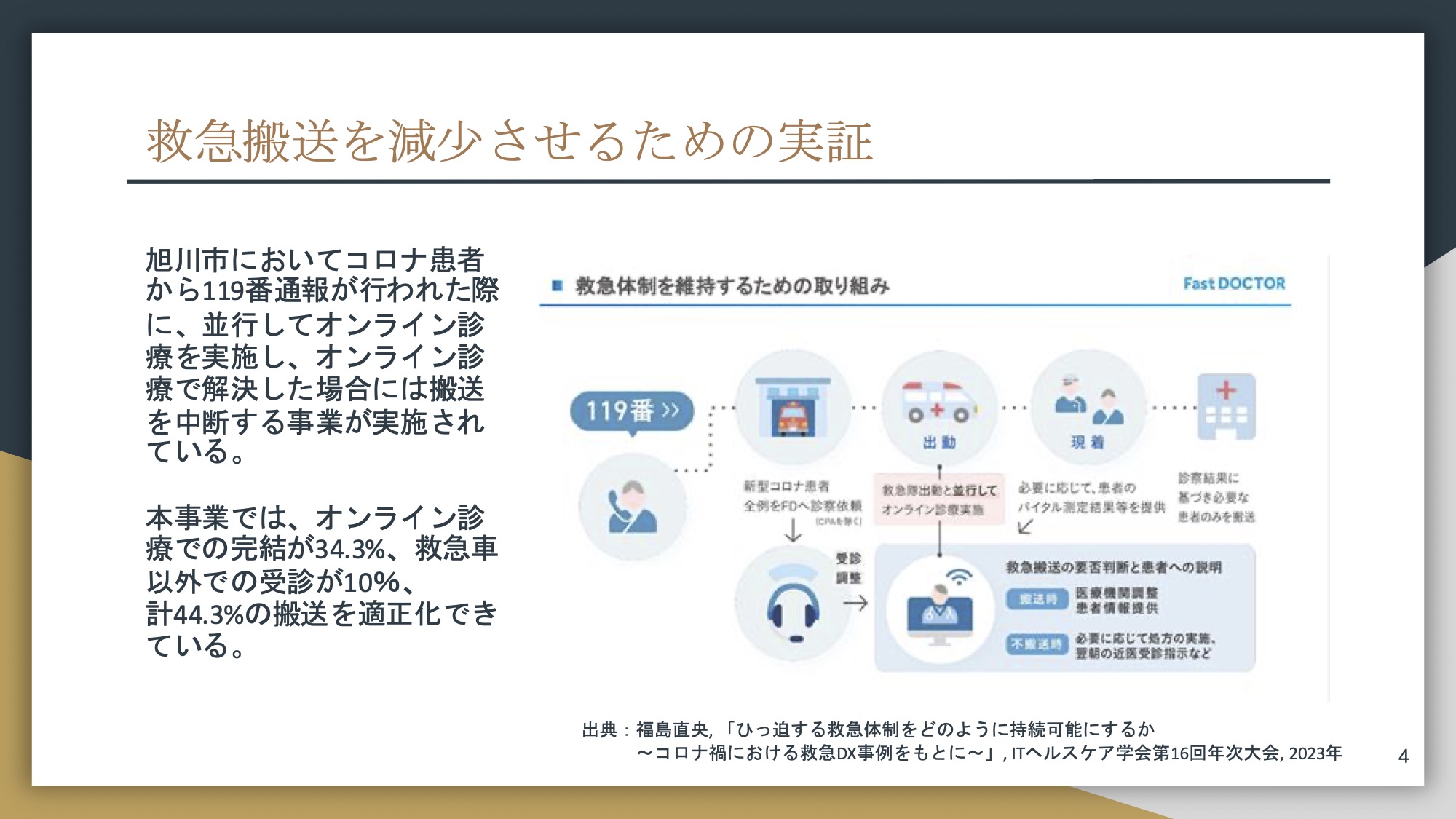

こうした救急体制の逼迫に対し、当社はオンライン診療を救急対応に組み込むことで軽症者の搬送を減らすことが可能であると考え、2023年に北海道旭川市で実証実験を行いました。新型コロナウイルス感染症流行下において新型コロナ感染が疑われる患者から119番通報があった際に、救急隊の出動とオンライン診療を並行して実施し、オンライン診療で解決できた場合には救急車による搬送を途中で中止するという取り組みです。

本実証事業では、オンライン診療の活用により救急搬送を必要としなかったケースが全体の34.3%にのぼりました。さらに、オンライン診療後に救急車を利用せず医療機関を受診できたケースが10%あり、結果として全通報の44.3%において救急搬送を抑制した(搬送の適正化)ことになります。これは全国の軽症搬送率と同程度の割合で搬送を回避できたことを示しており、オンライン診療を併用することで救急搬送を大幅に削減できる可能性を示唆しています。

ただし、この旭川市の実証は新型コロナ流行下という特殊な状況で実施されたことに留意が必要です。当時は感染拡大により救急隊がすべての通報に対応することが難しい事情があり、さらにCOVID-19が第二類感染症(当時)であったため保健所が搬送調整に関与していました。オンライン診療後に搬送を中断する際も、医師が患者本人を説得し本人の同意を得たうえで中止するという手順を踏んでいます。このように特別な体制下で成立した取り組みであったため、平時(通常時)に同様の手法を適用するには課題が残ることが指摘されています。

3. 平時での運用に向けた課題:救急出動義務と搬送中止の壁

119番通報に伴う出動義務の問題と患者同意の必要性

旭川市の実証事例を踏まえ、平時でオンライン診療併用の救急対応を行うための課題として、主に次の2点が消防関係者から挙げられています。

- 119番通報があった場合には救急車を出動させる法的義務があるため、平時にこのような取り組みを行うのは困難

- 救急搬送の中断(搬送取り止め)は、患者本人の意思以外の判断で行うことはできないのではないか

本学会発表および本記事では、特に1点目の「119番通報時の救急車出動義務」に焦点を当て、その法的根拠や解釈について整理します。2点目の患者同意に関しても重要な論点ですが、旭川市の事例ではオンライン診療後に医師が患者を説得し本人の同意を得て搬送中止を行うことで対応しており、平時においても患者の意思を尊重する形での運用ルール策定が求められると考えます。

4. 法的背景:119番通報と救急出動義務の根拠

「救急事故」と出動義務の定義(消防法と実施基準)

119番通報を受けた消防機関の救急出動義務は、法令上明確に規定されています。消防庁が定める「救急業務実施基準」(昭和39年制定)第15条では、「消防長又は消防署長は、救急事故が発生した旨の通報を受け、または救急事故が発生したことを知ったときは、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない」と定められています。簡潔に言えば、「119番通報などで『救急事故』の発生が認知された場合、消防は速やかに救急隊を出動させる義務を負う」ということです。

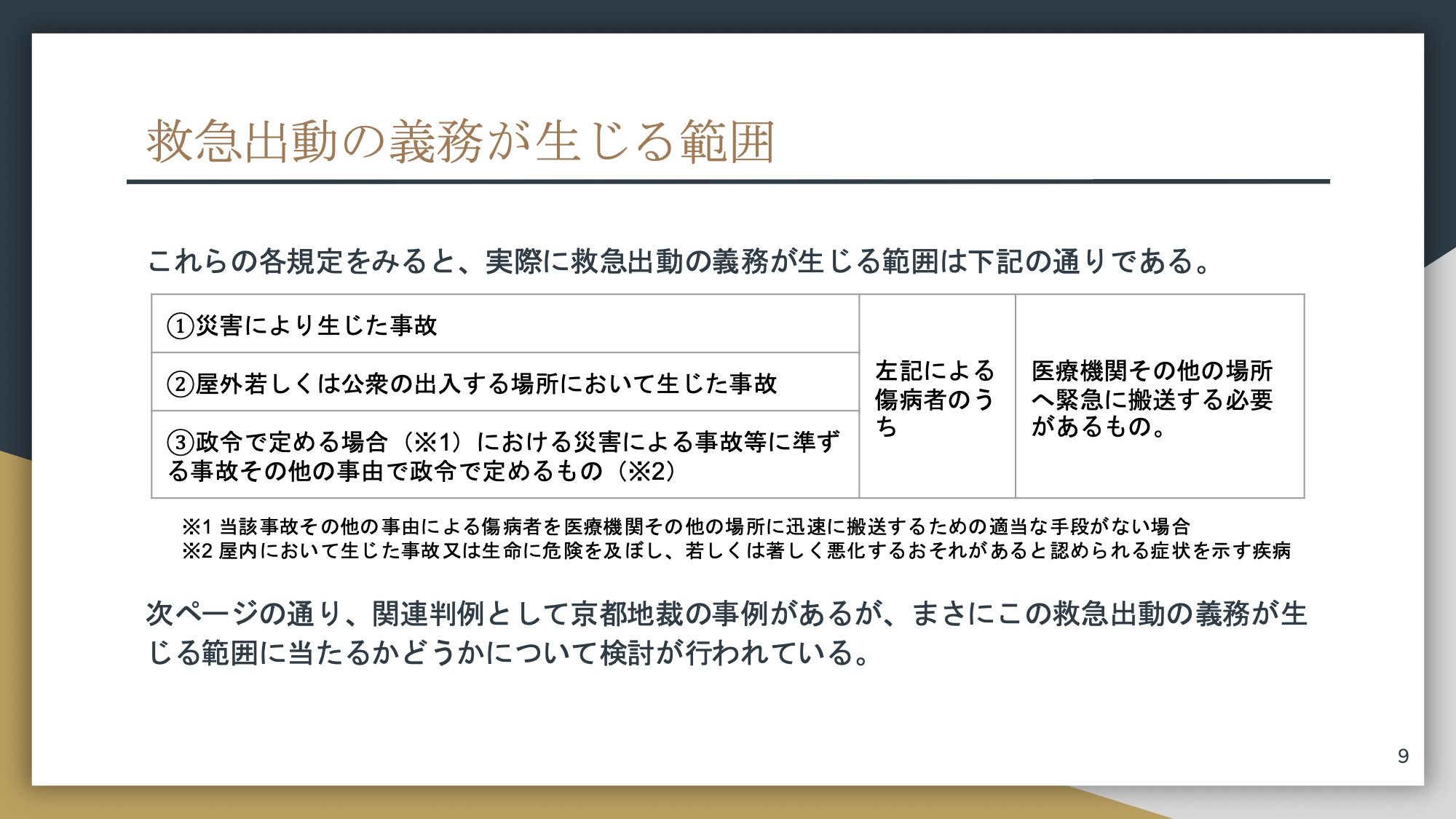

ここでいう「救急事故」とは何かについては、消防法および関連法令で定義があります。消防法第2条第9項では救急業務(救急隊の活動)の対象として、「災害により生じた事故や、屋外または不特定多数が出入りする場所で発生した事故、その他政令で定める事故・事由による傷病者で、緊急に医療機関等へ搬送する必要があるもの」と規定されています※1。また政令(消防法施行令)では、「屋内で発生した事故または生命に危険を及ぼす恐れがある急病で、迅速な搬送手段が他にない場合」もこれに準ずるものとしています※2。要するに「事故や急病による傷病者で、緊急に病院等へ運ぶ必要があるケース」が法律上の「救急事故」にあたり、119番通報でそのようなケースだと判断されれば消防は出動しなければならないのです。

※1 総務省消防庁 救急業務の規定 https://www.fdma.go.jp/relocation/e-college/pdf/tsushin_text_all.pdf

※2 東京都例規集 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002337.html

出動義務に関する裁判例:京都地裁判決

この救急出動義務の解釈については、過去の裁判例でも確認されています。2002年の京都地方裁判所の判決では、脳梗塞を起こした患者が2日間で計20回も119番通報したもののうまく症状を伝えられず、指令センターが緊急性なしと判断して救急隊を出動させなかった事例が問題となりました。判決では、「救急業務を実施すべき場合が生じたことを認知し、かつそれが可能な場合には、市に裁量の余地はなく当該傷病者に対して救急業務を実施すべき義務が生じる」としており、119番通報等によって緊急対応の必要がある事態と認識したなら、原則として消防は救急隊を出動させる義務を負うと判示しました。その上で判決は、下記のように述べています。

「もっとも119番通報にもいたずら電話が相当数あり、通報内容によっては救急業務に当たらない場合も含まれる。したがって指令員の義務が生じるのは、その通報内容から見て救急業務を実施すべきと判断し得る場合に限られる」

つまり、明らかな虚偽通報や緊急性がないと判断できる場合を除き、119番通報があれば基本的に救急隊を出す義務があることが示されたわけです。また山形県でも2012年に119番通報への救急車不出動を巡る訴訟(最終的に和解)が起きており、山形市議会では「119番通報にはすべて救急隊が出動すべきではないか」との意見が出されるなど、住民感情としても119番通報には原則すべて対応してほしいという声が根強い状況です。

5. 現状の運用:軽症でも救急車を出動せざるを得ない

電話だけでは緊急度の判断が困難であり、全通報に出動対応

法的には「救急事故」に該当しないケースでは出動義務は生じませんが、現場の運用としては多くの場合、軽症らしきケースでも救急車を出動せざるを得ないのが実情です。119番通報だけの情報でそれが法の定める「救急事故」に当たるかどうかを正確に見極めるのは難しく、万一判断を誤れば人命に関わるため、結果的に軽症でもひとまず救急隊を向かわせる判断が一般的になっています。実際、特に自宅で発生した急病など一見軽症に思える通報の多くも、法律上は「著しく悪化するおそれのある症状」かつ「緊急搬送の必要あり」という条件を満たす可能性があります。しかし電話口の情報だけでその条件該当性を判断するのは困難であるため、消防としては安全を期して出動することになります。

一部の都市では、救急隊の負担軽減のためコールトリアージ(優先度評価)の導入も始まっています。例えば横浜市などでは、独自に「緊急搬送の必要性が低い」と判断できる基準を設けて通報内容の選別を行い、軽症と判断された案件の出動順位を後回しにする運用を行っています。しかしながら出動の順番を調整するに留まり、最終的に救急車を出動させないわけではありません(結果的に患者本人が要請を撤回する場合がある程度)。このように、現行制度下では明確な虚偽・迷惑通報以外はすべて何らかの形で救急対応するのが現状であり、軽症患者への対応が救急資源を圧迫しているというジレンマが続いています。

6. オンライン診療連携の意義:緊急度判断への医師介入と救急資源の有効活用

医師の遠隔判断で不要な救急出動を削減し、本当に必要な患者に集中

こうした中で当社が推進する運用が、オンライン診療を活用した緊急度の振り分けです。 119番通報をした傷病者が本当に「緊急に搬送する必要があるか」について医師がオンライン診療で評価できれば、一定数のケースで搬送不要になることが実証実験の結果から示されています。特に、事故や災害による明らかな重症者については従来通り直ちに救急出動すべきですが、自宅で発生した急病など一見して重篤と断定できない症状の場合、患者の同意を得たうえでまずオンライン診療に迅速につなぐことで医師による専門的なトリアージを行うことができます。

医師が診察した結果、「緊急搬送の必要なし」と判断できれば救急隊の出動を見送るか、あるいは途中で引き返す運用が可能となり、その分を本当に緊急度の高い重症患者対応に振り向けることができるようになります。旭川市の実証事業が示したように、オンライン診療の併用で約4割もの搬送を削減できれば、救急隊の負担軽減と重症者への対応力強化に大きく貢献するでしょう。

さらに、医師の判断が加わること自体にも意義があります。先述のように現状では119番通報に対し消防が単独で出動可否を判断するプレッシャーがあり、万一出動しない判断をした場合の責任は消防長・消防署長に重くのしかかります。オンライン診療で医師が「この患者は搬送不要」と判断すれば、その専門判断に基づいて消防が対応を決めることになり、消防側の責任や心理的負担の緩和につながります。救急隊員にとっても、「医師が不要と判断したため搬送しない」という形であれば判断への不安が和らぎ、安心して重症者対応に集中できるでしょう。以上のように、オンライン診療と救急業務の連携は救急医療体制の持続可能性を高める手法として期待できると当社は考えています。

7. 平時での適用に向けて:法的整理と運用ルールの展望

「救急事故」の範囲明確化と制度整備が鍵

オンライン診療との連携による救急対応の最適化を平時に広く実現するためには、法的な整理と運用ルールの整備が不可欠です。まず、119番通報時の救急車出動義務については、オンライン診療による医師判断をどのように位置付けるかを明確にする必要があります。現行の消防法では、通報を受けた際には原則として出動が義務付けられています。しかし、通報直後に医師が診察し、「救急搬送の必要性がない」と医学的に判断した場合、その出動義務が免除されるといった法解釈や、新たなガイドラインの整備が求められるでしょう。消防と医療機関の連携プロトコルを確立し、オンライン診療によるトリアージを公式に組み込むことで、法の趣旨を維持しながら、より機動的な運用が可能となります。

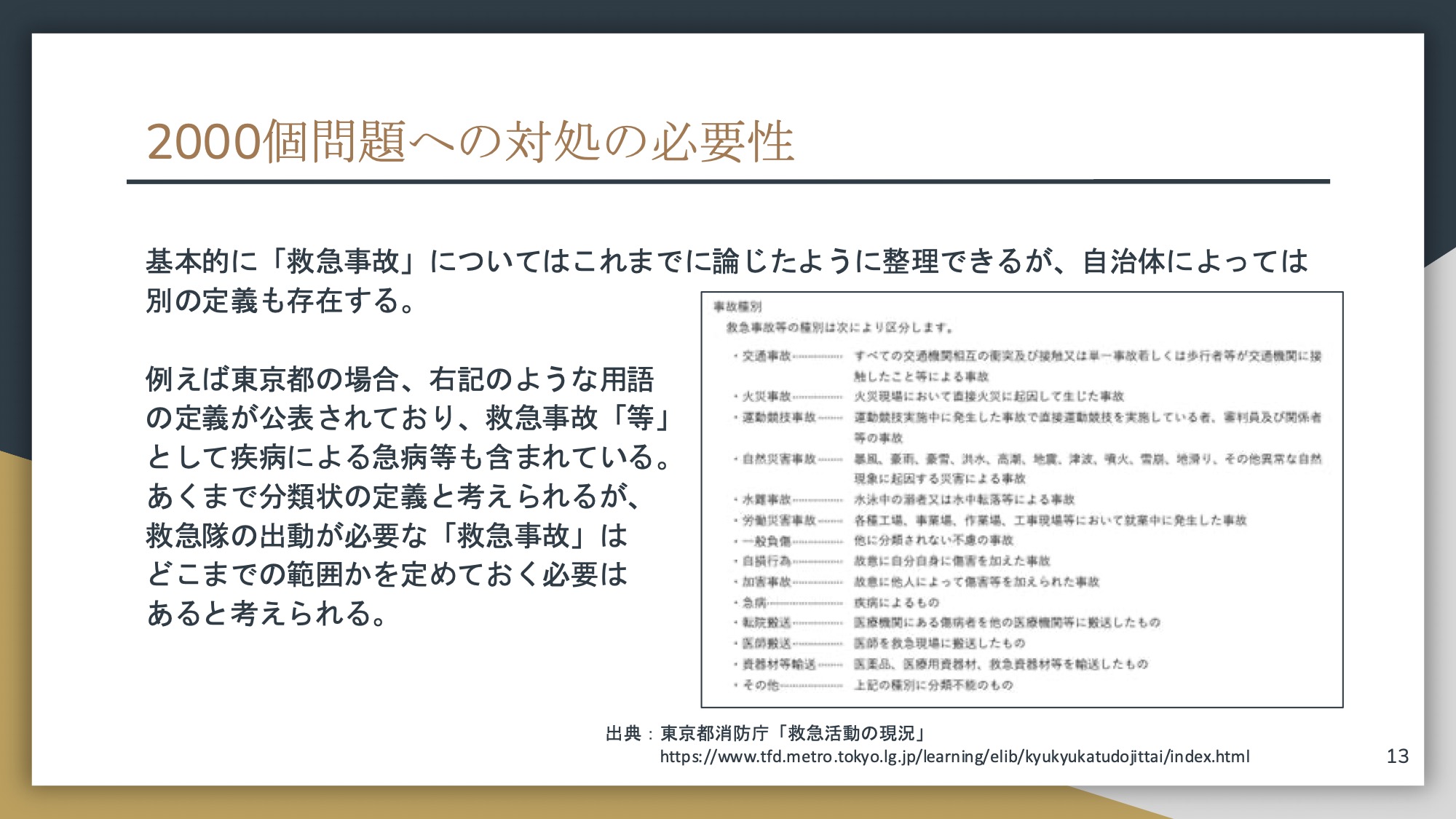

また、各自治体における「救急事故」等の定義のわずかな差異も、今後の制度設計において重要な課題となります。例えば、東京都消防庁では独自の基準に基づき救急出動事例を細かく分類し、「救急事故等」の中に自宅での急病なども含めています。これは統計上の分類として機能しているに留まりますが、どこまでを救急隊の出動が必要な「救急事故」とみなすかについて全国的な共通認識を確立することが必要です。定義や基準を統一し、国や自治体レベルで「この条件を満たす通報はオンライン診療優先、それ以外は即時出動」など明確な基準作りを進めることが求められます。

加えて、患者の同意取得や責任の所在など運用上の細則の整備も必要です。例えば、オンライン診療の結果として搬送を見送った後に容体が急変した場合の責任所在をどのように定めるか、また、患者がオンライン診療を拒否した場合の対応など、想定されるケースごとにルールを策定し、消防・医療機関・行政が共通認識を持つことで、現場における迷いや判断のばらつきを防ぎ、円滑な運用を可能にする枠組みを構築することが重要です。

オンライン診療との連携による救急対応の最適化を平時に広く実現するためには、法的な整理と運用ルールの整備が不可欠です。まず、119番通報時の救急車出動義務については、オンライン診療による医師判断をどのように位置付けるかを明確にする必要があります。現行の消防法では、通報を受けた際には原則として出動が義務付けられています。しかし、通報直後に医師が診察し、「救急搬送の必要性がない」と医学的に判断した場合、その出動義務が免除されるといった法解釈や、新たなガイドラインの整備が求められるでしょう。消防と医療機関の連携プロトコルを確立し、オンライン診療によるトリアージを公式に組み込むことで、法の趣旨を維持しながら、より機動的な運用が可能となります。

また、各自治体における「救急事故」等の定義のわずかな差異も、今後の制度設計において重要な課題となります。例えば、東京都消防庁では独自の基準に基づき救急出動事例を細かく分類し、「救急事故等」の中に自宅での急病なども含めています。これは統計上の分類として機能しているに留まりますが、どこまでを救急隊の出動が必要な「救急事故」とみなすかについて全国的な共通認識を確立することが必要です。定義や基準を統一し、国や自治体レベルで「この条件を満たす通報はオンライン診療優先、それ以外は即時出動」など明確な基準作りを進めることが求められます。

加えて、患者の同意取得や責任の所在など運用上の細則の整備も必要です。例えば、オンライン診療の結果として搬送を見送った後に容体が急変した場合の責任所在をどのように定めるか、また、患者がオンライン診療を拒否した場合の対応など、想定されるケースごとにルールを策定し、消防・医療機関・行政が共通認識を持つことで、現場における迷いや判断のばらつきを防ぎ、円滑な運用を可能にする枠組みを構築することが重要です。

持続可能な救急医療体制に向けて当社の展望

救急出動の増加に歯止めをかけ、限られた救急資源を真に必要な現場へ集中させるためには、デジタル技術と医療サービスを駆使した新しい仕組み作りが求められ、オンライン診療と救急業務の連携は、その有力な解決策の一つです。コロナ禍での旭川市の実証結果はその有効性を示しましたが、平時での本格展開には法的・制度的な整備が必要です。当社としても、関係機関と協力しながらこの課題解決に向けた取り組みを進め、オンライン診療を活用した持続可能な救急医療体制の実現に貢献していきたいと考えています。

福島 直央

執行役員 / 公共政策部長

一橋大学大学院を修了後、三菱総合研究所などで情報通信政策を中心に研究・コンサルティングなどに従事。2018年LINE株式会社に入社。公共政策室長/公共戦略室長として官公庁や自治体を対象とした渉外業務、行政DX・防災DX等の公共セクター向けサービス活用、サステナビリティ施策などを所管。2023年、ファストドクターに入社。公共政策・公共営業を統括する執行役員に就任。 2019年以降、行政DX等の有識者として神戸市危機管理室レジリエンステクノロジーオフィサー、山口市最高情報統括責任者補佐、神奈川県 デジタル戦略本部室 DX推進アドバイザーを兼任。 防災DXの有識者としてAI防災協議会理事、防災DX官民共創協議会課題検討部会副部会長を担当。また情報通信分野の専門家として静岡大学情報学部客員教授、国際大学GLOCOM客員研究員、一般財団法人情報法制研究所上席研究員等も兼務。

ファストドクター株式会社

日本最大級の医療支援プラットフォーム「ファストドクター」を運営するヘルステック企業。5,000名以上の医師が参加するこのプラットフォームは患者のほか、医療・介護施設、自治体、公的研究機関、製薬や保険業界など、医療業界の多岐にわたるステークホルダーの皆さまにご利用いただくことで、地域医療を強化する新たな医療インフラの構築を実現します。