知っておこう!咽頭結膜熱(プール熱)4つのポイント

アデノウイルスは夏に流行が目立つ感染症

咽頭結膜熱(プール熱)はアデノウイルスが原因でおこります。

アデノウイルスによる感染症は夏に多く流行します。症状の特徴は、39〜40℃の高熱、強い喉の痛みなどです。

50種類以上の型があるため免疫がつきにくく、1シーズンで何度もかかる場合もあります。また多くは夏に流行しますが、一年中感染する可能性があります。

プール以外でも感染する

アデノウイルスが原因でおきる病気の代表格が咽頭結膜熱(プール熱)です。

かつてプールの塩素管理が十分でなかった頃に、プールの水を介して感染が広がったことに由来すると言われています。

アデノウイルスは塩素に比較的弱いですが、適切な塩素消毒が行われていないプールや、消毒が不十分な状況下では感染のリスクは依然として存在します。

現在ではプールの設備や塩素管理は改善されていますが、タオルや遊具の共有などを介して、プール外でも感染することが多いため注意が必要です。

高熱による脱水症状と熱性けいれんに注意

アデノウイルスによる感染症は、特効薬がないため症状を和らげる対症療法を行います。

アデノウイルスによる感染症では、39〜40℃の高熱が持続することと、喉の痛みが強いことで脱水症状を起こしやすいため、子どもや高齢者は特に注意が必要です。

こまめな水分補給をするとともに、もしもに備えて受診目安も確認しておきましょう。

また高熱が出るため熱性けいれんを起こしやすいです。熱性けいれんの対処法についても確認しておきましょう。

大人も感染し、重症化することも

大人も感染し、重症化することも

アデノウイルスには50種類以上の型があります。

一度かかった型のウイルスに対する免疫はできますが、他の型に対しては免疫ができません。

さらに複数のウイルスが存在するため、再感染したり、1シーズンに複数回感染する可能性もあります。

大人も同様で、子どもの時にかかっても再感染することがあります。

大人だから大丈夫と思わず、感染対策をおこないましょう。

大人が感染すると、まれに重症化することもあります。

ウイルスの型によって症状が違う

咽頭結膜熱(プール熱)はアデノウイルスによって起こる病気の代表格です。

アデノウイルスには50種類以上の型が存在し、必ず同じ症状が出るとは限りません。

また、どの型にかかるかはその時の流行状況によっても変わるため、事前の予測ができません。

感染した型によってあらわれる症状はさまざまです。代表的な症状として、咳などの呼吸器症状や、目のかゆみ、目やに、喉の痛み、胃腸炎、膀胱炎、血尿などがあります。

アデノウイルス感染症はどんな病気?

原因や感染経路

- 原因:アデノウイルス(50種類以上存在)に感染することで起こる

- 感染経路:飛沫感染・接触感染

-

潜伏期間:5〜7日程度

-

症状期間:2週間程度

-

流行期:夏が多いが最近は通年性

咳やくしゃみからは1〜2週間程、便からは3〜5週間程度ウイルスが排出される

アデノウイルス感染症の症状

- 発熱 38〜40℃

- 喉や扁桃の強い腫れと痛み

- 結膜の炎症

- 目のかゆみ

- 目やに

治療や検査

- 治療:特効薬はないため症状を和らげる治療をおこなう

- 検査:検査キットあり

アデノウイルス感染症が関連する病気

原因がアデノウイルスの主な病気

- 流行性結膜炎

- 咽頭結膜熱(プール熱)

- 急性胃腸炎

- 出血性膀胱炎

症状が咽頭結膜熱(プール熱)に似ている病気

- 溶連菌感染症

- インフルエンザ

アデノウイルス感染症の対処方法

ウイルスの排出期間を知ろう

一度アデノウイルスに感染すると、体外に感染力があるウイルスが排出されます。

症状がおきる2日前から始まり、そこから2週間程度、便からは1か月程度感染力のあるウイルスが排出されることがあります。

タオルや食器、寝具の共有によっても感染することもあります。家族がアデノウイルスに感染したとわかったら、可能な限りこれらの共有を避けましょう。

おむつを使っている赤ちゃんや子どもが感染した場合は、おむつの交換やおむつの処理に注意が必要です。

おむつはビニール袋に入れて捨て、おむつにふれた後は必ず流水と石鹸で手を洗いましょう。

感染予防にはアルコール消毒よりも丁寧な手洗いとうがい

アデノウイルスはアルコール消毒が効きにくいという特徴があります。

そのため基本的な感染予防対策は流水と石鹸での丁寧な手洗いとうがいです。

アルコール消毒が効きにくいため、外出先などでアルコールシートだけで手を拭くことや、子どもの遊び場でのおもちゃ・おむつ替えスペースなど共有の物を拭きあげるだけではウイルスを除去することできません。

使用後には必ず流水と石鹸での手洗いをおこないましょう。

アデノウイルスに感染したら消毒は次亜塩素酸ナトリウムで

アデノウイルスはアルコール消毒が効きにくいため感染者がふれた物の消毒には次亜塩素酸ナトリウムで消毒をしましょう。

手指消毒はおこなわないでください。

次亜塩素酸ナトリウムの消毒液はドラッグストアで購入できる他、希釈すれば台所用の液体塩素系漂白剤でも代用が可能です。

ただし使用する場合は直接肌にふれることや衣類に付着しないように注意書きをよく読んでから使用してください。

家庭内で感染しやすい場所

- ドアノブ・手すり・おもちゃなど共有でふれる場所やものはできるだけこまめに消毒しましょう。

- お風呂でも感染します。感染している人はが最後に入るようにしましょう。

入浴における注意点

咽頭結膜熱(プール熱)の原因であるアデノウイルスは、お風呂のお湯を介してうつる場合と、お風呂後にタオルを共有するなどしてうつる場合が考えられます。

そのため、家庭内で感染者がいる場合には、感染者は1番最後に入浴するようにしましょう。

感染者の使用するタオルは分けて使用、消毒と洗濯をおこなうようにしましょう。

こまめに水分補給を

子どもと高齢者は脱水症状を起こしやすい

体の水分量は年齢によって異なり、子どもは体の70%、大人は体の60%、高齢者は50%と言われています。

一見子どもは1番水分量が高く、脱水症状の心配は少なそうに見えますが、大人よりも代謝がよく、体の水分調節をする機能が未熟なことから脱水症状を起こしやすいです。

また、高齢者は体内の水分量が少なく、脱水症状を起こしやすいです。高齢になると食事量が減り、食事を通じた水分摂取量が減少することや、喉の渇きを感じにくいことなどから、脱水症状を自覚しにくいという特徴があります。

脱水症状の兆しがみられても、活気があり水分を多めにとれる場合は、自宅で半日ほど様子を見ましょう。

その後尿量や尿の色が改善すればよいですが、改善しなければ受診してください。

脱水症状のサイン

尿の様子から脱水症状のサインを確認しましょう。

- 尿の回数が少ない

- 尿の量が少ない、色が濃い

受診したほうがいい症状

以下の症状がある場合は脱水症状が疑われるため、速やかに受診してください。

- 尿の量が極端に少ない

- 泣いているのに涙が出ない(子どもの場合)

- 熱があるのに汗をかかない

- 皮膚にハリがない(皮膚をつまんで離した時戻りにくい)

- 皮膚が乾燥している

- 両目がくぼんでいる

- ぐったりしている

- ぼーっとしている

知っておきたい豆知識

脱水症状が危険な理由

脱水症状になると体内の水分や、電解質という物質が減ります。電解質に含まれるナトリウムやカリウムが体内から減ると、体のバランスが崩れ、病気につながったり、病気が重症化するきっかけになってしまいます。そのため脱水症状を未然に防ぐこと、脱水症状の兆しに気づくことが大切です。

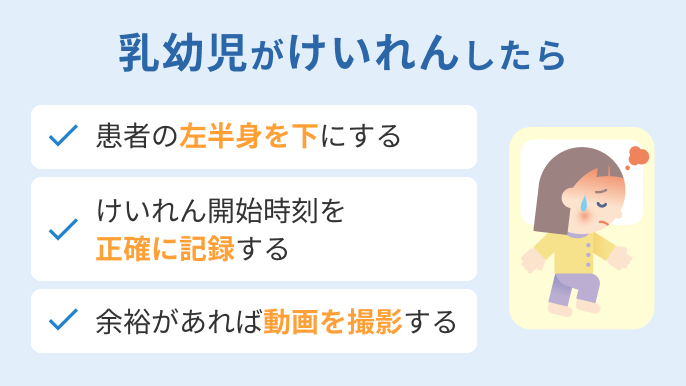

乳幼児がけいれんしたら

1.患者の顔と体を左側を下にして横向きにする

・呼吸しやすい体勢にし、吐いたものが喉につまったり、肺や気管に入ることを防ぎます

・呼びかけたり、揺さぶることは避けましょう。刺激になってしまいます

2.けいれん開始時刻を正確に記録する

・スマホで時刻をスクショして記録するとよいです

・余裕があればタイマー起動して間隔を把握しましょう

【対面で診察?救急車?オンライン診療?迷ったら】今の症状と適した受診先

受診が必要な症状について知っておきましょう。

緊急度チェックでは、症状に応じた受診先をすぐに判定できます。

判断に迷う時の相談先

- 緊急度チェックで症状に応じた受診先を判定

- #7119や♯8000(子ども)へ電話

- オンライン診療(24時間対応)で医師に相談

119番(救急車)

大人も子どもも、以下の症状に一つでも当てはまる場合はすぐに119(救急車)へ連絡しましょう。

- 意識がはっきりしない

- 呼吸が苦しそう

- 激しい痛みをともなう

- 明らかに様子がおかしく自力での受診が難しい

至急受診を

大人も子どもも、以下の場合は昼夜を問わず救急外来へ行きましょう。

- 初めてけいれんを起こした(3分以内に治まった)

- 水分がとれない

- 尿の量や回数が極端に少ない

- 尿が濃い

- ぼーっとしていて元気がない

- 泣いているのに涙が出ない

受診が必要

以下の症状があるときは医療機関が開いている時間帯に早めに受診をしましょう。

- 38.5℃以上の熱が出た

- 喉や口の中の痛みが強く水分や食事がとりづらい

- 目やにが多い

- 目の症状が強く子どもがしきりにさわってしまう

- その他つらい症状がある

- 気になる症状がある

判断に迷う場合はオンラインで医師の診察を受けることが可能です。

子どもの体調不良、どう判断する?

特に5歳以下の子どもは自分の体に起こっている症状を正確に伝えることが難しいです。

また、何度も同じ質問をされると質問に対する答えが変化する場合もあるため、本人の言葉だけで状態を判断することは避けましょう。

体調不良や、喉が痛い・頭が痛い・鼻が詰まるなどの不快な症状を不機嫌で表現している場合が多いです。朝に「今日は機嫌が悪いな」と思っていたら夕方になって熱が出たというケースはよくあります。

そのため、親からみて「何か変だな?」「いつもと違う?」という様子が続く場合は医師へ相談してみましょう。

「こんなことで受診していいのかな?」「家庭の事情でなかなか受診できない」というときには、オンライン診療もおすすめです。

受診する際のポイント

受診の際は以下のように時系列で状況を伝えるとよいでしょう。

余裕があればメモなどを作成しておくとよりスムーズです。

- いつから(◯月◯日から)症状があるか

- どのくらい(〇℃の高熱が)症状があるか

- どんな時に(常に・朝が特に高い・夜特に高い)症状があるか

- 水分や食事は摂れているか

- 他に症状はあるか

- 持病はあるか

- 持病などで飲んでいる薬があるか

- 症状に対して薬を服用したか→ある場合は薬品名(商品名)と服用時間

- 周囲で感染症などが流行しているか

病院の持ち物リスト(優先順)

緊急時(救急車)も必ず持参

- スマートフォン/携帯電話

- 家族の連絡先がわかるもの

- お財布

- お薬手帳(持病がある場合は必ず)

持参が必要

- 保険証

- 医療証

- 診察券

※保険証・医療証が無いと、費用が一時的に10割負担となることがあります

子どもに必要

子どもは下記も準備しましょう。

- 着替え

- おむつ

- おしりふき

- ビニール袋2−3枚

- 大きめのタオル(フェイスタオル等)

症状が出る前に備えられること

家庭内感染対策の準備

家族が感染した時を想定し、感染した人と他の家族の生活空間を分けられるように備えましょう。

可能であれば個室で過ごしてもらうことが望ましいです。

また、感染対策に必要な備品を事前にストックしておくと便利です。

必要品の例

マスク、消毒用アルコール

近隣の病院を確認しておく

近隣の夜間・休日に対応している病院やかかりつけ医の診療時間を確認しておきましょう。

タクシー会社の連絡先を確認しておく

自分や家族が体調不良のときは運転を避けましょう。

運転に気を取られ子どもの体調変化を見落としてしまったり、普段より慌ててしまい、事故につながるリスクもあります。

こうした事態を防ぐためにも、体調不良時に備えてタクシーの連絡先を確認しておきましょう。

緊急連絡先を確認しておく

勤務先や学校、幼稚園など緊急時の連絡先を確認しておきましょう。

受診に必要な物の場所を決めておく

保険証や診察券、お薬手帳、医療証、母子手帳などの置き場所を決めておき、すぐに持ち出せるよう備えましょう。

「対処法を調べる」監修医師

こうだたかゆき

神田貴行医師

日本小児科学会専門医/博士(医学)

島根大学医学部臨床教授

コンサータ登録医

鳥取大学医学部卒業後、小児科医として16年間病院勤務、11年間発達障害児対応クリニック院長を務めた。現在は小児科を中心にオンライン診療等を行うフリーランス医師としても活動中。

この記事は医師監修のもと、ファストドクター株式会社が制作しています。